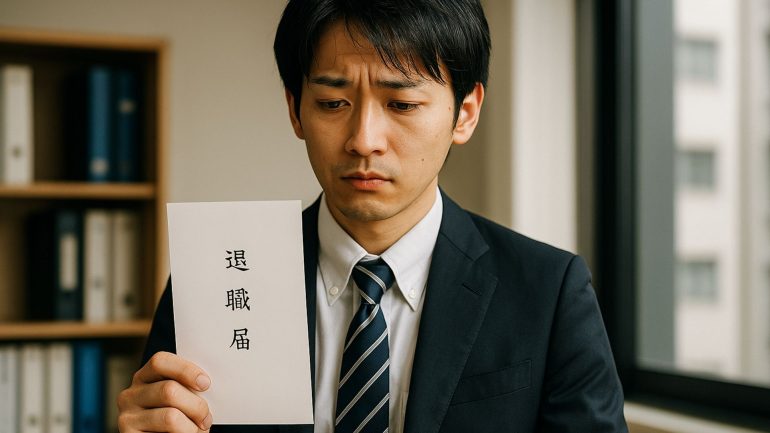

退職時に雇用主(企業)にダメージを負わせて退職をする「リベンジ退職」が話題だ。SNSを見れば「繁忙期にやめてやった」「PCを初期化したから引き継ぎはできないだろうな」といった投稿も散見される。こうしたリベンジ退職に法的リスクはないのだろうか?アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士に聞いた。

ケース①:繁忙期に退職する

Q.繁忙期に退職すると損害賠償請求されますか?

A.請求を受ける可能性は低く、仮に請求されても基本的に通りません

「雇用期間を定めていない場合、民法627条1項により、解約(退職)の申入れから2週間で雇用契約を終了(=退職)することができます。その際、辞めるタイミングについての制限はありません。つまり、繁忙期であっても所定の手続きを踏めば退職することは可能で、退職したこと自体が違法となることはありません。

雇用主から『シフトに穴が空いたら損害賠償請求をするぞ』と脅されることもありますが、そのような請求は通りません。そもそも、病気や事故で労働者に欠員が出たり、不測の事態があったりしても、業務を遂行できる組織づくりをするのが企業の責任です。

しかし、SNSで『わざと繁忙期に辞めてダメージを与えてやったぜ』という旨の投稿をするのはNG。相手に損害を与える目的で故意に欠勤したことが立証されれば、労働者側に違法性が認められる可能性もありますし、雇用主の反発を招き、損害賠償請求や裁判を起こされるリスクが高まります。最終的に雇用主の請求が通らなかったとしても、労働者にとって無用な時間や手間、お金を費やすことになるかもしません」

ケース②:引き継ぎ拒否

Q.私が担当していた業務や案件を後任に引き継がないでやめたい

A.損害賠償請求をされるリスクがあります。ポイントは「会社に損害を与えるかどうか」です。

「引継ぎをしないことで会社に損害を与えてしまう場合は、賠償責任を負う可能性があります。例えば、大事な商談成立の直前に、これまでの経緯や資料の引継ぎを一切行わなずに退職して大損害を与えるとか、自分しか知らない業務に使用するパスワードを教えず、対応のため企業に費用がかかってしまうような場合です。特に、役職者や重要な業務を任されている方は、責任を負う可能性があります。一方で、平社員やアルバイト等の一般的な業務について、「後輩が完璧に仕事をできるようになるまで引継ぎを続けろ」などの無茶な要求に応え続ける必要はありません。

また、退職を申し出てから2週間の間、引き継ぎしか業務がないのに全く引き継ぎを行なわずネットサーフィンばかりしているというのであれば、雇用主から『働いていない』と判断されて、給料が支払われないことにもなるでしょう」

ケース③:顧客情報の持ち出し

Q.同業他社に転職をするので顧客情報を持ち出し活用することで、勤めていた企業にダメージを負わせたい

A.犯罪行為です

「”不正競争防止法違反”場合によっては”個人情報保護法違反”に該当する犯罪行為です。不正競争防止法に違反すると、個人の場合『10年以下の懲役、もしくは2,000万円以下の罰金、またはその両方』が課されます。また、顧客情報を持ち出して顧客を奪った場合、莫大な額の損害賠償請求が認められる可能性があります」

まとめ

「民法627条1項により、無期雇用の場合、労働者は退職を申し出てから2週間で辞めることができます。しばしば就業規則で『退職は1ヶ月前に申し出ること』と定められている場合も見受けられますが、法律に反する内容に関しては効力はありません。雇用主から引き留めらることもあるかもしれませんが、強制力はありません。退職届を受け取ってくれないというケースの場合、メールや特定記録付内容証明郵便を送付することで『受け取らせる』方法もあります。

リベンジ退職がブームとのことですが、弁護士の立場からは、円満に退職することをオススメします。それでもリベンジ退職をしたいと言うなら、あなたが企業が引き止めたいと思うほど優秀な社員になってから退職することです。それが企業にとって一番の”リベンジ退職”になるでしょう」

この記事の監修者

島田さくら弁護士

アディーレ法律事務所所属。 『大下容子 ワイド!スクランブル』(テレビ朝日)、『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ)など、メディア出演多数。労働トラブルを多く取り扱う。

https://www.official.adire.jp/profile/shimada_sakura

取材・文/峯亮佑

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE