複数の外資系企業で20年以上、人事の仕事に携わった安田雅彦さんによると、成功している外資系企業で行われている「フィードバック」が、社員と組織の強さの理由だと分析している。特にフィードバックは社員の成長や仕事の改善に役に立つとし、このほど「世界標準のフィードバック 部下の「本気」を引き出す外資流マネジメントの教科書」(SBクリエイティブ発刊、定価1760円)をまとめた。特にフィードバックを使えば、部下の本気を引き出すことができると言う。

例えば安田さんが考える世界標準のフィードバックとは、こんな言い方をしてくれる上司である。

「もっと頑張らないと」ではなく「もっと挑戦してみよう」

「これが苦手だね」ではなく「ここが伸びしろだね」

「実現可能な案を出して」ではなく「創造性は評価するよ」

同じ内容ではあっても、言い方を変えるだけで、部下のやる気を引き出すことができる。

パフォーマンスの向上につながるフィードバック

一般的に、フィードバックというと、何となく自分の行動を批判されているような気がする人は多いはず。しかし、本来、フィードバックとは互いの仕事を評価し、さらなる改善につなげることであり、パフォーマンスの向上につながるべきものである。

日本企業の多くはフィードバックの意味を根本的に誤解しているか、全く実践していないと安田さんは新刊書「世界標準のフィードバック」に書いている。安田さんによると、フィードバックの根本概念とは「期待されてるあなた」と「実際のあなた」のギャップを示し、そのギャップを埋めていくということを成長の機会として捉えさせることだと、わかりやすく教えてくれた。

誰でも成長した時の自分を振り返ると、「あの仕事やあのアドバイスが自分の転機になった」と思い出す会話があったはず。「上司がこんなアドバイスをしてくれた」とか、「部下が何気なく言った一言がとても印象深く、それが仕事の役に立ったっけ」というような、フィードバックの実体験は誰もがもっている。

こうしたフィードバックが社内で活用できれば、会社や組織・チームへのエンゲージメントが高まり、パフォーマンスが発揮され、結果として組織の中に中長期的に成長する土台が作られるのである。

フィードバックの3つの代表的な誤解

安田さんは、日本人マネージャーが陥りがちなフィードバックに対する3つの誤認識をあげてくれた。簡単に解説してみよう。

その1:フィードバック=評価という思い込み

日本人の多くはフィードバック=評価であると考えている。これは誤りで、フィードバックとは評価面接の時だけ行うものではない。「日常的に習慣として行うべきもの」と安田さんはアドバイスしている。

その2:フィードバック=パワハラではない

多くのマネージャーは、フィードバックがパワハラだと言われたらどうしようという悩みや不安をもっているだろう。部下の仕事のやり方で、改善してほしいことがあるけれど、それを言って部下が傷つき、最終的に辞められたら怖いし、仕事が回らなくなったら大変である……そう考えて言葉を飲み込んでしまう事例は少なくない。

また、上司である自分が言うと角が立つので、自主性に任せたいと考える人もいるはず。多様性の時代だからと考えてしまう人もいるだろう。そんな人に安田さんは、「特にパワハラを理由にするのは普段のコミュニケーション不足が招く自信のなさを、昨今の風潮にすり替えて、本来上司がやるべきことから逃げているのではありませんか?」と指摘している。フィードバックはパワハラではない。

その3:フィードバック=背中を見て学べではない

すでに現代社会では「背中を見て学べ」や「仕事は習うものではなく慣れるものだ」という考え方は通用しなくなっている。言わなくてもわかる人はいないし、言わないと通じない。こまめなフィードバックが必要なのである。

フィードバックとは成長実感の源であり源泉である。上司が無言であることは部下の成長機会を奪っていると意識すべきなのである。

具体的にどんなフィードバックが良いのか

くり返しになるが、フィードバックは評価ではない。正しいフィードバックや、効果的なフィードバックには

1)事実(Example)

2)及ぼす効果 影響(Effect)

3)褒める、変更の提案(Congrats,Change)

この3つの要素が必ず含まれている。

この構造をEECと呼ぶ。この3つを使って、部下に職場改善レポートをポジティブにフィードバックする事例を紹介しよう。

先日のレポートは1)伝えたい内容がうまくまとまっていて、2)スタッフの皆も課題がクリアに理解できていたようです。3)素晴らしいですね。次回もあのスタイルでお願いします。

という具合である

ネガティブなフィードバックの場合も同じである。

先日のレポートは1)スライドだけの説明だったために、2)スタッフのみんなが正確に理解できていなくて少し混乱していたようです。3)次回からは資料を準備してはどうでしょうか?

である。

文章にしてみると当たり前の内容だが、多くの人は「この前のレポートはスライドだけで、他のみんなはわかってなかったんじゃないの?」と伝えてしまう。これだど、3)の変更の提案が抜けている。こうした発言をされると、部下はどう改善して良いのか分からない。

他にも、「次からは資料を配ってね」だけを部下に伝える事例も多い。これだと1)の事実と2)及ぼす効果・影響が抜けていて、なぜそうしなければならないのか、理由の説明が不十分なのである。

普段、仕事をしていて、なぜか部下が指示された通りの仕事ができていない時、自分の発言がEEC構造から外れていないか、振り返ってみて欲しい。

EECの3つの要素を入れるためには、1)あなたはこういうことをした、2)それはこういう効果や影響があった、3)次はあなたがもっと容易に成果を出すために、こういうことを試みてはどうだろうか?と、3つを意識して伝えると良いだろう。

フィードバックが会社と日本の成長のカギ

外資系企業に長く在籍した安田さんから見ると、企業の組織図を描いた時に一番最初に部下を持つ位置に来る人たち、すなわちファーストラインマネージャーが幸福に法令やルールを守った正しいマネジメントができていれば、組織の問題は起こらないと分析している。逆に言えば、企業が成長するためには、ファーストラインマネージャーが幸福に仕事ができるようになれば良いのである。

組織におけるあらゆる人事施策や戦略の改革は、最初にファーストラインマネージャーがいる現場の最前線で起こる。何かの映画で「事件はすべて現場で起こっている」というフレーズがあったが、実際ファーストラインマネージャーが最初に問題や改善点を体験する。こうした部下を持つ中間管理職のエンゲージメントが向上するにはどうしたら良いのか、そのカギがフィードバックなのである。正しいフィードバックが行えれば、企業の生産性や収益率は大幅に向上する。

というものの現実的には下からの突き上げや上からの圧力で中間管理層は疲弊している。ファーストラインマネージャーも正しいマネジメントができず、部下にフィードバックができていないため、ひたすら疲弊してしまうのである。しかし一方で、人は変わることができる性質を持っている。全ての人には可能性があり、変わらない人はいないのである。変わるためのカギになるのが、フィードバックなのである。

安田さんは「日本の経済が弱体化している最も大きな原因は、正しいマネジメントによりヒトの成長を促す、この「成長」により、ビジネスを動かして行こうということへの関心や気概が無いことです」と言う。

「人は教え育むことで、能力を発揮することができる。それがこの先を照らす希望の灯りです。もっと目の前の人に、関心を持ってほしいと思います」とアドバイスしてくれた。

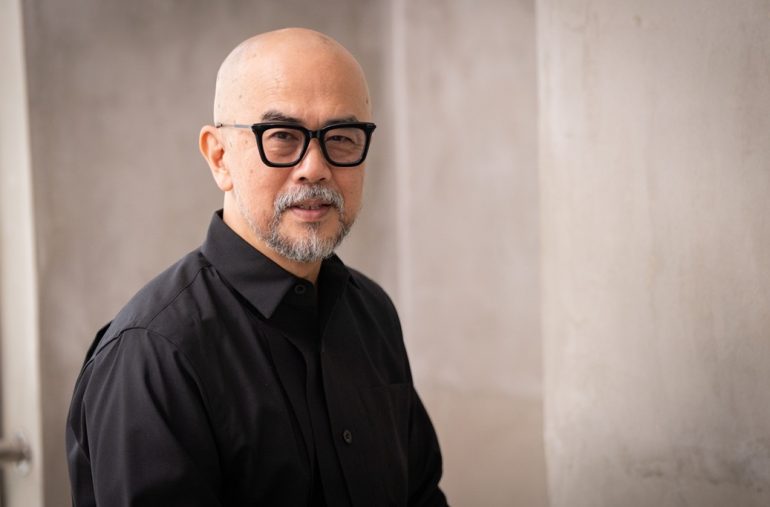

安田雅彦さん

株式会社 We Are The People 代表取締役

1967年生。1989年に南山大学卒業後、西友にて人事採用・教育訓練を担当、子会社出向の後に同社を退社し、2001年よりグッチグループジャパン(現ケリングジャパン)にて人事企画・能力開発・事業部担当人事など人事部門全般を経験。2008年からはジョンソン・エンド・ジョンソンにてSenior HR Business Partnerを務め、組織人事や人事制度改訂・導入、Talent Managementのフレーム運用、M&Aなどをリードした。2013年にアストラゼネカへ転じた後に、2015年5月よりラッシュジャパンにてHead of People(人事統括 責任者・人事部長)を務める。2021年7月末日をもって同社を退社し、自ら起業した株式会社 We Are The Peopleでの事業に専念。 ソーシャル経済メディア「NewsPicks」ではプロピッカーとして活動。

文/柿川鮎子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE