昨今は円安による輸入コストの高騰や原油高の影響、さらには人手不足による人件費の高騰から、企業の生産コストが上昇したことにより、収益の確保が難しい多くの企業が値上げに踏み切り、消費者の生活が圧迫されている。

また日本銀行の発表によれば、2024年度11月の国内企業物価指数は前年比3.7%増で、2020年平均を100としたときの同月指数は124.3となっており、企業間取引の価格動向が高く上昇した。※6

このような先行き不透明な状況のなか、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金といった支援策の新規受付が終了し、反対にゼロゼロ融資の返済が本格的に始まったことで多くの企業は財務基盤が以前よりぜい弱となっている。

このため、取引先倒産によって引き起こされる代金未回収が資金繰りに与える影響は大きい。これらの経営リスクを回避するべく、企業には取引先の業種動向や倒産リスクを常に把握することが求められる。

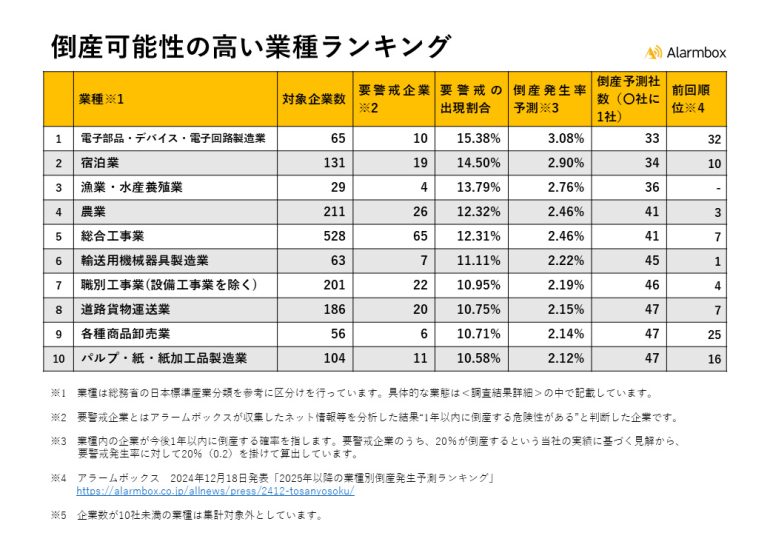

AI与信管理サービスを提供するアラームボックスは、2024年6月1日~2025年5月31日の期間に収集された14,800社・289,283件のネット情報等から1年以内に倒産する危険性がある“要警戒企業”を分析・抽出し、「倒産危険度の高い上位10業種」を予測したので詳細をお伝えしよう。

14,800社・289,283件のネット情報等から倒産危険度の高い業種を分析した「倒産可能性の高い業種ランキング」

今回の調査では、倒産リスクの高い業種として、電子部品・デバイス・電子回路製造業、宿泊業、農業が上位に挙げられた。

電子部品製造業では、複数年にわたる赤字や債務超過の事例が確認されており、輸送機器向け需要の減少や得意先業界の不振、さらには半導体調達の不安定さなどの影響が見られる。

宿泊業では、観光需要の回復が進む一方で、コストの上昇や人手不足により財務再建が進まず、営業停止や清算に至った企業も。

また、漁業・農業では、飼料や燃料費の高騰、気候変動による収量の変動、設備投資の未回収などを背景に、倒産や信用不安に関する情報が複数発生していた。

また、燃料費の高騰は農業にとどまらず、道路貨物運送業や識別工事業にも影響を及ぼしているようだ。

道路貨物運送業では、下請け構造に起因する採算性の低さや赤字の継続が見られたほか、親会社の経営悪化を受けて連鎖倒産に至るケースも見受けられる。

その他の業種においても、ファクタリングの多用や債務超過、訴訟トラブル、行政処分など、資金繰りの悪化や信用不安に関する情報が複数発生。これらの情報は、インターネット上で投稿された口コミなどの公開情報から把握できるケースも見られた。

1位 電子部品・デバイス・電子回路製造業:33社に1社が倒産する危険性あり

プリント基板やLEDなどを含む電子部品製造業では、長期にわたる赤字や債務超過に関する情報が複数発生しており、工場閉鎖や破産に至る深刻な事例が確認されている。

特に、取引先であるアミューズメントや自動車関連産業の需要低迷が響き、業績回復の見通しが立たない企業も見受けられた。

中小企業やスタートアップ企業は、新技術への設備投資が先行する一方で、十分な資金調達や開発の進展が伴わず、収益化の目処が立たないケースも。

また、経営体制の変化によりガバナンスが機能せず、技術情報の漏洩など情報管理上の問題が指摘される事例も確認されており、こうした体制上の不備が外部からの信用低下に繋がるケースも見受けられた。

加えて、一部製品における半導体の調達不安やコスト上昇も収益を圧迫しており、経営再建が難航する傾向が見られる。

2位 宿泊業:34社に1社が倒産する危険性あり

ホテルや旅館を中心とする宿泊業では、長期赤字・債務超過が続く企業が多数確認されるなど、経営体力の低下が深刻化。事業譲渡により営業を新会社へ引き継ぐ例も見られるが、旧会社側には倒産リスクが残る場合がある。

また、公的な倒産情報が未公表であっても、地図サービス上で「閉業」と表示される施設もあり、表面化していない事業停止が水面下で進行している可能性がある。

都市部や観光地では訪日外国人客が急増し、表面的には宿泊需要が回復しているように見える一方、地方や中小事業者には恩恵が及びづらく、コスト高や人手不足の影響から財務再建が進まないケースも目立つ。

さらに、歴史ある施設や大手企業のグループ会社でも経営悪化が見受けられ、業種全体として不安定な状況が続いている。

3位 漁業・水産養殖業:36社に1社が倒産する危険性あり

魚介類の採捕や養殖を手がける漁業・水産養殖業では、魚価の不安定さや飼料価格の高騰により業績が悪化し、債務超過や破産に至る事例が確認されている。

特に養殖事業者では、コロナ禍における飲食店向け需要の急減で収益を悪化し、その後も飼料費や加工のための人材コストの上昇が続いたことで採算が大きく崩れているのが状況だ。

他にも、小魚の不漁や円安による輸入飼料のコスト増加、過去の設備投資に伴う借入金の返済負担などで資金繰りが圧迫した結果、損失を抱える企業や倒産に至る事例も見受けられる。

業界全体として、価格やコストの変動リスクが高く、財務基盤の脆弱さという構造的な課題が浮き彫りに。

4位 農業:41社に1社が倒産する危険性あり

耕種農業や畜産農業では、飼料や燃料の価格高騰による生産コストの増加や、気候変動による生産の不安定化などを背景に、業績の悪化や債務超過が多く発生していた。

また、観光地で高価格帯の果物を販売していた農業法人では、コロナ禍による観光客減少を機に売上が急減した結果、話題性に支えられていた高価格帯商品の継続的な需要を確保できず、経営難に陥ったとみられる事例が確認されている。

また、高齢化や後継者不足といった構造的な課題に直面する中、施設園芸や新技術を取り入れた耕作を試みる動きも見られるが、初期投資が大きく、収益の確保がうまくいかなかった場合には借入金の返済が滞り、信用不安に陥る例も見受けられた。

5位 総合工事業:41社に1社が倒産する危険性あり

主に建設・土木工事を担う総合工事業では、人件費や関連資材の高騰に伴う建築コストの上昇を背景に、資金繰りの悪化や信用力の低下が目立つ。ファクタリングで売掛金の現金化を繰り返す企業も見られ、手元資金に余裕がない状況がうかがえる。

また、下請企業から業務委託代金の支払いを巡って繰り返し訴訟を起こされている企業も複数存在し、中にはそのまま倒産に至った例も確認されている。こうした裁判情報からは、資金繰りの悪化や経営不安の兆候が読み取れるケースも。

さらに、公共工事への依存度が高い業界構造の中で、談合や予定価格の不正取得によって指名停止となった企業も複数見受けられ、入札機会の喪失が資金繰りのさらなる悪化につながるリスクも懸念されている。

まとめ

今回の調査では、製造業に分類される業種が多数ランクイン。電子部品や輸送用機械器具、パルプ・紙製品などの分野では、いずれも原材料やエネルギーコストの高騰、人件費の上昇といった外部環境の変化に直面しており、特に設備投資や製造コストの回収に時間を要する業態では、赤字や債務超過が長期化する傾向が見られた。

さらに、海外との競争激化や主要取引先の需要減といった要因が重なり、売上の回復が難しいといった構造的な課題も確認されている。

とりわけ中堅・中小企業の製造業では、こうした環境変化に柔軟に対応しきれず、資金繰りに行き詰まるケースが相次いでいた。今後は米国の関税引き上げによって、輸出等の落ち込みが発生する恐れがあり、より再建が厳しくなる状況も考えられる。

さらに今回は、倒産に先立ち、債権譲渡や訴訟、支払い遅延など資金繰りの逼迫を示す情報が確認された企業が多く見受けられた。

従来の財務指標だけでは把握しきれない経営リスクが顕在化しており、業種を問わず、財務の健全性やガバナンスが倒産リスクに直結する傾向が強まっている。

また、口コミサイトへの書き込み、訴訟履歴、行政処分情報など、外部から取得可能な定性情報を通じて、倒産リスクの兆候を早期に捉えることができるケースも確認された。

今後、資金繰りに余裕のない企業の淘汰が進む可能性がある中で、財務諸表だけでなく、こうした外部情報も活用した継続的なモニタリングが、安心・安全な取引環境を維持するうえで一層重要になると考えられる。

本調査で上位にランキングされた業種の企業の中にも、財務状況や企業体質が健全な企業は存在する。

そのため、あくまで適切な個社ごとの判断をすることが重要であり、動向や倒産リスクをタイムリーに把握できる与信管理体制や仕組みを整えた上で取引することが推奨される。

調査概要

調査期間:2024年6月1日~2025年5月31日

対象企業:アラームボックスでモニタリングしていた企業のうち、14,800社

対象データ:アラームボックスで配信されたアラーム情報289,283件

構成/Ara

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE