メンバー数約1万2000人のEY Japan。クライアントとなる企業のコンサルティング、監査、税務、戦略策定、M&A(企業の合併や買収)支援などのサービスを提供するEYは、2020年以降に改革を行い、離職率の低下や組織成長を実現しています。その改革の背景にある思想は「ウェルビーイング」。この取り組みの内容をEY Japan チーフ・タレント・アンド・ウェルビーイング・オフィサーの永吉正郎さんと、EYストラテジー・アンド・コンサルティング シニアマネージャーの松尾竜聖さんに伺いました。1回目ではその背景と変化を、ここでは組織に浸透させた具体策を中心に紹介していきます。

ウェルビーイングが組織を変える!EY Japanに学ぶ持続可能な成長の鍵

規模の大小問わず、企業の代表的な課題は、人材確保と育成、生産性向上、専門性と開発力強化 · ブランド力と顧客満足度を高めるほか多岐にわたる。組織が大きいほど、こ...

チーフ・タレント・アンド・ウェルビーイング・オフィサー

永吉正郎さん(写真右)

2012年にEY Japanに入社、人事部門の責任者として、日本全体を管掌している。25年以上、一貫して人事戦略畑でキャリアを重ねてきたプロフェッショナル。人事戦略策定、組織開発デザイン、人事諸制度設計、 ポストM&A組織人事統合といった多岐にわたるサービス展開に従事。

EYストラテジー・アンド・コンサルティング シニアマネージャー

松尾竜聖さん(写真左)

大学卒業後、約10年以上、経営コンサルタントとして活動。組織の経営戦略や事業戦略立案、新規事業立案ほか多くのプロジェクトに関わる。近年は、パーパス経営や組織風土変革などのアドバイザリーサービスにも従事。2021年よりEY Japanの組織の成長と働く従業員の豊かさの両立を目指すウェルビーイングイニシアティブを立ち上げ、経営層、従業員と共に全社的な取り組みを推進。

健全な衝突が、新しい価値を生み出す

――1回目で、2024年にグローバル(世界150以上の国と地域、メンバー約40万人)で行われたエンゲージメントサーベイ(従業員満足度調査)で、EY Japanが最も高いスコアを獲得したことを紹介しました。ただ、全員が高スコアではなく、マネジメント層は低かった。その背景にあるのは、多忙さや裁量に制限があることでした。

松尾:どの組織もそうですが、中間管理職であるマネージャー層に多くの仕事が集中し、ウェルビーイングではなくなる傾向があります。

また、全体的な傾向として、従業員の満足度は、現場で働く若手と、部長クラスが高い。組織全体で見ると、見事なU字カーブを描いています。これをできるだけフラットにしていくことが、今の私たちの目標のひとつです。

永吉:以前から、マネージャーの裁量について議論がされていました。実際、マネージャーに裁量はありますが、上層部のサポートが適切でない場合、それを感じにくくなる。上層部と相談しやすい環境に整えているところです。

やはり、職場のウェルビーイングは、自己決定感を感じられるかどうかが重要です。あとは、自分のご機嫌をマネジメントするスキルを獲得することです。

お互いに信頼し、理解すれば、よりよいチームワークが生まれ、個々の実力が発揮できる。もっと踏み込めば、健全な衝突が起こり、意見の交換が行われ、新しいアイディアが生まれます。

松尾:私たちのような、人が生み出す価値で利益を得ている企業は特に、この健全な衝突が何よりも必要。そのための心理的安全性を確保することが必至なのです。

――社員同士のコミュニケーションは多くの企業の課題。EY Japanが行なっている施策は、マインドフルネスやヨガ、金融リテラシーの向上などの個人施策に加え、人間としてのつながりを意識した独自の取り組みです。

松尾:特徴的なのは、社員3人がチームになって40分ほど歩く徒歩旅行というプログラムです。これを2週間に1回のペースで実施しています。業務上で関わりがない社員が、一緒に散歩するという内容なのですが、仕事とは関係ない雑談をすることで、お互いの人となりがわかります。

永吉:お互いの理解が深まるソフト面からのアプローチを強化しています。ハード面の施作としては、2024年7月に、EY Japanは、EVP(Employee Value Proposition/会社が従業員に提案する価値を明記したもの)を改定し、ウェルビーイングについて盛り込んだことです。

具体的な内容は、「Developing(プロフェッショナルとしての成長支援)」「Empowering(フレキシブルな働き方やウェルビーイングといった個々人の充実の確保)」「Fueling(インクルーシブなカルチャー)」です。

これにより、働きがいを感じながら、「EYで働いてよかった」と社員に思ってもらえるような魅力的な職場環境に整えていくのです。

評価制度にウェルビーイングを盛り込む

――従来の社員同士の結束が高まると、新しい人が馴染みにくい問題が生じてしまう。それを抑止するのは「バディ制度」です。

永吉:キャリア採用も含め、新しく入った人がEY Japanの環境に慣れるためのサポートとして、1対1で業務について伝えるバディ制度を導入しました。これは2018年に導入した制度ですが、結果的に互いの信頼関係が上がるという、ウェルビーイングに繋がっていると感じています。この制度が離職率を下げることに貢献しました。

松尾:今、EY Japanでは、次の成長に向けて年間2000人程度を採用しています。それには、さまざまな背景や文化を持った人がいる。皆の共通価値として、この会社のウェルビーイングが何かを示し、共有することが大切です。行動規範を表す動画を作成し、研修期間中に試聴していただいています。

永吉:もう一つ、ハード面の施作として、評価制度の改善があります。これはまだ検討中なのですが、売上や稼働率といった経営的な指標だけでなく、ウェルビーイングの観点も評価に取り入れることを考えています。

松尾:健全な組織は、新しい価値を生み出せます。そのために「いい状態であり、ご機嫌であること」は大きな意味があります。

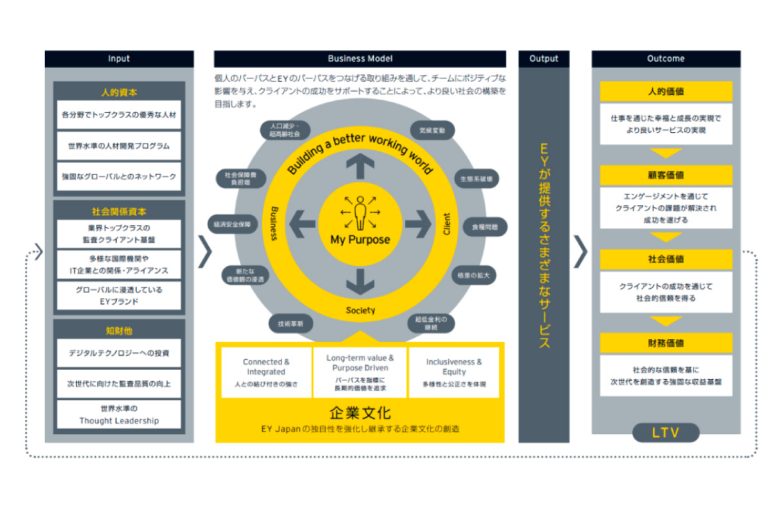

永吉:EY Japanが描いている、「価値創造モデル」があります。これは、人的価値を顧客価値に繋げ、社会価値向上が、財務価値を高めることにつながるという循環のことです。

つまり、視野が広く実力がある社員が、クライアントに対してより良い提案やサービスを行う。そして、クライアントが社会全体に、良い商品・サービスを提供する。そのことで社会的全体が良くなり、課題を解決し、いい未来につながっていく。

この循環が起こるほど、EY Japanの価値が高まるというモデルです。

つまり、始まりは社員の能力であり、各人がウェルビーイングであること。この理念を浸透させることが大切なのです。

――つまりウェルビーイングは、EY Japanが掲げるパーパス(存在理由)の「Building a better working world~より良い社会の構築を目指して」の実現に寄与しています。“より良い社会”の中には、家庭も職場も含まれ、社会全体に広がっていくと確信します。

松尾:職場のウェルビーイングが高ければ、プライベートも満ち足りたものになり、“より良い社会”のための意欲や働きかけ生まれる正のサイクルが回ります。。未来志向で物事を考えられるようになるので、長期的な視野で他者へ関わる意欲も湧いてくるでしょう。

永吉:より強く、しなやかな組織を維持するために、これからも個人・法人双方のウェルビーイングを深めていきます。

組織のウェルビーイングに取り組む永吉さん、松尾さんから分かったことは、「自分の企業風土に合った、ウェルビーイング環境」を試行錯誤しながら生み出していること。やはり、ウェルビーイングは「これをやったからOK」というものではなく当事者が考えて環境を作り出すことが大切なのです。今、EY Japanは、大学組織や研究機関と提携して、環境づくりをしています。この取り組みが、社会全体に広がれば、多くの人が能力を発揮しやすくなるはずです。

撮影/五十嵐美弥(小学館) 取材・文/前川亜紀

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE