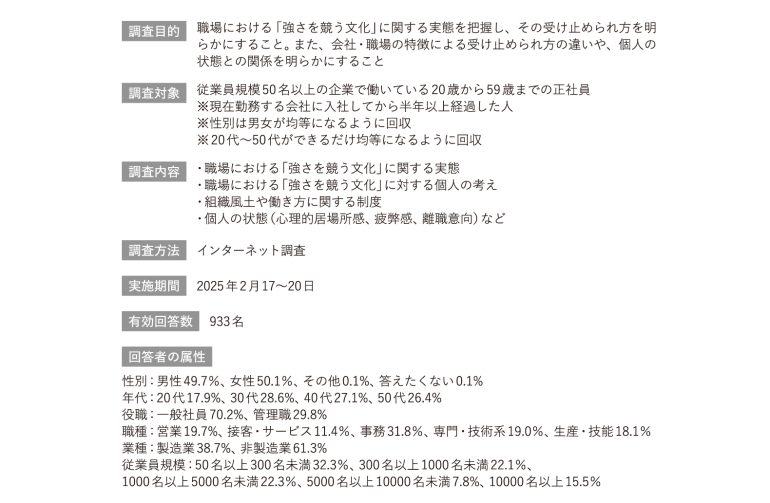

働き方改革や企業の「令和モデル」への移行で、日本の雇用慣行が見直されつつある。その中でも時間や体力を大幅に仕事へ割く働き方の限界が指摘されているという。経営や人事の課題や事業戦略の推進を支援するリクルートマネジメントソリューションズは、50人以上の規模の企業で働く20歳から59歳までの正社員933名に「職場における“強さを競う文化”に関する調査」を実施した。この調査では、「弱みを見せない/スタミナがある/仕事最優先」などの『強さを競う文化』に着目して、企業における「マッチョイズム」の受け止められ方や影響などを調べたという。

管理職は一般社員より「強さを競う文化」に過剰感を抱いている

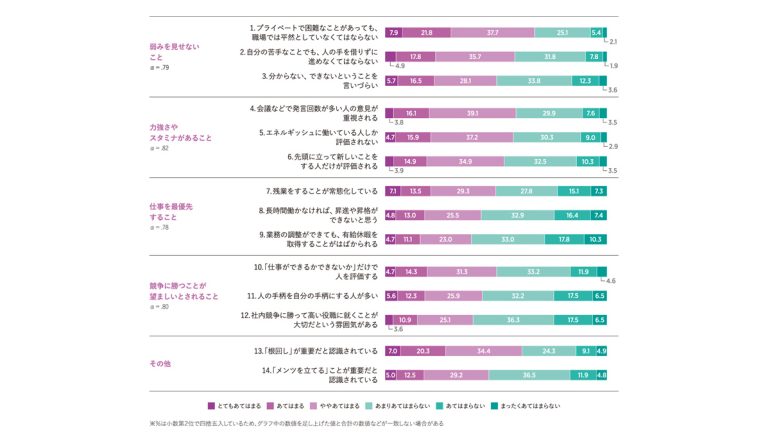

職場での「強さを競う文化」について、自分の職場では図表の項目はどの程度当てはまるか質問すると、全体の約7割がプライベートで困難なことがあっても職場では平然としていなくてはいけないと回答している。「弱みを見せないこと」と「力強さやスタミナがあること」の項目では、過半数が肯定的な回答をしているという。一方で「仕事を最優先すること」と「競争に勝つことが望ましいとされること」は半数を下回った。

71.3%が「『強さを競う文化』は社員のストレスや負担を増大すると回答

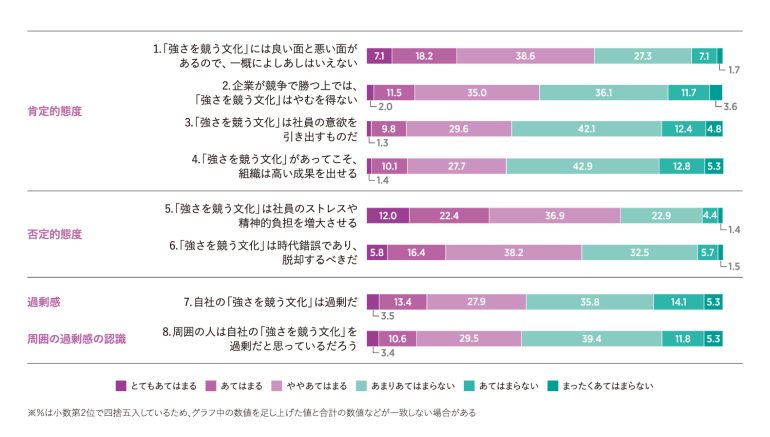

「弱みを見せないこと」、「力強さやスタミナがあること」、「仕事を最優先すること」、「競争に勝つことが望ましいとされること」といった「強さを競う文化」に対しては、どの程度が望ましいと感じるかという質問では、「強さを競う文化」は社員のストレスや精神的負担を増幅させると考えている人が7割を超えていたという。さらに自分の会社の「強さを競う文化」は過剰と感じたり、周囲から過剰と思われていると感じている人は、それぞれ4割以上もいた。ちなみに「強さを競う文化」の4つの特徴である「弱みを見せない/力強さ・スタミナがある/仕事最優先/競争に勝つことが望ましいとされる」でもっとも過剰だと感じるのは「仕事を最優先すること」で22.1%だった。

「強さを競う文化」の良い影響と悪い影響は?

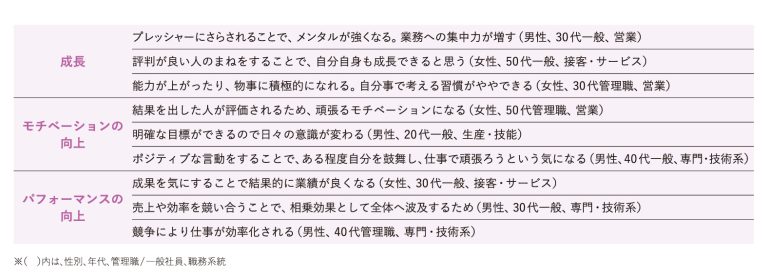

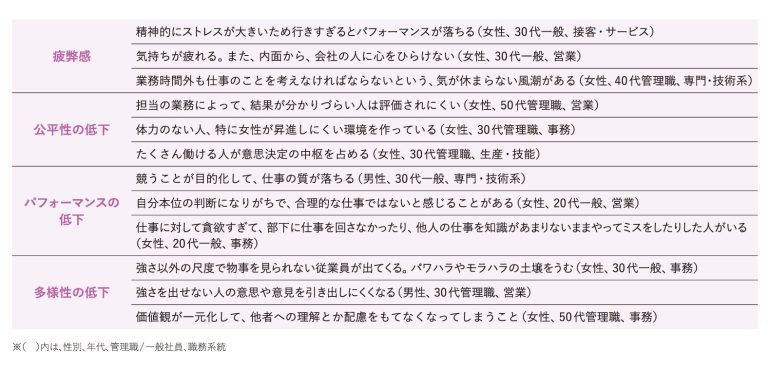

「強さを競う文化」の良い影響と悪い影響についてもさまざまな意見があった。良い影響としては、成長やモチベーションの向上、パフォーマンスの向上といった意見があった。悪い影響については、疲弊感、公平性の低下、パフォーマンスの低下、多様性の低下といったコメントがあった。さらに調査では、管理職が一般社員よりも「強さを競う文化」に過剰感を抱いていることも分かったという。

今回の調査を担当した大庭りり子氏は、次のようにコメントしている。

「強さや勇敢さを重視し、弱さを排除して、積極的に競争して相手に勝とうとする考え方は「マッチョイズム」と呼ばれます。本調査では、現代日本の職場におけるマッチョイズムの実態や受け止められ方に迫るとともに、マッチョイズムが生じる背景や効果的に作用し得る環境について探求しました。調査結果の一部からは、管理職は一般社員よりも「強さを競う文化」に対して過剰感を抱いている傾向が明らかになりました。これは管理職・管理職候補者の不足という昨今の課題に、「強さを競う文化」が影響している可能性を示しています。また「強さを競う文化」の程度・包摂性のいずれも低い職場は、「実際に退職をしているわけではないが、意図的に仕事を制限し、必要最低限のことしかしない『静かな退職』」のような状態になりかねないのかもしれません」

職場でのマッチョイズムは、管理職と一般社員で認識が異なり、さらに疲労感やパフォーマンス低下にもつながりやすいと考える人もいる。新しい職場環境の構築には、「強さを競う文化」について再考してみたほうがいいかもしれない。

リクルートマネジメントソリューションズ

リクルートマネジメントソリューションズ

組織行動研究所 研究員

大庭りり子氏

https://www.recruit-ms.co.jp/research/inquiry/0000001409/

構成/KUMU

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE