厚生労働省は今年の10月、「教育訓練休暇給付金」を新設する。

既に「教育訓練給付金」という似た名称の制度があるが、新制度はどのような仕組みで、どんなメリット、注意点があるのだろうか?

特定社会保険労務士の志賀直樹さんに、詳しいところをうかがった。

教育訓練中の生活費をバックアップ

――指定の教育訓練を修了したら費用の一部が支給される「教育訓練給付金」が既にありますね。たたみかけるように新制度を始めるのは、なぜでしょう?

リスキリングという言葉が流行するなど、ビジネスパーソンのスキルアップ教育がクローズアップされています。「教育訓練休暇給付金」も、それを後押しする制度の一つと考えていいでしょう。

以前からある「教育訓練給付金」は種類がいくつかあって、教育訓練にかかる費用が最大で80%給付されます。これはこれでありがたいのですが、腰を据えて訓練を受けるとなると、会社にフルタイムで勤めながらだと難しいことがあります。

そこで、教育訓練に専念するために会社を休んだとしても、その間の生活費をバックアップしますよ、というのが、10月にスタートする「教育訓練休暇給付金」の趣旨です。

誰でも給付金をもらえるわけではない

――それは便利な制度ですね。ビジネスパーソンなら誰でも、その恩恵を受けられるのでしょうか?

いくつか要件があります。

一番大きな前提が、勤務先に教育訓練を受けるための無給の休暇制度があるかどうかです。

実は、その制度を設けている企業は少ないのが現状です。あったとしても、休暇中は無給になってしまうわけです。

貯金を取り崩しながらでも、教育訓練をするかといえば、なかなか踏み切れないでしょう。だから、「教育訓練休暇給付金」は大きな意義があるわけです。

一方で、この休暇制度がなければ、どうしようもありません。ただ、「教育訓練休暇給付金」の発足にあわせ、休暇制度を採用する企業は増えるかもしれませんね。

もう1つの要件は、雇用保険の被保険者であり、被保険者として雇用された期間が5年以上あることです。また、休暇に入る前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることも必要になります。

最大で150日分の給付が受けられる

――では、要件を満たしたとして、この給付金の仕組みはどのようなものでしょうか?

「教育訓練休暇給付金」は、言ってみれば、教育訓練を始める前日を自己都合退職日とみなして失業給付の基本手当がもらえるイメージの制度です。

もちろん、実際に会社を辞めるわけではないですし、教育訓練を終えたら復帰します。本当の自己都合退職のように原則1か月間の給付制限はなくて、30日ごとに認定を受けることでもらえます。

ここで注意したいのは、雇用保険の被保険者であった期間に応じて、給付日数も異なることです。それが10年未満だと90日間、10年以上20年未満だと120日、20年以上の勤続だと150日です。

つまり、給付を受けられる上限日数が決まっているわけです。また、給付を受けられる期間は休暇を開始してから1年以内と決まっています。失業給付と似ていますよね。

多数の選択肢から学びたい講座を受けられる

――教育訓練の中身はどのようなものでしょうか?

対象となる教育訓練は、大学、高等専門学校などが行うもの、厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設が行うもの、職業安定局長が定めるものがあります。

したがって、「教育訓練給付金」の指定講座とオーバーラップするものも多いかと思われます。

まだ確定的な情報は出ていませんが、おそらく「教育訓練給付金」と「教育訓練休暇給付金」の併給も可能ではないかと予測しています。

雇用保険がリセットされる点に注意

――いいことづくしの制度に見えますが、注意点はありますか?

給付を受けるには、会社に自発的に申し出て、承認を受けなくてはいけません。逆にもし会社が指示して訓練を受けるとしたら、それは労働時間ですので賃金がもらえるはずです。

それから短期の教育訓練はダメで、30日以上はそのための休暇をとる必要があります。

また、この給付金を受けると、雇用保険の被保険者期間がリセットされてしまいます。つまり、算定期間がゼロからのリスタートとなりますので、給付金を受けてほどなく退職したら、失業手当がもらえない可能性があります。倒産や解雇などの特例はありますが。ご自身の今後のキャリアパスを見据えて、考えておく必要があるでしょう。

そして、10月から始まる制度ですから、今後は関連情報の追加・修正があり得ます。実際に申請をされる場合は、最新の情報を確認いただければと思います。

お話を伺った方:志賀直樹さん

特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー。社会保険労務士法人ジオフィスの代表を務める。2020年に厚生労働省からの依頼を受け社会保険労務士専用コールセンター専門アドバイザーに就任し、全国の社会保険労務士からの電話相談に対応する。2022年からはYouTube「社労士の志賀チャンネル」にて、労務管理の解説動画を配信中。セミナー、講演実績も多数。著書に『正しい会社の休み方 いちばんやさしい休日・休暇・休業・休職ガイド』(秀和システム)がある。

取材・文/鈴木拓也

10月に制度が改正されるふるさと納税、消費者の7割が「利用意欲は変わらない」

2025年10月から、ふるさと納税サイトでの寄付に伴うポイントの付与が禁止となる。この制度変更について消費者はどのような考えを持っているのだろうか? さとふるは...

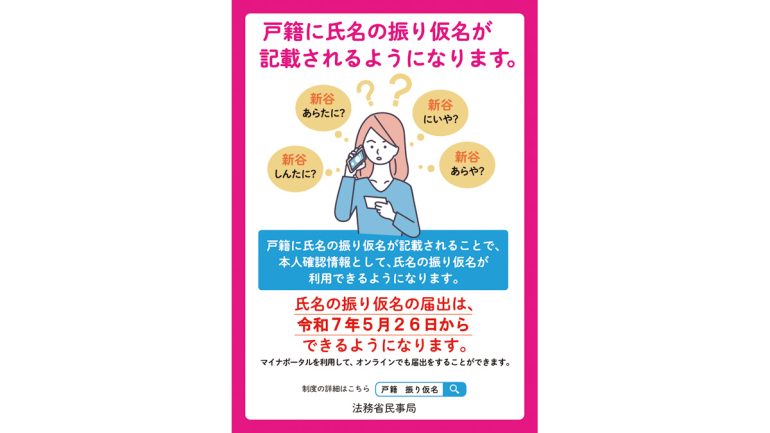

何がどう変わる?今年5月の改正戸籍法施行が「キラキラネーム規制」といわれる理由

2025年5月26日施行の改正戸籍法では全国民に対して氏名の振り仮名が通知される。施行から1年以内に訂正・変更の届出がなければ、通知にある振り仮名が戸籍に登録...

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE