挑戦的な商品づくりが招いた企業規模の団結

月桂冠の幹部と営業は「市場に一番乗りしたい」と発売を秋と定めた。ここから開発とマーケティングだけでなく、製造、営業の仕事も同時並行で進んで行った。営業推進部の小室智耶が話す。

「まずは商品名です。私たちはこのお酒をカテゴリーを代表する商品にしたいと考えました」

例えば『セロテープ』はニチバンの商品名だが、透明なテープの代名詞になっている。小室が話す。

「同様に、アルコール5%前後の商品の代名詞になるよう『アルゴ』と名付けたんです。またラベルの文言にもこだわりがあります。低アルコールをうたうと、消費者の中には『水っぽいんじゃないの?』と感じる方もいらっしゃるはずです。そこで『お米から生まれた爽やかな酸味と深いコク』というコピーを加えました」

そして発売を迎えると──、彼らの苦労は実った。『アルゴ』の売り上げは、一般的な商品のほぼ倍を記録。小室は目を細める。

「『これ、私のための商品や!』と言ってくださる方が多く、それがうれしく感じました」

この過程を振り返り、部長が要点を突いた一言を口にした。

「成功要因を探るなら、私はこの商品が、皆を団結させ、皆の力を引き出したと思うんです」

日本酒ファンの中には「翌日が休日でないと飲めない」と言う人もいた。「時間をかけてゆっくり飲みたい」と別のお酒を選ぶ人もいた。会社全体が危機感を持ち、挑戦を待っていた中での団結だった。彼の言葉は、企業が〝挑む〟ことの大切さを教えてくれる。

最後に福地が興味深いことを口にした。小髙を指し「でも昔から気さくにしゃべってくれる感じじゃなかったよね」と振り返ったのだ。これを受け、小髙が話す。

「そうですね。まあきっかけはいろいろありますけど、研究が結果に結びつかなかったらもったいないし、自分たちだけじゃどうしようもない。だから何とか周りに助けてもらおうと思って、自分も変わっていったんやと思います」

月桂冠は江戸期『笠置屋』を名乗っていた。しかし前述・大倉恒吉が、古代ギリシャでマラソンなどの勝者に贈られた〝月桂冠〟にあやかった銘柄の酒を出し、その後、現社名になった。

こうして彼らはまた、新カテゴリーで一番目の走者になった。

創業388年 これまで月桂冠が手掛けた〝業界初〟のコト

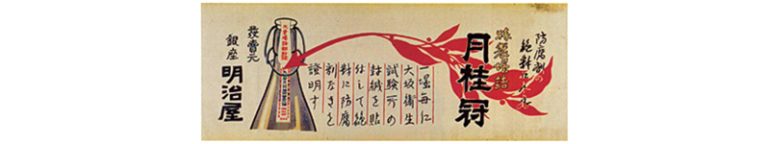

1911年 防腐剤なしの瓶詰酒を発売

月桂冠の中興の祖・大倉恒吉が成し遂げた画期的進化だった。画像は電車の中吊り広告。

月桂冠の中興の祖・大倉恒吉が成し遂げた画期的進化だった。画像は電車の中吊り広告。

1961年 四季醸造システムを実現する酒蔵を新築

気候の変化に左右されず酒を醸造できる「四季醸造システム」を実現。

気候の変化に左右されず酒を醸造できる「四季醸造システム」を実現。

1984年 常温流通可能な生酒を発売

超精密ろ過技術の応用により、工場でしか飲めなかったしぼりたての風味を届けた。

超精密ろ過技術の応用により、工場でしか飲めなかったしぼりたての風味を届けた。

2008年 糖質ゼロの日本酒を発売

旨味を残しながら糖質をカットする「糖質スーパーダイジェスト製法」により商品化。

旨味を残しながら糖質をカットする「糖質スーパーダイジェスト製法」により商品化。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE