■連載/阿部純子のトレンド探検隊

ポスト団塊世代とも呼ばれる60代の人口は約1,843万人。2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業には70 歳までの就業機会を確保する努力義務が課せられたこともあり、少子高齢化と労働力不足が深刻化する中、多くの企業が60 代の豊富な経験や知見を持つ人材を積極的に雇用している。

60代の人材を補助的な役割にとどめるのではなく、組織の中核的な戦力として位置づけ、能力を最大限に引き出す仕組みを構築することが今後の重要な課題となっている。

パーソルグループのパーソル総合研究所では、職業キャリアの大半を正規就業者として勤務した60代の働き方を明らかにする就労実態調査を実施。60代の働き方や役割意識、職場における期待、60代を中核人材として活かすために企業が取り組むべき具体的な対策について分析した。

フルタイムで“それなり”に働く60 代

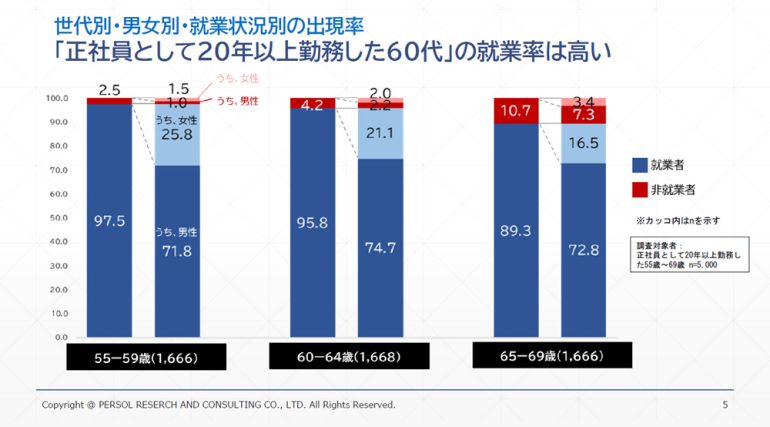

正社員として20 年以上勤務した 60 代は企業に雇用義務がある60代前半だけでなく、 60 代後半も約9割が就業していることがわかった。

65歳定年の企業では正社員、60歳定年だと契約社員、嘱託社員という雇用形態になるが、60 代前半では約9割、60代後半も3分の2が正社員などで、大多数がフルタイムで働いており、パート・アルバイトは1割以下となっている。

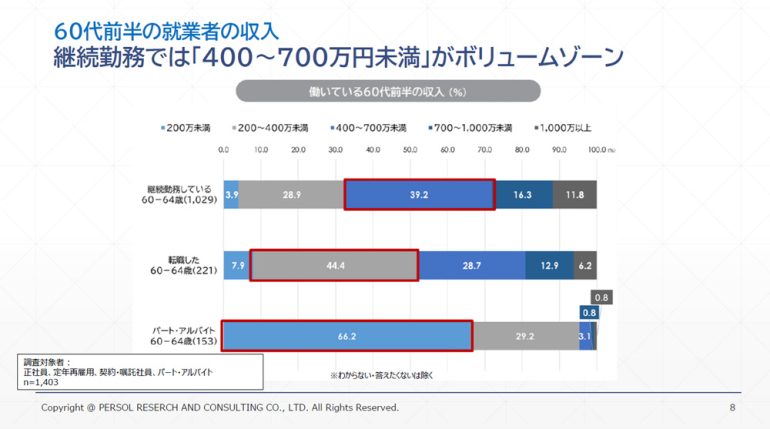

年収に関しては、継続勤務では400~700万円未満がボリュームゾーンで、60代前半に転職した人は200~400万円、パート・アルバイトは200万円未満が多い。

「転職よりも継続勤務の方が高くなっており、55歳以降~60代で転職して処遇が上がる人というのはまれなケースであると考えられます。60代後半も同様で、継続勤務している場合は400 ~700万円未満がボリュームゾーンになっています」(以下「」内、パーソル総合研究所シンクタンク本部 上席主任研究員 藤井薫氏)

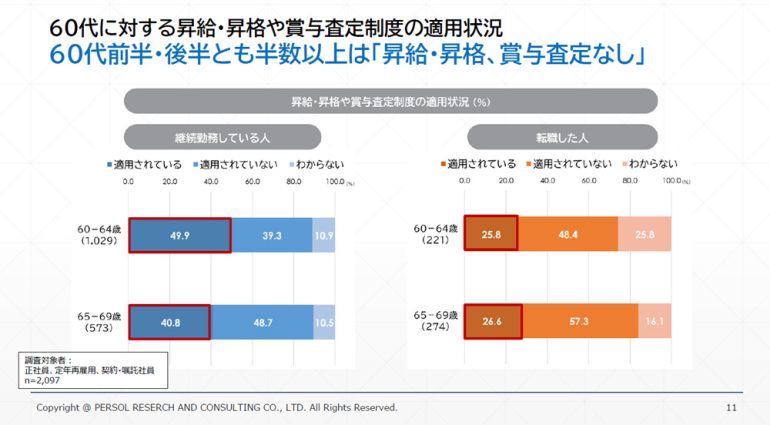

人事評価制度の適用状況については、60代前半で継続勤務者でも人事評価制度の適用率は約6割。60 代前半・後半とも半数以上は「昇給・昇格、賞与査定なし」というのが実情で、60代前半・継続勤務者で「役職登用機会あり」は2割強にとどまっている。

「60代前半だけではなく60代後半の人でも労働参加する就業環境は整っているといえますが、企業側は60代を『現役』の『基幹戦力人材』と見なしていないのが実情のようです。

しかし実際に、60代でバリバリと働いていると感じる人はどのくらいいるのでしょうか。60 代前半の継続勤務者で、給与・賞与が下がった人は 6 割にのぼり、処遇の変化によって自分の価値の感じ方にも変化があるようです。

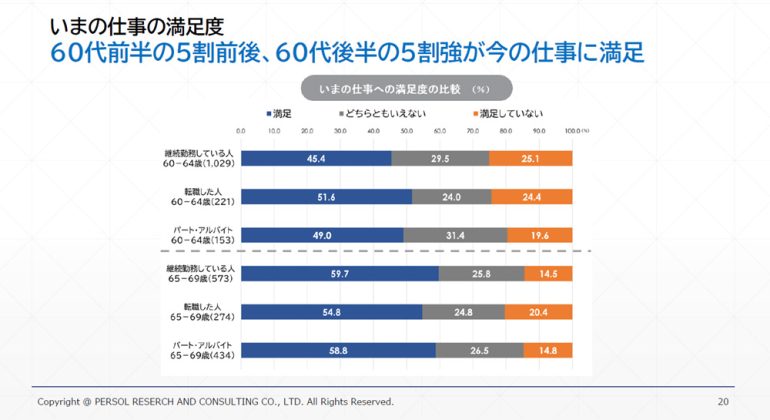

今の仕事内容や、自分の役割が重要だと思っている人は半数程度。半数の人は自分の役割はたいして重要じゃないのかも、と感じているのです。

働くことで少なくとも給料に見合うパフォーマンスを発揮したいというのは最低限の欲求だと思いますが、半数の人たちはこれまでの自分のキャリアやスキルを活かしてバリバリ働いて企業に貢献しているとは感じてはおらず、私たちはこの世代を『フルタイムで“それなり”に働く60 代』と表現をしています。

ただし『働くことができていること』自体に満足している人は60代前半後半ともに多く、継続勤務、転職で約6割、パート・アルバイトで約7割が、働けることへの満足度が高くなっています」

安易な年齢基準に逃げることなく、個人別に役割・処遇の設定を!

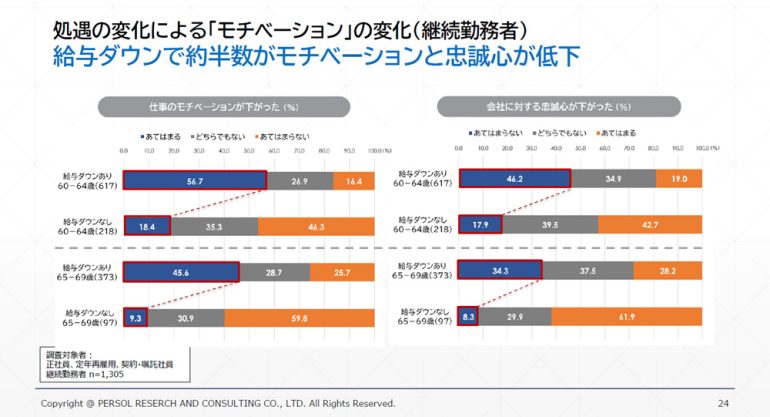

60 代前半の継続勤務者で「給与・賞与が下がった」人は 6 割になり、年齢基準による給与ダウンで「自分の価値が下がった」と感じる人が約半数に上った。給与ダウンで約半数がモチベーションと忠誠心が低下としたと回答、「会社員としてのキャリアが終わった」、「忠誠心が下がった」も4割超となった。

「65歳定年でも60歳を境に処遇の見直しが非常に多くの企業で行われています。年齢基準で給与が下がった人はモチベーション低下、会社員としてのキャリアが終わったと感じる人が多く、60歳を超えると給与がダウンすることが、働くシニアの意識に大きな影響を与えています。

60代の人材は、50代以下よりも能力、意欲、働く必要性等、様々な意味で個人差が大きくなります。60代の方々の役割や処遇をきちんと見直すことが企業側にも求められると考えています。人材不足の深刻さが増す中、60代以上のキャリアやスキルを活用すること、モチベーションを引き出すことは必須ではないでしょうか。

一方で年功的処遇というものも残っていて、仕事に対して給料が見合わない人がいることも事実です。このあたりの不公平さを放置しないために一律で処遇の見直しを行っている企業が多いと思われますが、実際に継続勤務しているシニアでしたら、企業側が今までのスキルや経験の情報を持っているはずです。なぜ個人別に役割処遇の決定をしていかないのか、今回の調査の中で一番気になったところです」

【AJの読み】60代が活躍する中で企業側のスタンスには疑問が

今回の報告会では、65歳定年、継続雇用などで60代の労働者を活用する状況は整っている一方で、60代が“居座る”ことにより、若手の雇用が阻害されるのではないかという質問も寄せられた。

「現在進めている調査では、課長・部長登用年齢をこの5年で若返らせたという企業が結構あって、管理職になる年齢を各企業が引き下げているというデータが出ています。

従来は定年までは管理職を務めるのが暗黙の了解のようなところもありましたが、管理職に関しては、役職定年制度やジョブ型雇用などの採用で、若手への新陳代謝はさほど問題なく、むしろ企業は若手の登用にかなり力を入れている印象を持っています。

逆に管理職を降りたシニアはプレイヤーとしての仕事に戻るわけですが、企業調査でも明らかになってきているのが、プレイヤーとしてその人のキャリア能力を最大に発揮してもらうことを求めている企業が少ないということです。与えられた役割に対してコミットしてくれれば良いと考える企業の割合が高く、『シニアは若手の邪魔をするな』と考えている企業が結構あるという印象ですね」

継続勤務のみならず、パート・アルバイトでもシニア層の活躍が目立つ昨今。雇う側の企業も補助的な役割ではなく、その人が培ってきたスキルや能力を活かした役割を与えるなど、企業側も意識を変える必要があるのではないだろうか。

資料提供/パーソル総合研究所シンクタンク本部

取材・文/阿部純子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE