生きることは苦難の連続だ。その中でも、最も苦しく恐ろしいことが、自分が死ぬことではないだろうか。「死ってそんなに怖くないよ」と温かく語りかける映画が、現在公開中の『ハッピー☆エンド』だ。これは、「死の当事者」である末期がん患者と、その家族5組に密着したドキュメンタリー。しかし、そこに苦しみや恐怖、悲壮感はなく、家族と共に笑い、明るく最期の時を「自分の家」で迎えている。患者と家族たちは、清々しく笑顔にあふれている。もし、ウエルビーイングな死があるとすれば、これではないかと感じる人もいるだろう。これまでの“闘病もの”とは一線を画す作品を撮った、オオタヴィン監督にお話を伺った。

退院は治療をあきらめることではない

映画『ハッピー☆エンド』は、自分の家で死を迎える5人の末期がん患者たちと、在宅緩和ケアを行う萬田緑平医師に密着した作品です。

「この映画を撮るきっかけは、私の母が旅先で突然亡くなり、喪失感を抱えていたときに萬田先生の講演会に行ったことなのです。

その時に、“こんなに笑って、好きなことをしながら死ぬことができるんだ”と、常識がひっくり返るような衝撃を受け、“これを映画にしよう”と決意しました。

萬田先生の在宅緩和ケアを知るまで、私の“死の常識”は入院し、痛みに苦しみながら迎えるというものでした。助かる見込みがなくても、点滴に繋がれ、気管を切開し、胃ろう(胃に穴を開けチューブで栄養剤を入れる処置)、心臓マッサージをする可能性もあるでしょう。

しかし、萬田先生は、そうしません。末期がん患者の方の自宅まで回診し、適切な投薬指示や診察をして、患者さんは最後まで家族と一緒に生活する。そんな選択肢があるんだと驚いたのです」(以下「」・オオタヴィン監督)

5人の末期がん患者の皆さんは、毎日のように笑い、好きなことをして、好きな酒を飲みながら生を謳歌して命の火が尽きる時を迎えます。医療系のドキュメンタリーは、つらい闘病や悲しい終活を扱う作品が多いこともあり、『ハッピー☆エンド』はその対極にあると感じました。

「末期がんで余命宣告された患者さんたちが、家族と温泉に行って、可愛いペットと触れ合って、趣味のガーデニングに勤しんで、ゴルフして……笑いながら楽しい時間を過ごすって、これまでの常識では考えられませんよね。

それを実現するのが、在宅緩和ケアなのです。試写会で映画を観た方から“自分の老い方の予行練習を見ているようだ”と感想もいただきました」

作中には2018年に全身がんを抱えながら抗がん剤治療をせずに75歳で亡くなった俳優・樹木希林さんの映像が挟み込まれます。樹木さんの言葉は力強く、自由で観る人に生きる希望を伝えてくれます。

「『ハッピー☆エンド』のテーマは、在宅緩和ケアという選択肢を伝えること。樹木希林さんが出演した広告コピーの“死ぬときぐらい好きにさせてよ”という言葉にも共感しました。

がんは末期になると、終末が見えます。病院は患者の命をできるだけ伸ばすのがミッションなので、“ただ生かす”ための延命措置をします。それはいいとか悪いとかではなく、そういうシステムなのです。

登場する患者さんたちは、そのシステムから離れ、自分らしく生きるという選択をします。これは、治療をあきらめることではありません。家に帰って自分らしい生活を取り戻し、トレーニングを続けて精一杯生きぬきます。入院中に弱った筋肉を筋トレで鍛え、運転して歩いて外出し、家族と食事をする。

患者さんは、人間としての尊厳を保ち、人生を謳歌しながら、最期を迎えます。これは決して、積極的に死を招く“安楽死”ではなく、“尊厳死”であり“老衰死”なのです」

家に帰ってきたことが嬉しくて泣く患者さんにもらい泣きしました。

「ご家族の“家が一番いい薬だったんですね”って言葉に、何かを感じる人もいると思います」

日本の医療には「笑い」が足りない

末期がんの患者さんが、退院して、自宅での“尊厳死”と“老衰死”を選んだ。これは決して積極的に死を選ぶ“安楽死”ではありません。これがとても大切なことだと感じました。

あとは、病がもたらす心身の苦痛を和らげる医療用麻薬の正しい知識もわかりました。この薬があるから、末期がんの患者さんも最期までウエルビーイングな人生を歩める。

「1986年に厚生労働省が鎮痛薬として承認した医療用麻薬は、海外では多くの国で、病院や在宅医療で普通に使用されています。日本では、まだまだ間違った先入観が先行し、依存性が高い、命が縮まる、終末期のみに使う特殊な薬と思い込んでいる人が多いのが残念です。この鎮痛薬を適切に使用すれば、最期まで自宅で家族と笑って暮らせるんです。

あと、僕は病院医療を批判していませんし、在宅緩和ケアを推奨しているわけでもありません。ただ選択肢があることを知ってほしいとは思っています」

この映画に登場する末期がん患者のみなさんは、激しい痛みを感じることなく、家族と感謝し合いながら、最期を迎えました。その様子を見て「死=怖い」という思い込みが解けていきます。

「死は厳かであるという思い込みもなくなりますよね。萬田先生は、死にまつわる不謹慎なジョークを飛ばし、患者さんも家族もゲラゲラ笑っている。あの大笑いする姿と、空気感を伝えるのは映像しかないと思ったことも、この映画を撮る動機となりました。

笑うって免疫学的にもすごくいいんですよ。萬田先生はエンターテイメントドクターなので、群馬大学附属病院に勤務していた時代から、病室で患者さんを笑わせていたそうです。

笑うから元気になれるし、前向きになれる。苦しいことも笑いで吹き飛ばせますし、生きていこうと思えます。日本の医療には圧倒的に笑いが少ないですよね。病室で患者さんを笑わせる医師や看護師に会ったことがある人は少ないのではないでしょうか」

ナレーションを担当した、俳優・室井滋さんのおかしみある声や語り、そして力強い佐藤浩市さんの語り口が、患者さんと家族の姿と調和していました。

「死を扱うから軽妙さを、死を扱うからこそ深みを表現できる俳優さんにお願いしたかったのです。おふたりにオファーをしたところ、快諾をいただきました。

また、お二人とも在宅緩和ケアの実態をご存知なかった。作品について説明した後、佐藤さんも室井さんも“こんな選択肢があるんですね”と驚いてくださいました。その驚きと気づきをナレーションでも表現してくださいました。

テーマソングも僕が好きなウルフルズの名曲『笑えればV』です。2002年に発表され、多くの人々を勇気づけてきた曲です。この作品とすごく合っていますよね」

佐藤浩市さんは「がんで悩む現代人には勇気が出る映画です。ある年齢になったら観ておいた方がいいと思いますよ」とコメントを寄せています。

「『ハッピー☆エンド』は終末期のドキュメンタリーですが、決して悲しくありません。日本人の2人に1人ががんで死ぬ時代です。それにまた、またパンデミックが起こるかもしれない。

僕は、生きるというのは、時間の長さではなく、自分らしく生きる時間の質の問題だと思っています。それをどう実現していくかが問題なんです。それには、リビング・ウィル(延命治療や尊厳死の意思表明)の問題も含めて、家族や親しい人と話し合うきっかけになればいいと思っています」

死は怖くない……在宅緩和ケアという選択肢を選んだ患者本人と、家族を描いた『ハッピー☆エンド』から、現代人は多くの気づきを得られるはずです。後編では、映画撮影の背景や、オオタヴィン監督の死生観について詳しく解説していきます。

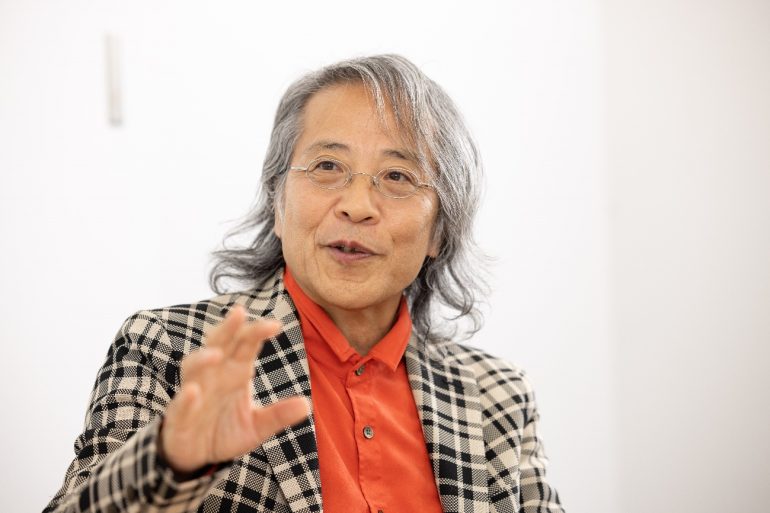

まほろばスタジオ主宰 映画監督・オオタヴィンさん

https://www.mahoroba-mirai.com/

監督、撮影、編集、デザインなど映像制作のすべてをひとりで兼任する。医食同源・食養生をテーマにしたロングセラー映画『いただきます1』で監督デビュー。自由教育の1年間を追った『夢みる小学校』で日本映画批評家大賞ドキュメンタリー部門を受賞。その後、公立学校にフォーカスした『夢みる校長先生』、 公立学校給食をテーマにした『夢みる給食』で高い評価を得ている。

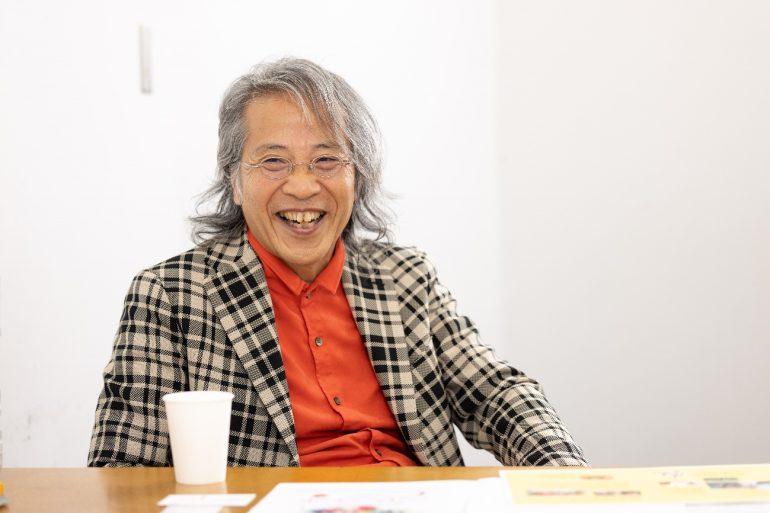

医師・萬田緑平さん

1964年生まれ。 1991年、群馬大学医学部卒業。1992年4月より、群馬大学附属病院第一外科に勤務。手術、抗がん剤治療、胃ろう造設などを行なう中で、医療のあり方に疑問を持つ。2008年から9年にわたり緩和ケア診療所に勤務し、在宅緩和ケア医として2000人の看取りに関わる。現在は、自ら開設した「緩和ケア 萬田診療所」の院長を務めながら日々を過ごす。「最期まで精一杯生きる」と題した講演活動は450回を超え述べ5万人が参加。

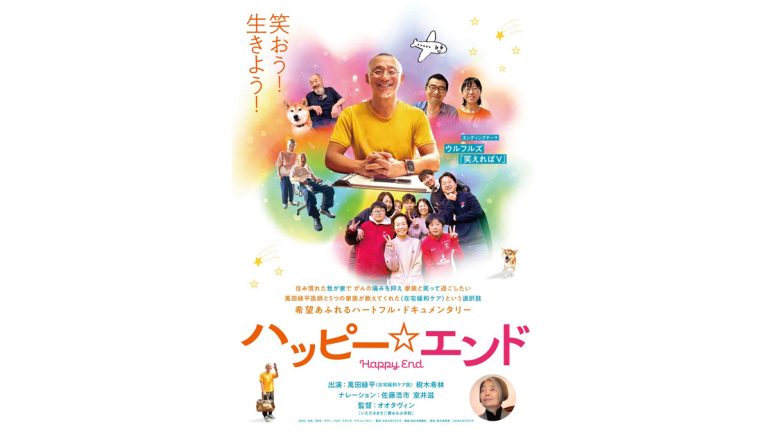

映画『ハッピー☆エンド』

2025年4月18日(金)よりシネスイッチ銀座、アップリンク吉祥寺ほか全国順次公開

/ 上映時間:85分 / 製作:2025年(日本) / 配給:新日本映画社 https://www.happyend.movie/

コロナ禍で病院の面会が禁止される中、心身の苦痛を緩和し、自宅で自分らしい暮らしを送る在宅緩和ケアという選択肢が注目を浴びた。在宅緩和ケアを専門とする萬田緑平は、住み慣れた家で最期まで家族やペット、趣味に生きることを選択した患者に寄り添う。

出演:萬田緑平、樹木希林ほか。ナレーション:佐藤浩市、室井滋。

撮影/五十嵐美弥(小学館) 取材・文/前川亜紀

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE