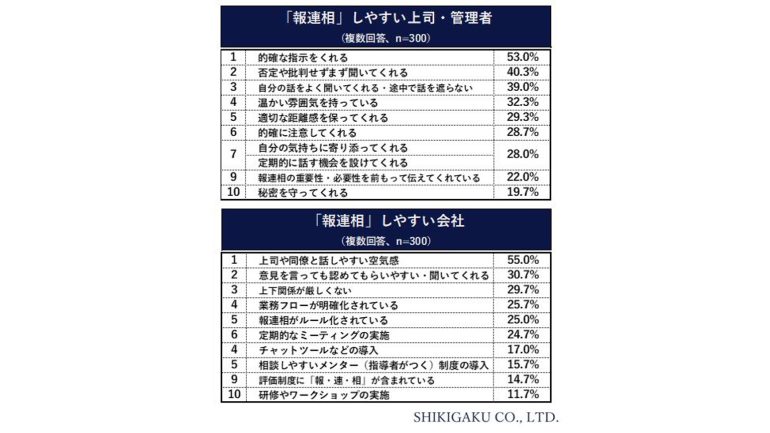

「報連相」しやすい上司・管理者:的確な指示をくれる、否定や批判せず聞いてくれる

Q9.どのような上司・管理者であればより「報連相」しやすいと思いますか。

Q10.「報連相」しやすい会社の制度や体制などについて、有効だと思うものをお答えください。

ではどんな上司・管理者、もしくは会社であれば「報連相」しやすいのか。上司・管理者と会社、それぞれの側面から聞いたところ、上司・管理者については「的確な指示をくれる」が最も高く53.0%で、「否定や批判せずまず聞いてくれる」が40.3%、「自分の話をよく聞いてくれる・途中で話を遮らない」が39.0%で続いている。

会社については、「上司や同僚と話しやすい空気感」が最も高く55.0%で、「意見を言っても認めてもらいやすい・聞いてくれる文化」が30.7%、「上下関係が厳しくない」が29.7%となった。

「報連相」が重要である理由として「ミスを事前に防ぐ」という意見が多く挙がったが、「報連相」は業務上の失敗等の報告や、その前段階でのアドバイスが必要な際にかわされるもの。そのため、厳しい指導ではなく“的確な指示をくれる”人、そしてどんな報連相でも受け入れてくれる会社の“空気感”が重要だと言えそうだ。

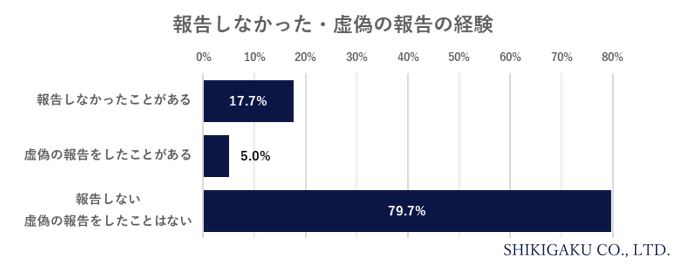

Q11.上司もしくは管理者への報告をしなかったり、虚偽の報告をしたことはありますか。

Q12.(報告しなかった/虚偽の報告をした方)その理由を具体的にお答えください。

「報連相」がどれだけ重要かを理解していても、報告しなかったもしくはできなかったという人もいるのではないか。

そこで報告しなかったり、虚偽の報告をしたことがあるかを聞いたところ、「報告しなかったことがある」が17.7%で、「虚偽の報告をしたことがある」が5.0%となった。

報告しなかった理由として挙げられたのは、「自分で処理出来ると思った」といった自己判断や、「怒られるのが嫌でごまかした」といった報告することへの恐怖のほか、「上司に報告しても対処されない」という、報連相した“その先の疑問”の声も寄せられている。

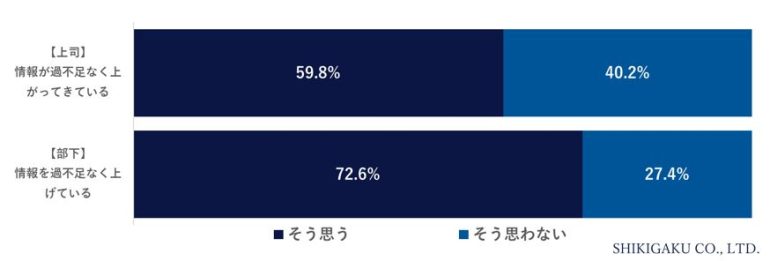

Q13.【上司の方】自身の部下からの報告について、過不足なく上がってきていると思いますか。【部下の方】あなたは上司への報告について、過不足なく出来ていると思いますか。 (単数回答、上司…92s/部下…208s)

「報連相」における“報告”が、上司側は過不足なく上がってきていると思うか、もしくは部下側は過不足なくできていると思うか、上司と部下それぞれの立場から聞いた。

すると上司側は、報告が過不足なく上がってきているに「そう思う」と回答したのは59.8%だったのに対し、部下側は、報告を過不足なく上げているに「そう思う」と回答したのは72.6%と、上司側と部下側で10%以上の差があることが明らかになった。

調査結果まとめ

上司は組織における判断権限とその責任を担っているが、部下からの報告に不足があれば、正しい判断ができない可能性がある。したがって、部下が上司に対して現場の事実情報を正確に報告することは、非常に重要だ。

言い換えれば、部下には上司に対して事実を正確に伝える義務があると言えるだろう。

この「報告の不足」を防ぐ手段として、調査結果でも示されたように、報告フォーマットの整備が有効だ。現時点では88.3%が「報告フォーマットがない」と回答しており、これは報連相の改善に大きな余地があることを意味している。

加えて、そのフォーマットを活用した定期的な会議(識学では週1回を推奨)を実施することで、進捗管理や事実情報の共有が体系化され、上司が必要な情報を定期的かつ的確に把握できるようになる。

これにより、業務の効率化や課題改善をスピーディーに進めることが可能になるだろう。

また、日常の「指示の出し方・受け取り方」においても、「期限」と「求める状態」を上司と部下の間で明確にしておくことが重要だ。その結果、部下は迷いなく業務を遂行でき、上司を「的確な指示をくれる存在」と認識し、報連相がよりスムーズになる。

もし指示が曖昧な場合には、部下が自ら確認して明確にする意識を持つことも、正確な報告体制を築くうえで大切だ。

つまり、

(1) 日頃から上司と部下の間で認識のズレが起きないよう「目標(求める状態)」を共有し、

(2)報告フォーマットを用いてそれを習慣的に共有し、

(3)週1回を目安に報告の場を設けることで、

企業における報連相の精度は大きく向上するはずだ。

調査概要

調査機関/株式会社識学

調査対象/20歳~59歳の上司・管理者がいると回答した会社員(正社員)

有効回答数/300サンプル

調査期間/2025年3月17日(月)~18日(火)

調査方法/インターネット調査

関連情報

https://corp.shikigaku.jp/

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE