目次

ビジネスマンにとって「会議術」は必須スキルと言っていい。

しかし、私たちは「予定通り会議を終わらすこと」ばかりに気を取られ、会議から「新しい価値を生み出すこと」を忘れてしまっていないだろうか。

生産性を高めよう、効率的に仕事を進めよう、という掛け声のもと、会議の前に資料を送っておいて、分単位で刻んだアジェンダを用意して、意思決定者がテキパキと判断できるよう準備する会議が増えている。

ダラダラやっている会議よりも、圧倒的に効率的な反面、少しでもアジェンダが押してくるとイライラする人が出てきたり、緊張感あるピリついた空気になったりもする。

そうした会議から何か「新しい価値」が生まれてくることはない。この現状で、本当にいいのだろうか?

様々な企業の「会議をプロデュース」を手がける”会議のプロ”が「生み出す会議」の方法論を伝授してもらった。

合理的で正しい会議の進め方が、人の創造性を阻害してしまっている

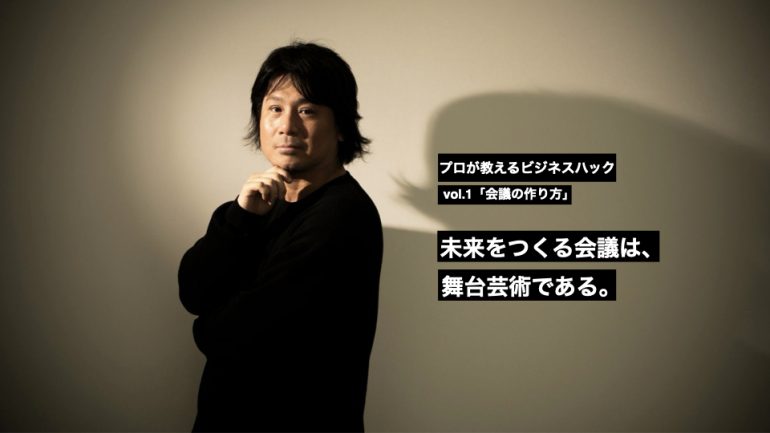

会議は、大きく分けると、「ジャッジする会議」と「生み出す会議」という2つに大きく分かれると思っています。大切なことは、この2つの会議は、進め方がまったく違うということです。

「ジャッジする会議」は、

提案をする→フィードバックをもらう

というやりとりがベースになります。このやりとりは、内容を研ぎ澄まし、磨いていくことには適していますが、なにか新しいものを生み出すことには向いていません。

一方「生み出す会議」は、

アイデアを出す→アイデアを重ねる

というプロセスを繰り返していくことで構成されています。

この会議に必要なのは、いわゆるファシリテーターというよりは、クリエイティブの専門家、いわば「クリエイティブ・ディレクター」の存在です。クリエイティブ・ディレクターは、みんなで「アイデアを重ねていくこと」でまだ見ぬ新しい解決策を見つけるという能力があり、これを最大限活用していきます。ここでは、そのコツを少しご紹介します。

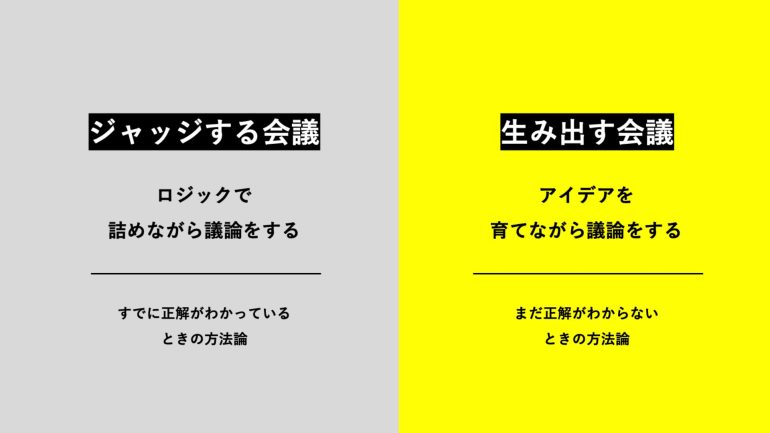

「生み出す会議」=クリエーティブセッションは、ジャッジする会議ともプレゼンテーションともワークショップとも異なる

「生み出す会議」=クリエーティブセッションは、ジャッジする会議ともプレゼンテーションともワークショップとも異なる

自分のシナリオを手放すこと

生み出す会議は、その前提として、会議を「即興舞台芸術」と位置づけます。

その時、その場所、そのメンバーでしか生み出せない一つの作品を作る意識を持って、メンバーに参加してもらうという考え方です。だからこそ参加メンバーに気をつけてもらいたいのは、「自分の答えを押し付けない」ことです。即興舞台(アドリブ)には、台本がありません。その瞬間に生み出されるものに価値があります。

自分であらかじめシナリオを用意するのではなく、その舞台の上で答えを探すこと。「アイデアを生み出す会議」も同じです。自分のアイデアに固執せず、みんなとの掛け合いの中から、どんなアイデアが出てくるのかを楽しむ姿勢をもつことで、自分が想像していた以上の答えにたどり着く可能性を高めることができます。

鎧は脱ぐ

人を職種、職能、職位などで判断してしまうと、言いたいことが言えなくなってしまいます。「生み出す会議」においては、こうした鎧は脱ぎ去り、何者でもない一人の人間として参加してもらいます。例えば、議題に対して専門の部署の人がいると「この人がこう言っているから、自分は何も言えないな」と委縮してしまうこともあるでしょう。でもこれでは結局、参加者同士でアイデアが掛け算されていきません。なので、全員が対等な立場でテーブルにつくこと。それが大切です。生み出す会議は「即興芸術」だからこそ、全員にパフォーマーとして会議に参加してほしいですし、参加者全員に、いつもの立場や役割から離れてもらうよう働きかけることが大切です。

重ねて重ねて伸ばしていく

メンバーから出てきたアイデアに対して、YESとかNOとかジャッジをしてはいけません。良し悪しを判断する場になると、メンバーは萎縮してしまうからです。そうではなく、そのアイデアを聞いて閃いたことを「重ねていく」という行為が重要です。「今の意見を聞いて、ちょっと重ねていいですか?自分が思ったことは…」という形で、どんどんみんなで話をかぶせていきます。重ねてもらった方も、自分のアイデアがきっかけになっているので、うれしいものです。話が育っていくと、どこかでみんなが、「あ、これだ!」と思える瞬間に遭遇することがあります。その瞬間を見逃さずに、掴みにいく。この感覚が重要です。

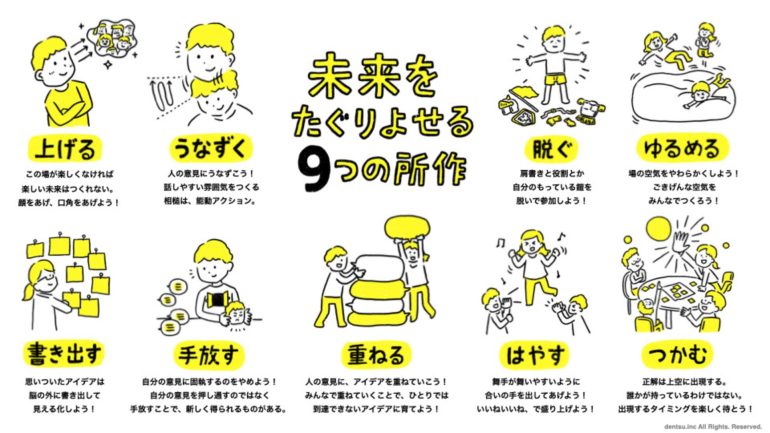

こうした混沌から価値を発見する創造的対話には、表面的なテクニックよりも、身体の使い方という所作が重要です。

①上げる

②うなずく

③脱ぐ

④ゆるめる

⑤書き出す

⑥手放す

⑦重ねる

⑧はやす

⑨つかむ

解説してくれた”会議のプロ”はこの方

株式会社電通 Future Creative Center センター長 / dentsu Japan グロースオフィサー(特任執行役員)

株式会社電通 Future Creative Center センター長 / dentsu Japan グロースオフィサー(特任執行役員)

小布施 典孝さん

未来に向けての価値をつくるためのグランドデザイン、ブランディング、アクティベーションなどの企画を手掛けるクリエイター。カンヌライオンズ金賞、日本マーケティング大賞グランプリなど、国内外受賞多数。アフリカ最高峰キリマンジャロ登頂。

「『生み出す会議のコツ』を少しばかり紹介しましたが、これはテクニックではなく身体知に近いかもしれません。理屈で理解するよりも、実際に経験を積み、感覚として身につけることで自然とできるようになるものです。会議が終わった後に「面白かったな」と感じる会議。それがいい会議なのではないでしょうか」

取材・文/峯亮佑

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE