担当者は複数業務を兼任し業務負担が大きい一方で、人員増加の見込みなし

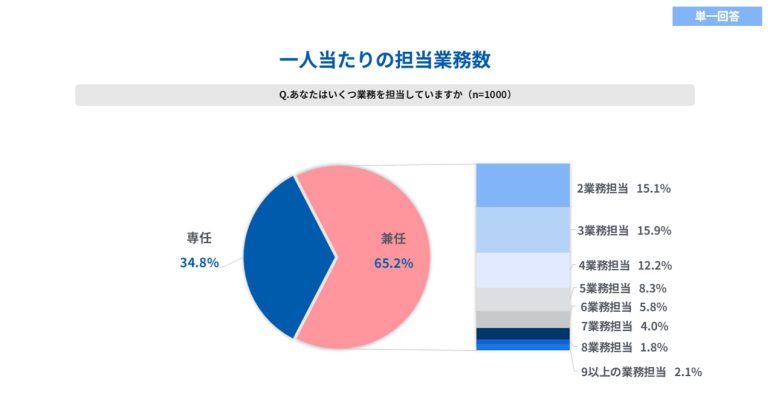

給与・勤怠・労務管理業務を担当する人事・労務担当者の多くは、他の業務と兼任しており、業務負担が大きい状況にあることがわかった。本調査結果では、専任担当者は34.8%にとどまり、65.2%が複数の業務を兼任していると回答した。

特に従業員数の少ない企業では、1人の担当者が給与計算、勤怠管理、採用、総務など幅広い業務を抱えているケースが多く、従業員10人未満の企業では「一人当たり8業務以上を担当している」との回答が11.2%と1割を超えた。

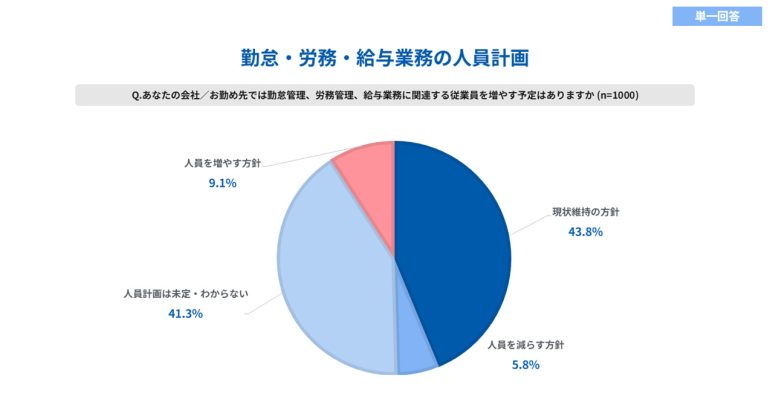

こうした状況の中で、業務の属人化も進んでいるが、人員を増やす予定がある企業は少数にとどまっている。「人員を増やす」と回答した企業はわずか9.1%にとどまり、「現状維持または人員を減らす」との回答が49.6%と約半数に上った。この結果からも、限られた人員の中で業務を効率化する必要性がますます高まっていると言える。

具体的な業務課題

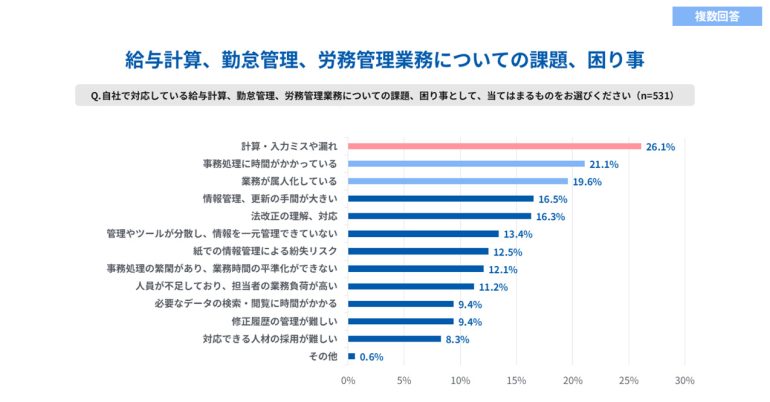

給与・勤怠・労務管理に関して、具体的な課題についても調査した。最も多かったのは「計算・入力ミスや漏れ」で26.1%を占め、次いで「事務処理に時間がかかる」が21.1%、「業務の属人化」が19.6%、「情報管理や更新の手間」が16.5%となった。

これらの課題は企業規模に関係なく共通しており、多くの企業が同じ悩みを抱えていることが明らかになった。特に、手作業での管理が主流の企業ほど負担が大きく、ミスの発生や業務の属人化が進むことでさらなる非効率を招いていることが考えられる。こうした課題の解決には、業務のデジタル化や仕組みの見直しが求められている。

ソフト導入の懸念、最も多いのは「利用コスト」

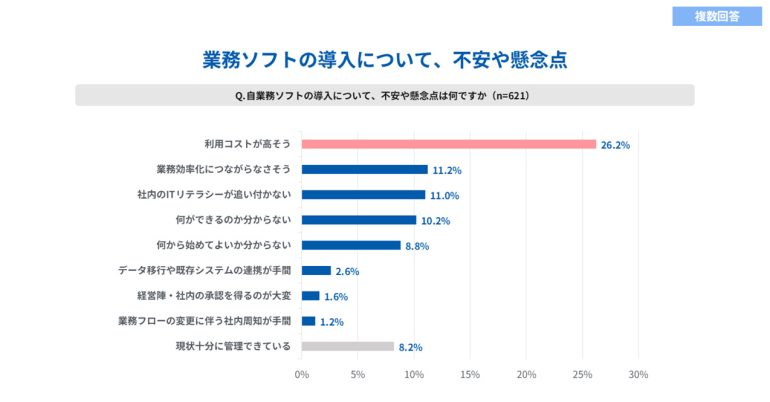

ソフトを導入していないと回答した人に、導入に対する不安や懸念を尋ねたところ、「利用コストが高そう」が26.2%で最も多い結果となった。導入費用や月額利用料に対する慎重な姿勢の企業が多いことがわかった。

また、「業務効率化につながらなさそう」(11.2%)、「社内のITリテラシーが追い付かない」(11.0%)、「何ができるのかわからない」(10.2%)、「何から始めてよいか分からない」(8.8%)という回答から、ソフトの有用性や導入プロセスについて十分に理解できていない事業者もいることがわかった。ITツールへの知識やノウハウの不足が導入の課題となっている企業もあると考えられる。

総括

今回の調査結果から、中小企業における給与・勤怠・労務管理のデジタル化が進んでいない現状が明らかになった。給与計算ソフトの導入率は41.6%に留まり、特に従業員数の少ない企業では導入が進んでいない。

勤怠や労務管理においては、さらに導入が遅れており、7~8割の企業がExcelや手書きで対応しており、「計算・入力ミスや漏れ」や「事務処理に時間がかかる」ことに課題を抱えている。

また、6割以上の企業では担当者が複数業務を兼任し、業務負担が大きいにもかかわらず、人員補強の計画が立てられていない企業が多くなっている。このような状況においては、業務のデジタル化が不可欠であり、ソフトウエアを導入することによって、業務の効率化やミスの削減が期待される。

しかし、コストや導入プロセスに対する懸念も多く、特に導入への理解やノウハウの不足が障壁となっていることがわかった。

<調査概要>

調査期間:2025年2月28日~3月2日

調査対象:全国の100名未満の中小企業経営者・人事担当者1,000名

調査方法:インターネットによるアンケート調査

出典:「100名未満の中小企業における給与・勤怠・労務管理の実態調査」弥生調べ

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE