仕事でも私生活でも、私達はあらゆる事象を読み解きながら、過ごしている。単に本の内容を理解するだけではない、生きる上で大切な大人のための読解力トレーニングを提唱しているのが、「ふくしま式」を提唱している福嶋隆史先生である。公立小学校教師を経て、2006年、ふくしま国語塾を創設した。

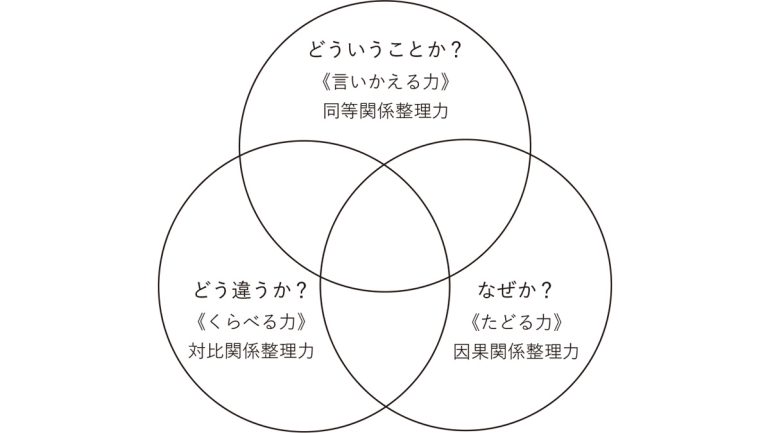

『「本当の国語力」が驚くほど伸びる本』、『「ビジネスマンの国語力」が身につく本』(以上、大和出版)など多数の著作は、累計で100万部を超えている。福嶋先生は大人こそ、読解力を身に着け、問題解決に不可欠な思考能力を鍛えようと、新刊書「一生モノの思考力を鍛える大人の読解力トレーニング」で述べている。今回は福嶋先生の新刊書から、読解力を構成する「三つの力」について紹介しよう。

その1「どういうことか?」と言いかえる力:同等関係整理力

言い換える力とは、単語レベル・文レベル・文章レベルで抽象化・具体化することにより、発信者の抱いているイメージを受信者に対し、ありのままに届けるための力である。発信者が受信者に「届ける」のと同時に、受信者は発信者のイメージをありのままに「受け取る」ための力でもある。

ややわかりにくいが、福嶋先生によると、同等関係とは、「抽象・具体の関係のこと」であるとしている。抽象化して言い換えたり、具体化して言い換えることのできる力で、これらの技能が言い換える力、すなわち同等関係整理力と呼ぶ。

抽象化とは固有の特徴を引き出すことで、固有の特徴を減らすことである。逆に具体化とは固有の特徴を与えることで、固有の特徴を増やすことだ。もう少し詳しく解説すると、抽象化とは絵に描きにくいような表現に言い換えることで、具体化とは絵に描きやすいような表現に言い換えることである。

例えば会話で「バナナ」と言ったとする。相手が良く理解していない様子だったら、「黄色い果物だよ」と説明を加えるだろう。バナナは具体的な名詞であるが、このバナナの抽象化が「黄色い果物」である。バナナは単語だが文や文章でも当然抽象化や具体化は可能である。こうした「言い換える力」が同等関係整理力である。

その2「どう違うか?」くらべる力──対比関係整理力

対比関係整理力について、福嶋先生は事例を基に解説している。「東京都と北海道はどう違うか」という問いに対し、どう答えるのが正解なのだろうか。

回答1東京都は狭いが北海道は涼しい

回答2東京都は狭いが北海道は広くて涼しい

回答3東京都の面積は約2200km²だが北海道は広い

回答4東京都は狭いが北海道は広い

この場合もっともわかりやすい回答は4である。その理由は「対比の観点が統一されている」から。東京も北海道も「面積がどうなのか」が語られているから、すぐに理解できる。

回答1では面積と気温が混在した回答になっているし、2は対比の観点のバランスが悪い。東京の面積は「狭い」だけなのに、北海道は「広い」と「涼しい」の2つもある。さらに3は確かに両方とも面積を語ってはいるものの、前半は具体的な数値(2200km²)で後半は抽象的な説明になっており、これも「対比の観点のバランス」が悪い。抽象度のバランスが良く無いのである。

福嶋先生によると、読解力が身に着付けば例えば回答2のような説明を受けたとすると、受信した側は「涼しい」北海道の対比として東京都は「暑い」というメッセージが隠れているのではないか?と想定することができるという。

その3「なぜか?」たどる力──因果関係整理力

読解力を構成する3つ目の力は因果関係整理力である。これは「たどる力」とも説明されている。これも良くある説明の事例を紹介しながら、解説しよう。

朝、寝坊した

だから↓↑なぜなら

家を出るのが遅れた

だから↓↑なぜなら

学校に遅刻した

学校だと、先生に生徒は「寝坊しました」と言うだろう。普通の会話ならば、これでも伝わるからだ。しかし、文章をより正確に読み解こうとする場合や、相手を説得するための文章を書くような場合では、この「寝坊しました」だけでは不十分なのである。

これは私も文章を書く時にやりがちなのだが、つい「家を出るのが遅れた」の部分を飛ばして書いてしまう。読者を信頼して「そんなことは当然の常識だろう」とすっ飛ばしてしまうと、理解しにくい記事になってしまう。

福嶋先生は新刊書で「たとえ寝坊しても、遅刻せずに間に合うことが多いのではないか?実際のところ、寝坊して遅刻に至る確率はせいぜい10%程度ではないのか。ならば妥当な遅刻の理由は、寝坊したからだけでなく、『朝寝坊したことで家を出るのが遅れたから』ということになる。このように相手の常識に頼ってしまい、抜けがちになる部分を入れてより丁寧に要素をたどっていくのが『たどる力』の基本である」と教えてくれた。

また、一方で丁寧すぎる説明の部分をはしょり、あえて飛ばして各駅停車を急行列車にすることもまた、コミュニケーションにおいては必要となるという。これも「たどる力」があれば、各駅にすればよいのか、急行にした方が良いのか、きちんと選別できるようになる。

事例で福嶋先生は「寝坊して遅刻に至る確率は10%程度」と解説してくれた。この数字が80%を超えるのであれば、因果関係は成立している。つまり、世界中で8割以上の人が「寝坊したら必ず遅刻する」のだとすれば、「家を出るのが遅れた」は省いて良い。誰もがなるほどと思えることであれば、解説は飛ばしても良いのである。 10人中、8人がなるほどと思えるかどうか、すなわち客観性が高いかどうかが重要で、これが正しい因果関係の一つの基準になると、福嶋先生は教えてくれた。

福嶋先生は読解力を切り口にした「新しく深い思考体験」などの、国語力の学習方法「ふくしま式」を提案している。何より他の思考力を鍛える手法に比べると、誰もが真似できる技術として解説されているのがポイントである。語彙を増やしたり、名著を読まなくても国語力は正しく身に着くと教えてくれた。

福嶋隆史先生

1972年、横浜市生まれ。株式会社横浜国語研究所代表取締役。早稲田大学第二文学部を経て、創価大学教育学部(通信教育部) 児童教育学科卒業。日本言語技術教育学会会員。日本リメディアル教育学会会員。日本テスト学会会員。公立小学校教師を経て、2006年、ふくしま国語塾を創設。 著書として、『ふくしま式「本当の国語力」が身につく問題集〔小学生版〕』『「本当の国語力」が驚くほど伸びる本』『「ビジネスマンの国語力」が身につく本』(以上、大和出版)など多数。

文/柿川鮎子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE