「消臭力」「ムシューダ」など、消臭剤や防虫剤で知られるエステーは、「かおりムシューダ」で同ジャンルのトップシェアを占め、直近では「ムシューダ」の香り付きタイプが前年比114.4%と好調。しかし、ここまでの道のりは長く、同社はかつて香り付き防虫剤「ビコーダ」で二度の失敗を経験している。

エステーは、どのように失敗から学び、“香り付き防虫剤市場”への再挑戦に成功したのか?一連のストーリーには、時代のニーズを読み解き、新しい市場を切り開くための知恵が詰まっている。

無臭の防虫剤では圧倒的シェア。しかし…

「ビコーダ」の失敗を語るには、防虫剤のトップブランド「ムシューダ」を押さえておく必要がある。「ムシューダ」の発売は1988年。当時、防虫剤は特有のニオイ(薬剤臭)のする有臭タイプが主流だったが、「ムシューダ」はその名の通り「無臭」で、ニオイがつかない。取り出した衣類をすぐに着られる、と人気を集め、2000年頃にはシェア1位を獲得していた。

そんななか、防虫剤のラインアップとして「ビコーダ」は2度にわたり市場に投入され、そして失敗した。いずれも特徴は「微香付き」であることだ。

初代「ビコーダ」は、1998年に発売された。当時開発に携わったR&D本部エグゼクティブスタッフの船橋一良氏は「社会的に天然成分の活用がトレンドになっていたころ。ちょうど当社でも、植物由来の新しい防虫成分が見つかった。森の香りがする『ビコーダ』を開発した」と振り返る。

しかし、初代「ビコーダ」は3年ほどで販売終了となる。「香り自体は好評だったが、防虫剤には必要ないと判断された」と船橋氏。他社からもブームに乗って、天然成分の防虫剤が発売されたが、すべて姿を消したという。

その後チャンスはもう一度巡ってくる。2000年代中盤、P&Gの「ダウニー」などが火付け役となった「香りのする柔軟剤」ブームだ。衣類に良い香りを付けるという、日本にこれまでなかったカルチャーが定着しはじめる。防虫剤にも同じニーズがあることを、エステーは把握していた。後の結果をみても、香り付き防虫剤へのニーズが、そのとき確かにあったことがわかる。

しかし、満を持して2008年に投入した2代目「ビコーダ」は、またしても伸び悩み、数年後には販売終了となってしまう…。それどころか、ライバル社が先んじて香り付き防虫剤をヒットさせてしまったのだ。

防虫剤の市場を牽引してきたエステーにとって、これほどの屈辱はない。「なぜ『ビコーダ』は売れなかったのか?」「どうすれば香り付きでトップを取れるのか?」社内では、激しい議論が交わされた。

「かおりムシューダ」がトップシェアを獲得

2010年に発売した「かおりムシューダ」は、エステーのプライドをかけたプロジェクトだった。ネーミングからわかるとおり、既に防虫剤の王者であった「ムシューダ」ブランドに回帰した格好だ。

ただし、香り付きの領域では、前述のライバル社を追うチャレンジャーの立場。40代以上が大半を占めていた防虫剤市場にあって、20~30代の若年層にアプローチする戦略を取る。有名アートディレクターを起用し、従来の防虫剤にないポップなパッケージデザインを作成。CMでは、鈴木喬社長(当時。現特別顧問)自らが主演するなど、文字通り社運をかけたマーケティングを展開した。

そして2016年。「かおりムシューダ」は、香り付き防虫剤でもトップシェアを獲得する。第1事業本部本部長笠井和彦氏は「あのときは社内が大いに盛り上がった」と振り返る。社員たちへの期待とプレッシャーが、それほど大きかったことの裏返しだろう。

その後も、「かおりムシューダ BOTANICAL」(2018年)「かおりムシューダ Premium Aroma」(2019年)など、香り付きのラインアップを定着させ、さらにシェアを伸ばす。一方、当初企図した、従来より若い層の市場開拓という点では改善の余地が残った。「このままでは、マーケットは活性化しない。お客様の素直なニーズに対する、新しいチャレンジの必要性を感じていた」(笠井氏)。

この課題解決の端緒を開き、本当の意味で「ビコーダ」の失敗を克服したのが、2024年に発売された「ムシューダ NOTE」だ。

「防虫」でも「香り」でもないニーズ

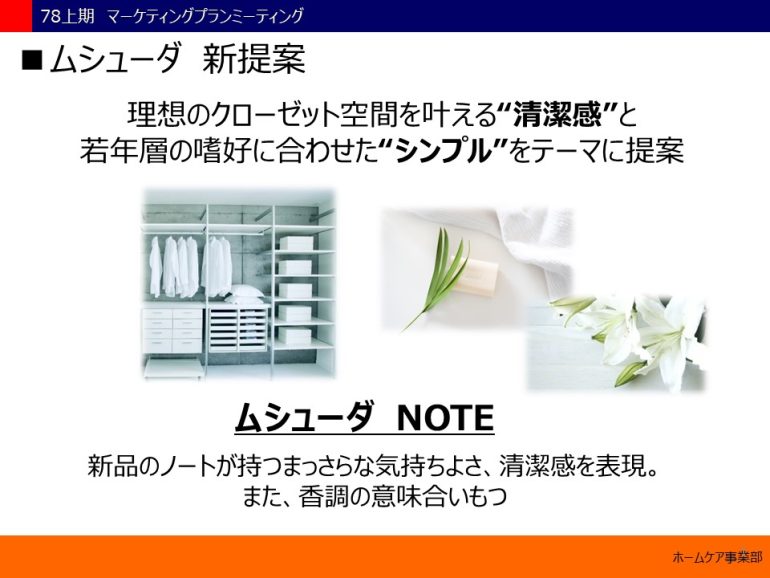

「NOTE」は清潔感のある香りと、周囲になじむ主張を抑えたデザインが特徴だ(NOTEには、新品のノートのようなまっさらな気持ちよさ、という意味を込めている。フレグランスの世界で「香調」を指す言葉でもある)。

コンセプトは「理想の収納空間を提案する」。初代「ムシューダ」の発売から30年あまり、日本の住まい、衣類の環境は大きく変わった。清潔で密閉度の高い住宅が増え、自分の家に衣類害虫がいることすら、想像していない生活者が多いという。代わりに、クローゼットを備える住宅が増えるなど、収納スペースはより使い勝手がよく、身近な存在になった。もはや、衣類をしまうだけでなく、半ば生活空間の一部になったのだ。

だからこそ、強く意識されるニーズがある。例えば、クローゼット自体が清潔感のある空間であってほしい、開けた瞬間に良い香りがして爽やかな気分になりたい、といった具合だ。 そうでなければ、トビラを開けることが小さなストレスとなり、大事な衣類を収めていること自体が不安になってしまう…。

収納が進化したからこそのニーズをとらえ、生活の質を上げるのが「ムシューダ NOTE」だ。ブランドサイトで「ムシューダ NOTE」を見ると、「防虫」ということば(類似の表現含め)が、一度も出てこないことに気がつく。防虫機能があるのは間違いないが、「NOTE」は衣類だけでなく、あくまで収納の空間に対するソリューションなのだ。

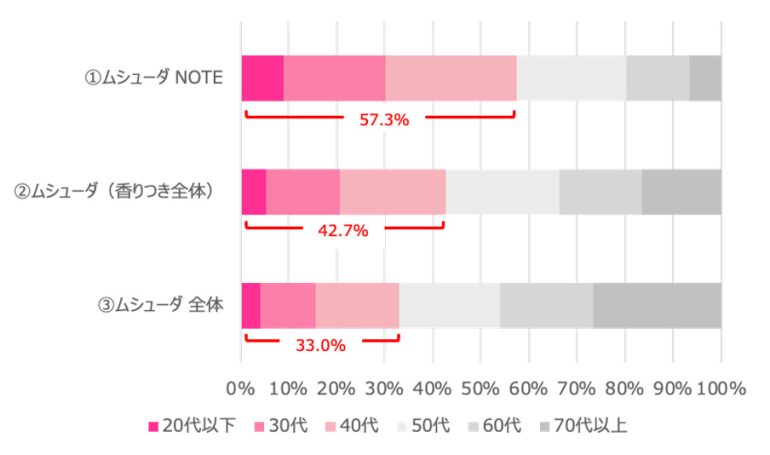

そして、これが若い世代にウケた。20~40代の売上は「ムシューダ」全体で33.0%、香り付きタイプ全体で42.7%に対して、「ムシューダ NOTE」は57.3%と過半数を超える。「これまで防虫剤を利用してこなかったお客様にも、買っていただけるようになった」(笠井氏)。リニューアルした「ムシューダ Premium Aroma」などの力もあり、同社の香り付き「ムシューダ」の直近売上は、前年比114.4%に伸びている。

出典:True Dataドラッグストアパネル(全国)属性別購入者分析より2024年2月1日~2025年1月31日の年代別購入者分析

出典:True Dataドラッグストアパネル(全国)属性別購入者分析より2024年2月1日~2025年1月31日の年代別購入者分析

(1)基準商品:ムシューダ NOTE 引き出し・衣装ケース用/クローゼット用、(2)基準商品:ムシューダ 引き出し・衣装ケース用/クローゼット用/ウォークインクローゼット専用 (香りつき)(3)基準商品:ムシューダ 引き出し・衣装ケース用/クローゼット用/ウォークインクローゼット専用(無香・香りつき)

笠井氏によれば、発売時に同じようなコンセプトのライバル商品はなく、その後も登場していないという。「ムシューダ NOTE」は立ち上がるニーズをとらえ、自ら市場をつくることに成功した。その点で、すでに市場が存在した「かおりムシューダ」の時とは、質的に異なる挑戦と言える。

「ビコーダ」は、なぜ失敗したのか?

改めて、「ビコーダ」の失敗を振り返ると、2つの要素が浮かび上がる。

ひとつは、メーカーの常識と生活者の意識に、決定的な乖離があったということだ。エステーは、「香り付きなのにムシューダ(無臭)はおかしい」と考え、「無臭ではないから微香=ビコーダ」と、ネーミングに反映させた。

しかし、その「正しさ」は、ユーザーにとってまったく関係のないことだった。すでに「ムシューダ」のブランド自体がすでに防虫剤を代表しており、機能的な正しさより、わかりやすくイメージしやすいブランド名のほうが、よほど重要だったのだ。

もうひとつは、香りに関するニーズの捉え方。「ビコーダ」と「かおりムシューダ」の表現を比べると、どちらも香りに言及しているが、実は訴求の中身はまったく違う。前者は、ベーシックな価値は「におわない防虫」で少しだけ香りを付けた、というメッセージ。後者は、防虫に加え、香りそのものを価値の中心に据える表現だ。

長くマーケティングに携わり、現在執行役第1事業本部担当兼R&D本部担当の前田陽介氏は「強いニオイは嫌だが、無臭では効果があるのかわからない。あくまで効果の担保として、微香のニーズがあった」と分析する。これは「消臭力」など消臭剤の領域でも見えていたトレンドで、「香りを主張することに恐怖心があった」(前田氏)と言う。

その恐怖を脱却し、大きく転換したのが「かおりムシューダ」だった。

そして、「NOTE」にいたっては、防虫以外のメッセージを強くアピールした。防虫剤の定義を変える(もはや防虫剤と呼べるのか?)ような新しい提案。しかし、同時にそれは紛れもなく「ムシューダ」ではあるという不思議…。

前田氏は、収納空間のソリューションとして、複数の新商品を予定しているという。次なるエステーの展開から目が離せない。

取材・文/小越建典

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE