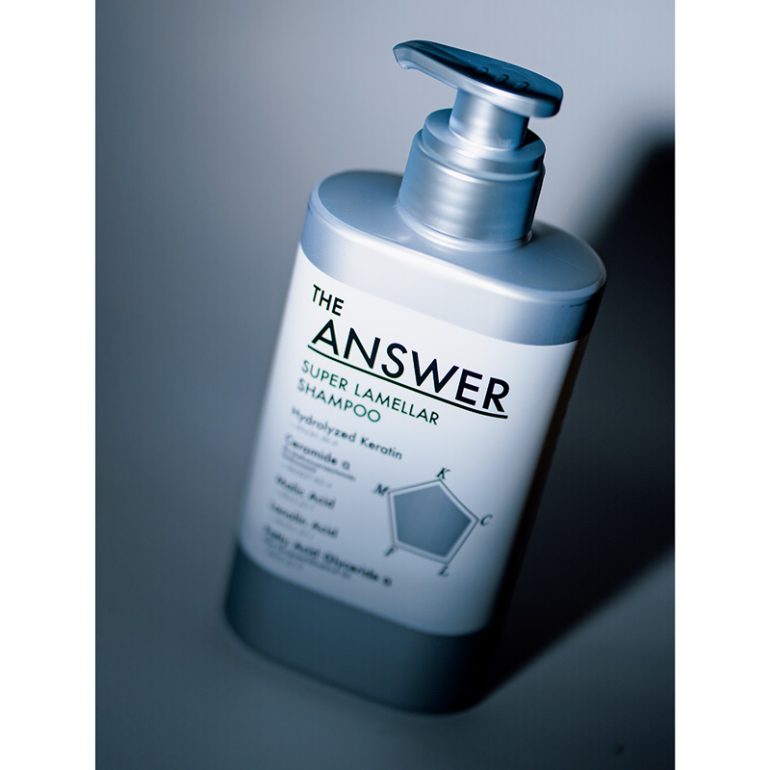

花王『THE ANSWER』は2024年11月発売、SNS等で爆発的な人気を呼び、売り上げは高めの予想の2倍を記録、数々のコスメアワードも受賞した人気商品。しかし実は、同社が高価格ヘアケア市場へ参入したのはつい最近のこと。他社と比較して後発組だったことはご存知だろうか。

巻き返しを図るために、同社が実施した抜本的な組織改革とは? プロジェクトに携わった挑戦者たちに迫る──。

花王『THE ANSWER』をヒットに導いた挑戦者たち

幸 克行(ゆき・かつゆき/右)

花王ヘアケア研究所上席主任研究員。『THE ANSWER』という商品名に劣らない成分・テクスチャー開発に頭を悩ませた。

野原 聡(のはら・さとし/中央右)

花王ヘアケア事業部ブランドマネージャー。今回のチームを率いた指令塔。花王中国の小さい組織での経験を活かした。

小暮菜月(こぐれ・なつき/中央左)

博報堂アートディレクター。製品情報ゼロの段階からチームへ参画、花王社員さながらのアイデア出しで貢献。

君島雄貴(きみしま・ゆうき/左)

花王ヘアケア事業部。販売担当時代の経験も活かし、『THE ANSWER』コンセプトの原案に採用された立役者。

「これが答え」。花王は言葉の強さに戸惑っていた

「自分たちで〝答え〟って断言するってどうなの!?」

ネーミング案について、花王のマーケや技術陣の議論は沸騰した。ヘアケア研究所の幸克行が話す。

「他のヘアケアブランドもあるのに〝答え〟はダメだろう……」

一方、アートディレクター・小暮菜月をはじめ博報堂クリエイティブチームはこの名を推した。

「モノと名前が一致していないと、長年愛される商品にならないんです。これだけの製品ならむしろ言葉でまっすぐ伝えるべきだ、と」

紆余曲折を経て名前が決まると、幸はこう考え、研究を続けた。

「インパクトのある名称になったからには、ポンプで手に出した瞬間『違う!』と感じてもらえる処方にしよう、と調製したんです」

実はこのすべてが、以前は考えられない光景だった──。

1921年からヘアケア研究を続けてきた花王、しかしここ数年はラインナップに綻びが生じていた。シャンプーが1400円を超える「ハイプレミアム市場」に注力するタイミングが遅れ、新興メーカーが個性的な商品を多数投入、シェアが縮小しはじめたのだ。

ここでヘアケア事業変革を託されたのが野原聡だった。プレゼンではすべての質問に自ら答える知識を持ち、自ら望んで中国へ渡りECを立ち上げるなどアグレッシブ。そんな彼が最初に打ち出したのは「感性をベースにしたマーケティングを行なう」ことだった。

「これまでのヘアケア製品は、技術力を基に開発を行ない、これを打ち出す売り方をしてきました。しかし、ヘアケア製品は機械のようにスペックを数字で表わせず、その場で試すこともできません。だからユーザーの感情に訴え、瞬時に『良さそう』と、手にとって頂けるものにしようと考えました」

「全員が同じ鍋に飛び込む」フラットな組織作りへ

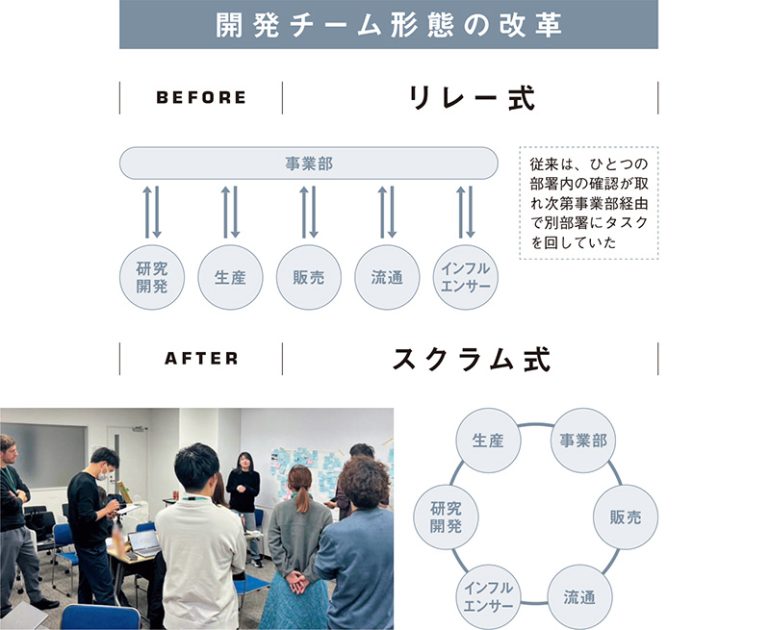

次に行ったのが組織改革だった。下図を見てほしい。リレー式の開発は、事業部が様々な部署のハブとなる形で進んでいく。が、「スクラム式」の場合は──野原の言葉を借りたい。

「イメージとしては、各担当が一緒の鍋に入ったごった煮です(笑)。以前は、まず社内でデザインや処方をつくり、広告会社の方に『こういうものができたのでコミュニケーションを考えましょう』とオリエンしていました。技術者の幸と、外部の小暮さんは顔を合わせることもなかったでしょう。しかし今回は両人に、商品の方向性を決める最初のブレストから入ってもらっています。デザインや処方も同時進行で進めます。商品名によって技術者のイメージが湧くこともありますからね」

その象徴が冒頭の光景だ。

「商品名と処方が合致し、ユーザーが世界観を理解しやすくなっていますよね。スクラム式だからこそ実現したことです。また、同時に動いていくと、スピード感も圧倒的なんですよ」(野原)

開発は23年4月にキックオフ、何と夏過ぎには処方や名前が決まるほどの爆速だったという。

では、その現場を見てみよう。野原は最初に花王社内で各担当が集うワークショップを開催した。参加者は約30名、ここで次期新商品の基本コンセプトを考案したのが野原も注目する新鋭マーケター

の君島雄貴だった。

「私は完全栄養食のようなシャンプーが必要、と提案したんです」

髪の美しさの条件を、うるおい、まとまり、ツヤ、なめらかさ、しなやかさの5つと定義し、これに対応する成分すべてを配合しようという方向だ。君島が話を継ぐ。

「ヘアケア市場には150ものブランドがあり、『何を基準に選べばいいの』と戸惑う消費者が増えていました。だからこそ、誰もが効果を実感できることが大切だったのです」

花王には技術の蓄積があり、実現は不可能ではなかった。

「シャンプーは髪の汚れの他、脂質も洗い流してしまいます。しかし美髪の5つの条件を実現するためには、多量の脂質成分を配合する必要があるのです」(幸)

これを解決するのが「ラメラプラットフォーム技術」だ。人間の肌は、水層と油層が交互に重なるラメラ構造をもつ。似た構造にすれば脂質成分を十二分に配合できる……はずだった。

ただし、いきなり順調だったわけでもない。君島が振り返る。

「全員が集まる場がなかったこともあって、笑いもなく、慣れない感じがありました。当時は小暮さんも借りてきた猫のようで」

この案を君島自身が進めると決まり、以降、対話を深めるため、週1回程度、定例会という名でミーティングを行なうこととした。ここで摩擦が生じた。小暮がビジュアル案を出すと、君島は「ピンとこない」と思い、口にした。聞いた小暮は「冷たい人なのかな、と感じちゃいました」と言う。

実はこれがスクラム式の難しい部分なのだ。仕事は分業によって成り立っていて、例えば幸はデザインに関しては素人という位置づけで進む。しかしスクラム式は、他の誰かの領域に踏み込んで本音を言い、時に誰かの本音を聞くことに意味がある。君島は今、こんな感想を持っている。

「それぞれの専門性に敬意を持つことが大切だったんです。案が出てきて『どこか違う』と感じても、その案が出る背景を知り、どれだけ労力を費やしたかを知れば、別の対応になるはずなんです」

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE