予算と実績を管理する管理会計業務の一つ、予実管理は、あらかじめ立てた目標と計画通りに実績が推移しているかを管理し、ズレを調整する業務だ。この予実管理にかかわる現場担当者は、苦手意識を持つこともあるのではないだろうか。実際、そんなミドルマネージャーは多いようだ。

今回は、予実管理をより楽に、また効率的に行う方法を有識者に聞いた。苦手意識を感じているなら、ぜひ押さえておきたい。

約8割のミドルマネージャーが予実管理に悩んでいる

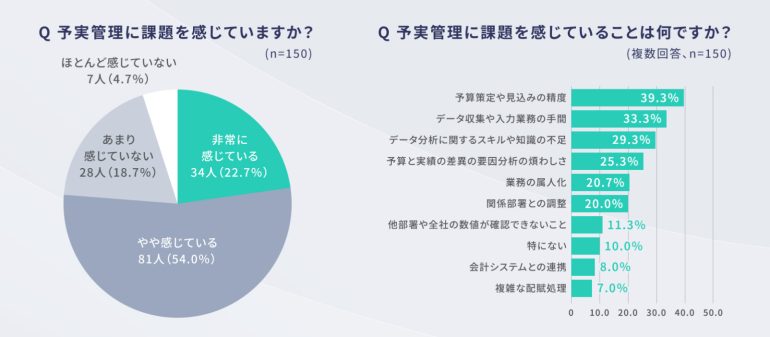

株式会社カオナビが2024年11月に企業やミドルマネージャーに対して行った予実管理に関するアンケート調査結果では、76.7%と約8割のミドルマネージャーが予実管理に課題ありと回答している。

具体的な課題は、多い順に「予算策定や見込みの精度(39.3%)」「データ収集や入力業務の手間(33.3%)」「データ分析に関するスキルや知識の不足(29.3%)」が並ぶ。

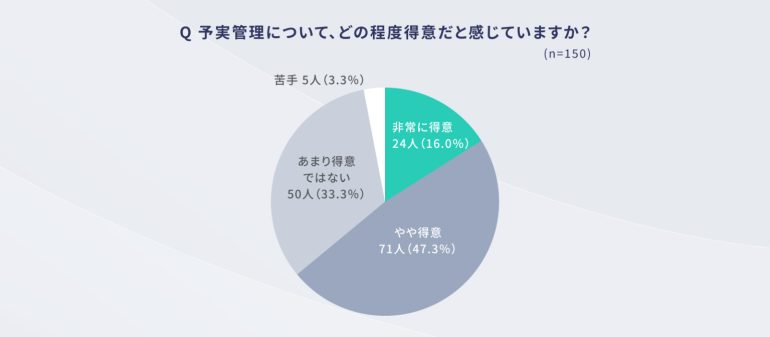

また4割近くが、予実管理に苦手意識があると回答。一方で、予実管理が得意とする人ほど、売上目標を達成する割合が高い傾向にあることが明らかになった。

予実管理をより楽に効率的に行うには?

この調査結果から、ミドルマネージャーが持つ予実管理の課題を解決すれば、売上につながるという仮説が立つ。

カオナビは予実管理システム「ヨジツティクス」を提供しており、導入企業の予実管理をデジタルで支えている。予実管理について課題感を持つ企業の担当者をサポートしているなか、現場ではどんなリアルな課題を感じるか。ヨジツティクス事業室室長の菅原拓弥氏に話を聞いた。

【取材協力】

菅原拓弥氏

株式会社カオナビ ヨジツティクス事業室 室長

新卒で専⾨商社に⼊社し、⼤⼿事務機メーカーとのアライアンス、パートナーセールスを経験。2021年1⽉にカオナビに⼊社し、営業、企画部⾨の責任者を経験した後、ヨジツティクス事業室の室⻑に着任。

ヨジツティクス

――調査結果では、多くのミドルマネージャーは予実管理に苦手意識を持っていたが、そもそもなぜ苦手意識が生まれるのか。

「主な要因として属人化と多忙さ、ナレッジ不足があると考えられます。

前任者から引き継いだ際に予実管理は属人化しており、経験や勘で作成された予算や見込み、複雑な計算式で作成された予実管理表などを渡された新任のミドルマネージャーが全容を理解するには難易度が高いことから、苦手意識を持ってしまうのではないでしょうか。

また多忙で予実管理についてインプットする時間が確保できていないことに加え、予実管理のナレッジ不足で、学びたくても学べる環境が少ないのも要因と思われます」

――どんな課題が多いのか。

「見込み(予測)に課題のある企業は多い印象です。見込みの精度を上げるためには、リアルタイムで現場と経営企画や経営層が連携していることが重要ですが、表計算ソフトの場合、配布~集計の作業に膨大な工数がかかるため、月に1回程度の見込みの更新にとどまり、予算と見込みのズレをリアルタイムに把握することが困難なケースが多く、スピーディーな軌道修正がしにくいようです。

また、現場部門も見込みの精度が経営判断にどの程度影響するのか正しく把握できておらず、更新頻度や精度が低いケースも多い印象です」

――菅原氏が挙げる予実管理の課題を解決するにはどんな方法があるか。

「経営層が、予実管理を実行する『現場部門』をいかに巻き込めるかという点が、予実管理における課題の解決策だと考えます。私自身もミドルマネージャーとして予実管理を行う立場ですが、意識が低いと『予算と実績のズレ』が頻発しますし、先々の見込みの精度も低く、それに伴って経営の意思決定の質が下がり、企業成長を阻む要因になります。

そのため、まずはリアルタイムで全員が同じ数値を見られる状態を作ることや、現場部門の予実管理が全社に与える重要性を伝えることが重要だと考えます。ミドルマネージャーの予実管理をただの入力作業にとどめるのではなく、ミドルマネージャーが1つ、2つ上の視座を持てるように、経営層がサポートすることが鍵です」

●予実管理システムで改善した事例

ヨジツティクスはそんな課題を解決するべく、経営層と現場部門との共有性に富む作りを持つ。社内の経営データを一元化し、数値・状態・要因根拠など、現場部門からの詳細情報を瞬時に可視化することで、経営層も現場担当者もリアルタイムで数字を把握できる仕組みだ。

実際、予実管理に苦手意識を持っていたミドルマネージャーが、ヨジツティクスを使うことで予実管理が楽になり、効率化した事例があるという。

「ある企業では、以前は表計算ソフトの予実管理シートを各部署に配布していましたが、自部署の予実管理が全社に与える影響を把握できず、意識も低かったため、予実のズレや見込みの精度が低い状態が頻発していました。

ヨジツティクス導入後は、柔軟な権限設定機能によりミドルマネージャーに各事業部の予実管理をオープンにでき、予実管理の重要性を意識させることができました。

さらにミドルマネージャーの視座が上がり、物事を全社最適の観点で考えられるように。予実管理の精度が向上し、スピーディーで質の高い経営判断が可能になったとコメントいただきました」

まずは、「予実管理は現場や自分一人で行うもの」という考えを一掃することがポイントといえそうだ。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE