思春期の親子のスマホ使用ルールの決め方

■親子で話し合ってスマホ使用ルールを作る家庭は約5割。子どもの意思の尊重、自律を重視

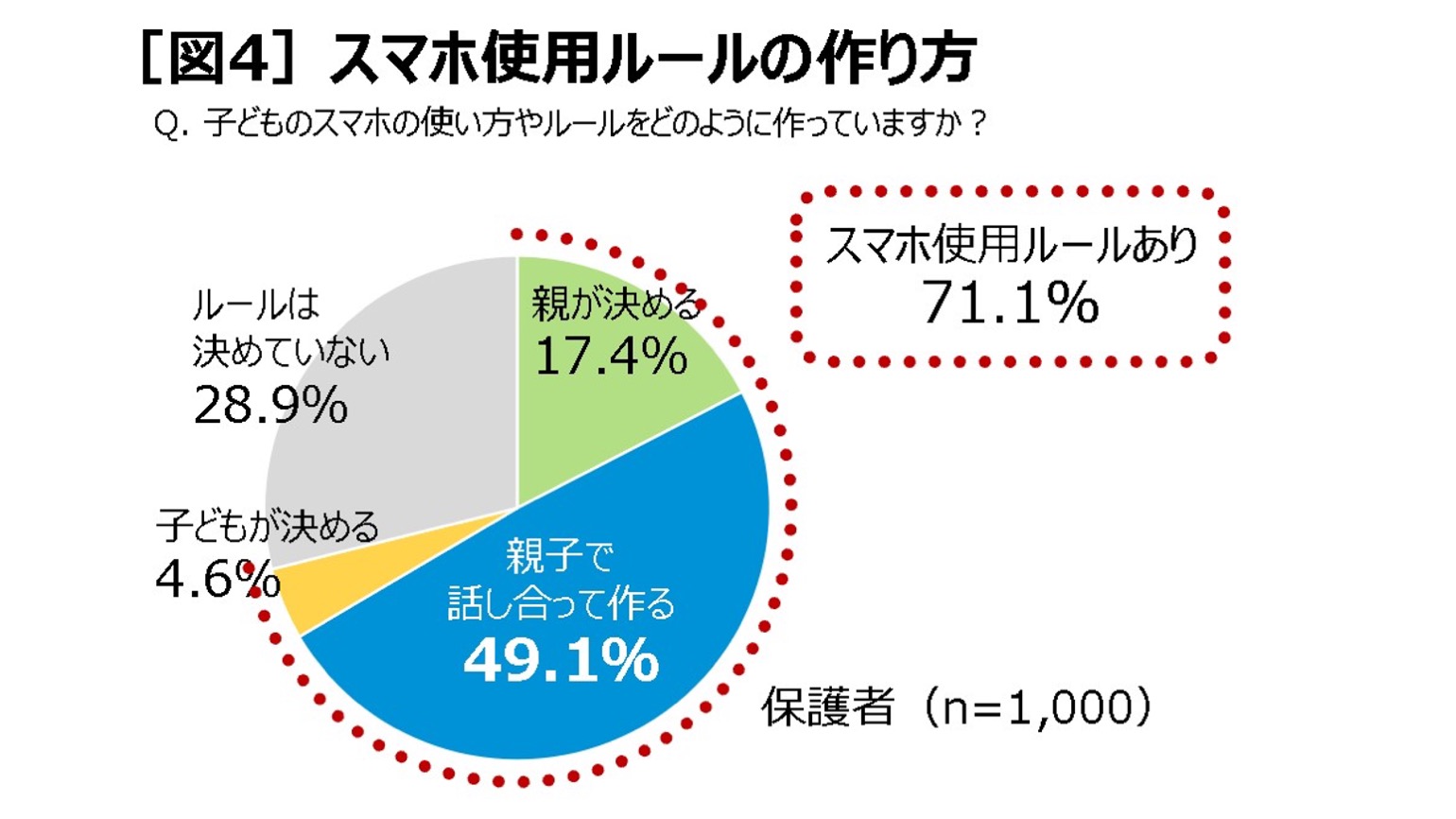

次にスマホの使い方ルールについて聞くと、71.1%が何らかのルールを決めており、49.1%が「親子で話し合って作る」と回答している[図4]。

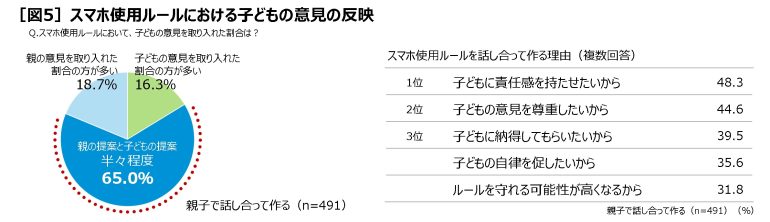

その際、子どもの意見については「半々程度」取り入れる家庭が65.0%と多く、その理由を聞くと「子どもに責任感を持たせたいから」(48.3%)、「子どもの意見を尊重したいから」(44.6%)が上位に挙がった[図5]。子どもにスマホを持たせる際、子どもの意思が尊重され、自律心の醸成が重視されているようだ。

■スマホに関する親子けんかは利用時間と勉強への支障が中心

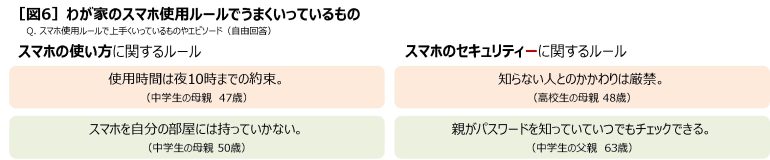

スマホの使い方についてうまくいっているルールの内容を聞くと、「使う場所は◯◯限定」などスマホの使い方に関することや、「知らない人とはつながらない」「パスワードは変更しない」といったセキュリティー対策に関することが多く挙げられた[図6]。

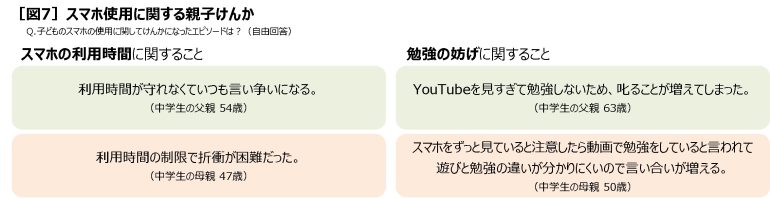

一方、スマホ使用ルールで子どもとけんかになった経験を聞くと、利用時間や勉強への支障に関することが多数を占めた[図7]。

スマホ使用ルールの決め方と親子関係

■親子でスマホ使用ルールを作った家庭は、親子仲がひときわ良い傾向

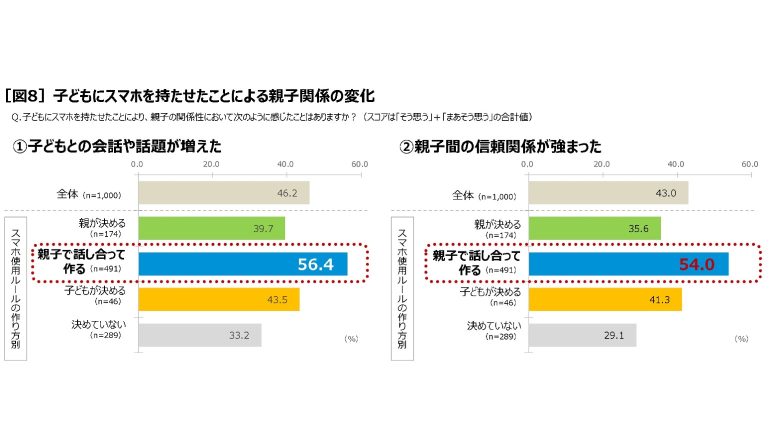

子どもにスマホを持たせたことによる親子関係の変化について聞くと、「子どもとの会話や話題が増えた」(46.2%)、「親子間の信頼関係が強まった」(43.0%)など、約半数の保護者は親子関係が良くなったと感じていた。

これを図5のスマホ使用ルールの作り方別に見ると、「親子で話し合って作る」と答えた人のスコアが最も高く、「子どもとの会話や話題が増えた」(56.4%、全体+10.2pt)も「親子間の信頼関係が強まった」(54.0%、全体+11.0pt)も全体より10ポイント以上も高くなっている[図8]。

親子で話し合ってスマホ使用ルールを作る家庭では、スマホ所有により親子関係が一層良くなる傾向があることがわかる。

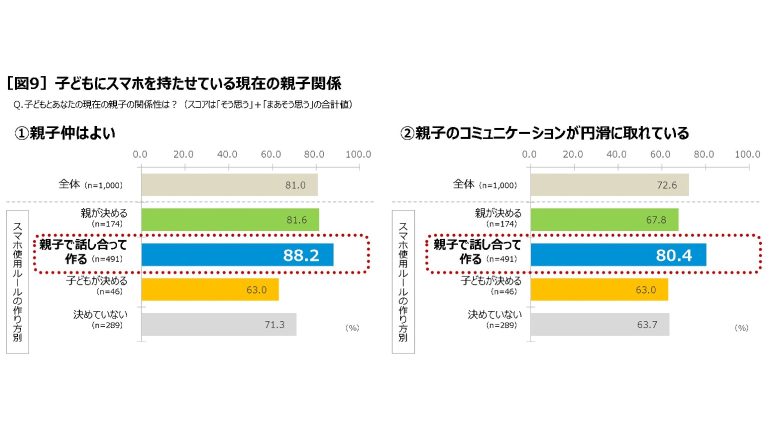

また、現在の親子関係についても、「親子で話し合って作る」と答えた保護者のスコアが最も高く、「親子仲はよい」(88.2%)、「親子のコミュニケーションが円滑に取れている」(80.4%)がともに8割を超えている[図9]。

思春期の親子のスマホ〝あるある〟

■親子関係が良好だが子どもの既読スルーに悩んだり、世代間ギャップに戸惑いも

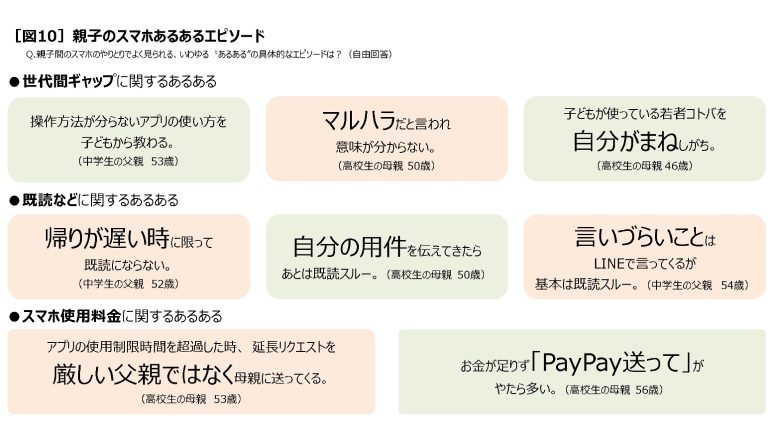

思春期の親子においてスマホは鎹(かすがい)となっているようだが、親子でのスマホのやりとりでよくあること、いわゆる「スマホあるある」について具体的なエピソードを聞くと、既読スルーへの悩みや世代間ギャップに関するエピソードなどが寄せられた[図10]。

「親子のスマホ意識と実態調査」調査概要

実施時期/2024年1月31日~2月2日

調査手法/インターネット調査

調査対象/中学生・高校生の子どもにスマホを持たせている保護者の男女1000人(中学生の保護者500人、高校生の保護者500人)

調査委託先/クロス・マーケティング

関連情報

https://www.uqwimax.jp/mobile/ouenwari/

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE