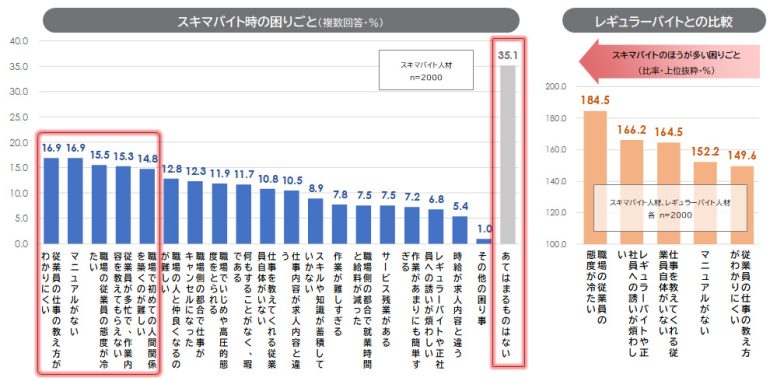

スキマバイトの課題 【働く個人】

スキマバイトで働く個人の困りごとは、「従業員の仕事の教え方がわかりにくい」「マニュアルがない」「職場の従業員の態度が冷たい」などが15%前後で上位となった。一方、35.1%は「あてはまるものはない」と回答(左下図)。レギュラーバイトで働く個人の困りごとと比較すると、「職場の従業員の態度が冷たい」が8割増と顕著に多かった(右下図)。

スキマバイトの実態・課題 【企業・マネジメント】

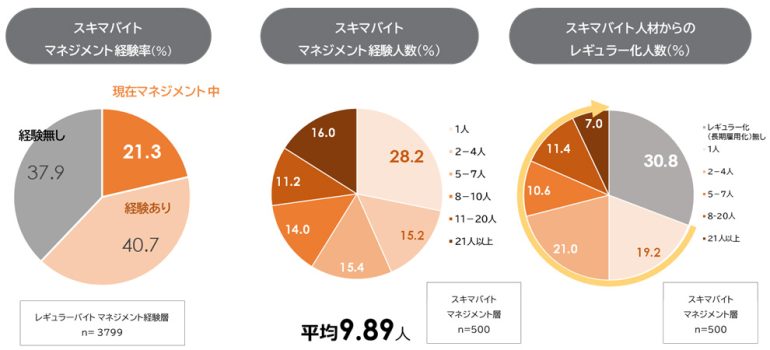

店長・管理者におけるスキマバイトのマネジメント実態をみた。レギュラーバイトのマネジメント経験者のうち、スキマバイト人材を現在マネジメントしている者は21.3%。経験ありが40.7%。マネジメントしたことのあるスキマバイトの人数は平均10人弱。スキマバイトをマネジメントした店長・管理者の7割弱がスキマバイト人材をレギュラー化(長期雇用化)したことがあるとわかった。

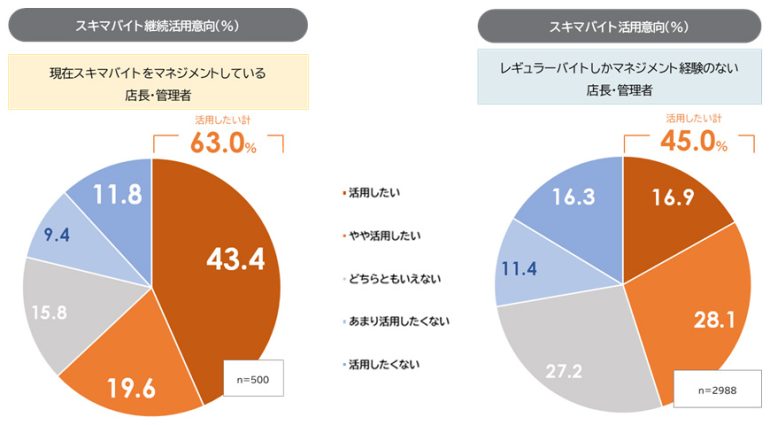

店長・管理者に、スキマバイトを今後活用したいかを尋ねた。現在、スキマバイト人材をマネジメントしている層は、63.0%が肯定的。レギュラーバイトしかマネジメントした経験のない店長・管理者も、45.0%が活用したいと回答した。

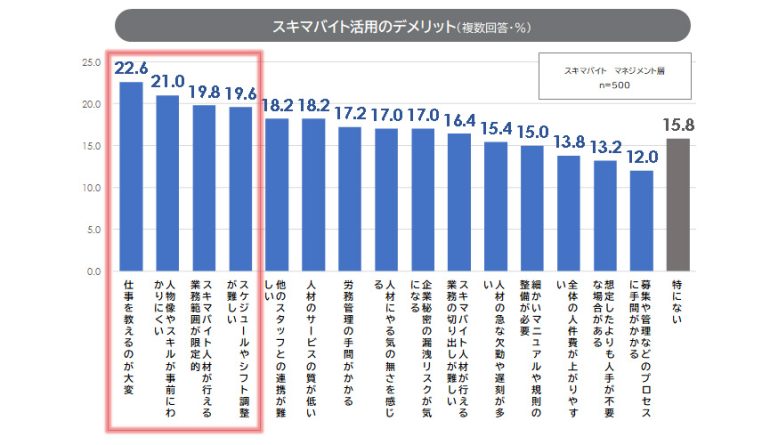

店長・管理者側が感じるスキマバイト活用のデメリット(課題)としては、「仕事を教えるのが大変」が最上位となった。2位以下に「人物像やスキルが事前にわかりにくい」「業務範囲が限定的」「スケジュールやシフト調整が難しい」が続く。

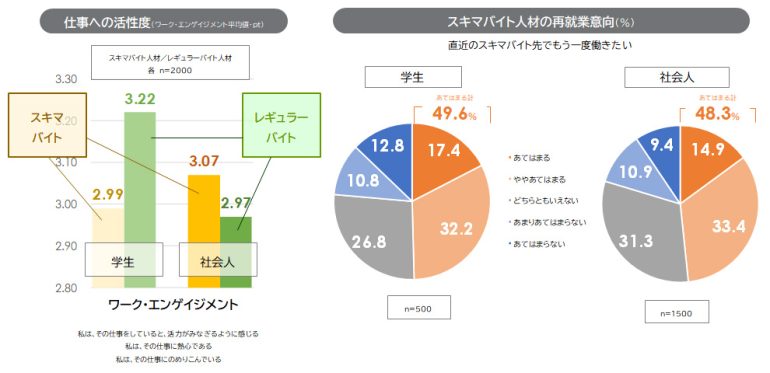

スキマバイトとレギュラーバイトのワーク・エンゲイジメント・再就職意向をみると、学生はレギュラーバイトのほうがワーク・エンゲイジメントが高く、社会人はスキマバイトのほうがワーク・エンゲイジメントが高い傾向となった。スキマバイト人材の再就業意向(もう一度その職場で働きたい)は、学生・社会人ともに5割弱という結果に。

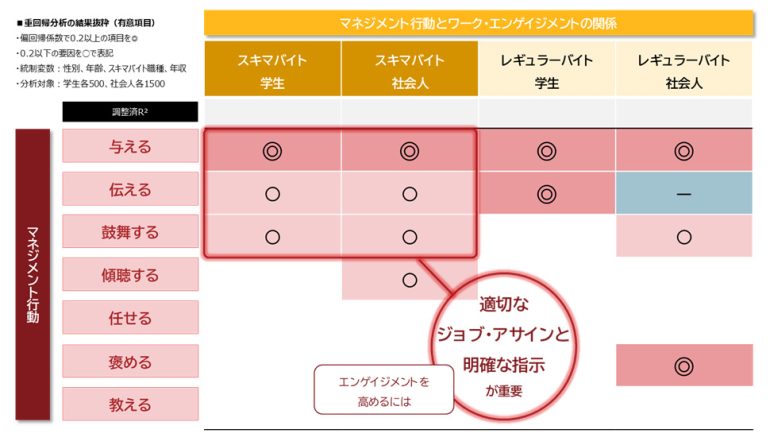

スキマバイト人材のワーク・エンゲイジメントを高めるには、適切なジョブアサインと明確な指示がプラスに影響しているとわかった。

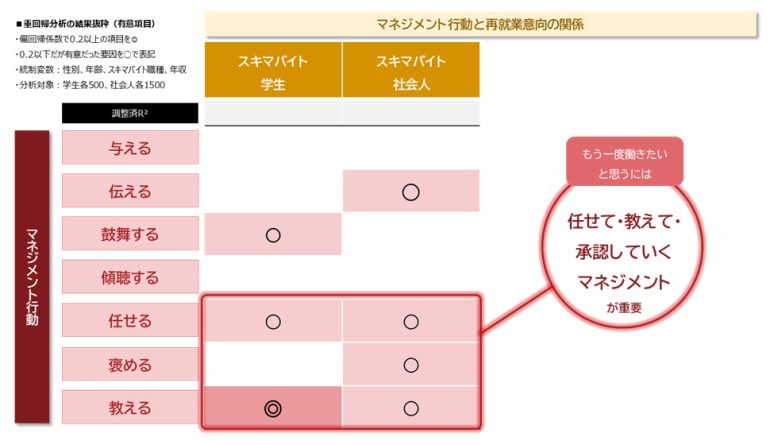

スキマバイト人材にもう一度働きたいと思ってもらうには、仕事を任せ、承認していくマネジメント行動がプラスに影響しているとわかった。

調査結果からの提言

近年、スキマバイトの働き方が急速に広がり、世間の注目も集まっている。サービス産業を中心に企業のスキマバイト活用のニーズは高く、現場からは「もはやスキマバイトでしか人が埋まらない」という声もしばしば聞かれる。スキマバイトからのスカウト・レギュラー化も広がっており、旧来の求人媒体からの転換も進む。

今回、働く人の意向をベースに潜在的なスキマバイト人口を推計すると、現状の3倍程度のポテンシャルが確認された。学生だけでなく、社会人の副業選択肢としても今後広がっていくだろう。

一方で、利用が拡大するほど、人材獲得の競争もまた激しくなる。スキマバイト人材も確保も、いずれ間違いなく容易ではなくなってくるだろう。

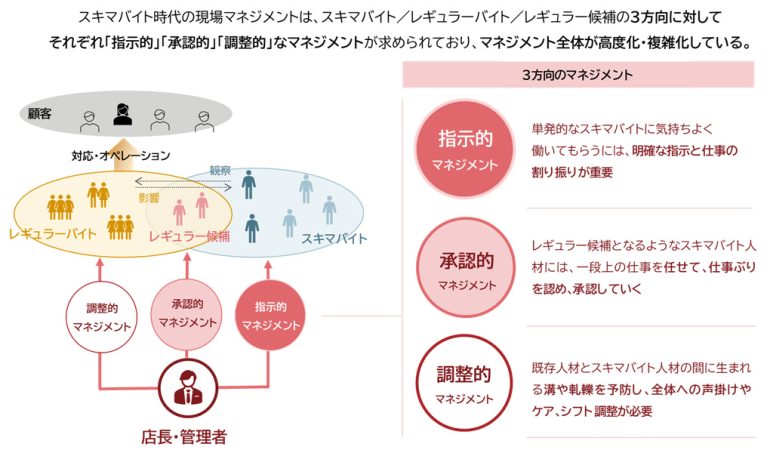

同時に現場では、人材の多様化とマネジメントの複雑化が起こる。すでにスキマバイト人材からは、「教え方がわかりにくい」「マニュアルがない」「既存従業員の態度が冷たい」といった現場でのハレーションが多く報告されている。分析からも、店長・管理者は、スキマバイト/レギュラーバイト/レギュラー候補の3方向に対して異なるマネジメントが求められることが明らかになった。今後の課題は、このマネジメントの複雑化・高度化に対して現場管理者が対応できるかどうかだ。

「穴埋め的なお手伝い」という感覚でその場しのぎのマネジメントを続けても、また働きたいとは思ってもらえず、人材確保は早晩難しくなる。企業は、新たな働き方としてのポテンシャルを活かすと同時に、現場支援やマネジメントの訓練に対し先手を打った対応が求められる。

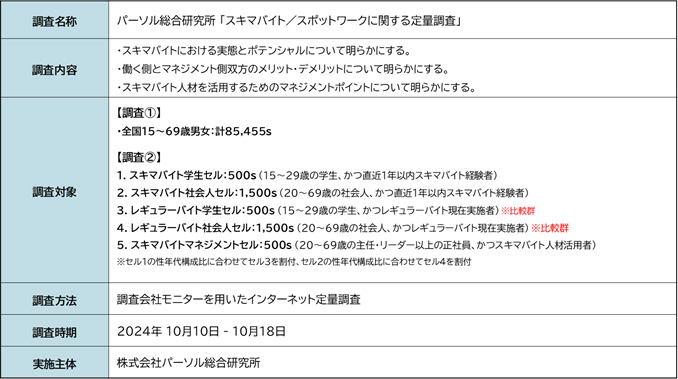

<調査概要>

出典元:パーソル総合研究所

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE