東京・赤坂で昼から営業するスナック「ひきだし」を営み、40~50代のミドル世代を中心にキャリア支援を行ってきた、“紫乃ママ”こと木下紫乃さん。スナックママとしての顔で知られていますが、本業は、企業研修(セカンドキャリア研修)や、40~50代向けのキャリアコーチングを行う「大人の進路相談」のプロ。新刊『「会社を辞めて幸せな人」が辞める前に考えていること』(日経BP)も話題の木下さんに、前編では40代後半から人生を開拓する方法を、ここでは「自然な流れで独立する」ための準備方法や、幸せな仕事人生のためのマインドセット術を中心に伺います。

自分の居場所を分解して“多様な私”を知る

前編では、“紫乃ママ”こと木下紫乃さんに、「このまま今の仕事を続けていていいのか」と悩む前に、ボランティアやプロボノ(仕事で培ったスキルを活かした社会貢献活動)を始めてみると、キャリアの見方が変わるとアドバイスいただきました。

昼スナックを経営するママが語る、キャリアに悩むミドルシニアに必要な「気づき」の在り処

東京・赤坂で昼から営業するスナック「ひきだし」を営み、40~50代のミドル世代を中心にキャリア支援を行ってきた、“紫乃ママ”こと木下紫乃さん。スナックママとして...

「仕事場でも家庭でもない“多様な私”を知るには、違う場所で働く経験は大きな糧になるのです。その時に意識していただきたいのは、自分の居場所を分解すること。

まず、定期収入を得る“ライスワーク”の場。これは多くの人は会社であり、ここで与えられた役割を果たし、報酬を得て生活をしています。

次が、興味があることを行う“ライフワーク”の場。すぐにお金にならなくても、スキルが活かせたり、学びを得られる場所のことです。ボランティア、プロボノ、起業した友人の手伝い、大学院やら資格の勉強、子供の学校のPTAや地域の活動などもここに含まれます。

最後が、好きなことをする“ライクワーク”の場。お金にならなくても好きな人と集まり、好きなことをする、趣味のサークルや友達のつながりなどを指します。近所の居酒屋なんかはここに入ります。

この3つの場を持つことで、キャリアはもっと豊かになる。ライスワークの場(会社・本業)では当たり前と思われているスキルを、ライフワークの場で使うと、意外にも感謝されたという経験がある人もいるでしょう」(以下「」・木下紫乃さん)

子供のPTA活動で、エクセルでタスク管理をしたり、仕事の効率化をしたりして、褒められた、という話を聞いたことがあります。

「自分には専門性がないと思い込んでいる人が、別の場に行って何らかの仕事をしてみると、スキルの使い方や価値に気づけるようになる。居場所が増えれば、役割も多岐にわたるようになります。

得意なこと、感謝されることを追求するうちに、自然な流れで会社から独立し、収入には困らないという流れになっている人が多いです。ただ、この流れをつくる時間には個人差がありますので、まずはアクションを起こし、考えながら前進を」

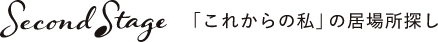

木下さんは、55歳の時に日本社会事業大学に入学。今後社会のニーズがあり、知見を深めるために国家資格である社会福祉士の資格取得を目指し、合格する。2024年の合格率は58.1%だった。

木下さんは、55歳の時に日本社会事業大学に入学。今後社会のニーズがあり、知見を深めるために国家資格である社会福祉士の資格取得を目指し、合格する。2024年の合格率は58.1%だった。

場の主催者になると、人生を主体的に捉えられるようになる

会社と家以外で能動的に活動できる場所を、増やしていくにはどうすればいいのでしょうか。

「興味があるイベントに参加してみることです。SNS上で流れてくるイベントで興味がありそうなもの、イベントアプリで探してみるなど、“楽しそう”と思う気持ちを大切に軽い気持ちで選んでみてください。

そこに参加してみるのが第一歩なのですが、参加して終わりでなく、そこに来ている人と、知り合いになることが大切。お互いの趣味趣向がわかるInstagramやFacebookなどで繋がっておくといいですよ。SNSの友人は、同僚以上・友達未満人という関係になり、ふとしたことから浅い縁が深くなったり、細い縁が太くなったりすることがあります。どこで仕事になるかわかりません。

この網の目を広げていくと、ライスワーク・ライフワーク・ライクワークが相乗的にいい方向に動き出していくんじゃないかな」

そのうちに、自分のありようも変わってくるような感じがします。

「多様な場で多様な自分になることは、大きな力になり、人生を豊かにする。これをさらに深めるなら、場の主催者になってみること。自分で場を企画し、運営すると不思議と人生を主体的に捉えられるようになります。その練習として手っ取り早いのは、飲み会の幹事をすること。

よく知っている友達同士でもいいですが、どうせやるなら、“深くは知らないけれど会ってみたい”と思う人を3~5人集めてみるのです。メンバーの選定、日程調整、それぞれの財布を考慮しての店選び、楽しい場にするためのネタの仕込みなど、幹事はプロジェクトマネージャー並みにやることがたくさんあります。

あと幹事は相手に“ギブ(与える)”し続ける行為でもあります。場と時間をギブし、話題をギブし、人間関係をギブする。与え続ければ、相手に感謝され、その人から次のつながりがもたらされる。見返りなんて、期待しなくてもやってきますし、自分のギブは巡り巡って自分のところに還ってくるんですよ。

ギブすることは、会社を辞めた後によく生きるためのマインドセットにもつながります」

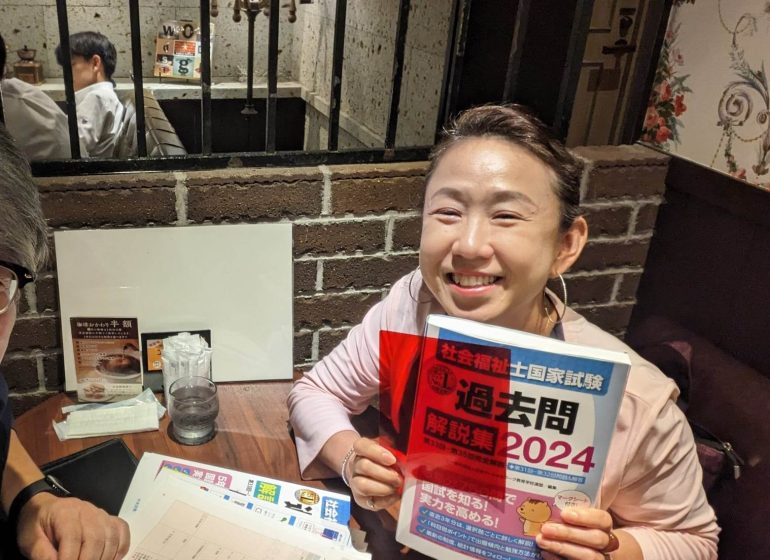

自宅があるマンションで、高齢者の困りごとを聞くために、木下さんは「お茶会」を主催。チラシを作成し、全戸に配布した。

自宅があるマンションで、高齢者の困りごとを聞くために、木下さんは「お茶会」を主催。チラシを作成し、全戸に配布した。

高いスキルよりも強力な、仕事が途切れない人の共通点

飲み会の幹事から、イベントの主催者へ…規模が大きくなるほど、巻き込む人は多くなる。誰かに巻き込まれるだけではなく、人を巻き込む立場になることは、マインドセットになります。また幹事になると予期せぬアクシデントに対応したりして、胆力も鍛えられそうです。

「フリーランスになったり、起業したりしても仕事が途切れない人の共通点は、いつも朗らかで腰が軽い人。高いスキルも大事だけどもっと大事なのは“一緒に仕事をしたい”と思ってもらうことが突破口になる。明るくて行動力があることは、強力な営業の武器なのです。

会社にいると、余計な仕事を振られないために、あえて機嫌悪く振る舞ったという経験を持っている人もいるでしょう。会社は不機嫌でも仕事を与えてくれますが、社会はそうではありません。人生はまだまだが長い。会社から出て社会に戻って仕事をするために、何らかのアクションを小さく始めてみてはいかがでしょうか。

また、やったことがなくても「こんな仕事をしてみたい」と誰かに話してみることで、道はどんどん開いていきます。さらには、その名刺を作って、ライフワークやライクワークの場で配ることもおすすめのアクション。例えば、あなたが温泉好きなら、“温泉研究家”などと名刺に書いてしまうのです」

ハッタリでも構わないから、書いてみることが大切。

「“やってみたい”と吹聴するだけで、仕事の依頼が来ることもあります。とにかく失敗を恐れないこと。一生懸命準備してもうまくいかないことなんて山のようにありますよ。でも失敗は全て“ネタ”になります。社会では、その失敗経験こそが買われることも多いですよ。

失敗どころか時には恥も重ね、“どこに出しても恥ずかしい人生”を一緒に歩んでいきましょう」

新刊『「会社を辞めて幸せな人」が辞める前に考えていること』(日経BP)には、メガバンクから転職した40代の男性、広告代理店・博報堂から介護職になった50代の男性など、木下さんが行ったキャリア相談と、その後を紹介しています。また、これからの働き方を考えるヒントも紹介。「人生の前半は会社ガチャを楽しむ時間だとしたら、後半は自分で選んでいく時間」という木下さんの知見が詰まっています。今後のあなたのキャリアを変えるために、どう行動すればいいかわかるはずです。

木下 紫乃(きのした・しの)1968年、和歌山県生まれ。慶應大学卒業後リクルートに入社。度重なる転職、結婚・離婚、慶應大学大学院を経て、2016年に40代以上のキャリア支援を行う株式会社HIKIDASHIを起業。昼スナック「ひきだし」のオーナーも務める。55歳で社会福祉士の資格を取得。

スナックひきだし

* * *

『「会社を辞めて幸せな人」が辞める前に考えていること』

『「会社を辞めて幸せな人」が辞める前に考えていること』

1286円 日経BP

「会社を辞めたい」と一度でも頭をよぎったことがある人、会社を辞める同僚を一瞬でも「うらやましい」と思ったことがある人、会社を辞めたいけど、現実的には辞められない人、キャリア迷子になっている人の心に効く。ミドル世代のキャリアの「ゆらぎ」がリアルに伝わり、背中を押してもらったような気がする一冊。

取材・文/前川亜紀