東京・赤坂で昼から営業するスナック「ひきだし」を営み、40~50代のミドル世代を中心にキャリア支援を行ってきた、“紫乃ママ”こと木下紫乃さん。スナックママとしての顔で知られていますが、本業は、企業研修(セカンドキャリア研修)や、40~50代向けのキャリアコーチングを行う「大人の進路相談」のプロ。新刊『「会社を辞めて幸せな人」が辞める前に考えていること』(日経BP)も話題の木下さんに、40代後半から人生を開拓する方法を伺いました。

社会でキャリアを積み、スナックママを体験するメリット

「このまま会社にいても、未来は見えない」「キャリアを会社に預けてしまい、定年後が不安だ」という人から、「自分に合う仕事がしたいと」と漠然と思う人まで、様々な背景を持つ人が集まる、昼スナック「ひきだし」。

平日午後3時すぎ、赤坂見附駅前の雑居ビルのエレベーターを上がり、扉を開くと“紫乃ママ”こと木下紫乃さんが「いらっしゃいませ」と迎えてくれました。

「このスナックに私が出勤しているのは、1週間に1回。そのほかは、日替わりでママやマスターがいます。本業を持ちながら、隙間時間でスナックのママをしている人ばかり。お店に遊びにきても楽しいですが、ママやマスターになってカウンターの中に立つと、いい気づきがあると思いますよ」(以下「」・木下紫乃さん)

ママは公式サイトで常時募集しており、応募は誰でも可能。ぶっつけ本番でママ体験をする人もいます。その後、会社を辞めて、自分の店を持つ人も。

「スナックママの仕事は、“人に喜んでもらうために、できることをする”という、ビジネスの根幹を個人で実践することでもあります。社会でキャリアを積んでから、スナックママを体験すると、初心を取り戻す人が多いです。この経験をすると、自分のキャリアが見えてくるようです」

“日替わりママ”が運営するスナック「ひきだし」の様子。“ママ見習い”から始める人もいる。

“日替わりママ”が運営するスナック「ひきだし」の様子。“ママ見習い”から始める人もいる。

自分のことは、知っているつもりでわからない

そんなスナック「ひきだし」を運営する木下さんのキャリアはユニークそのもの。慶應大学卒業後、リクルートに入社。その後人材育成会社など5社を渡り歩き、結婚・離婚も経験。夫の転勤で海外へ帯同したこともありました。45歳の時に、「このままでいいのか」と迷い、一念発起して慶應義塾大学院メディアデザイン研究科に進学し47歳で修了。2016年に、中高年のキャリア研修を主に行う株式会社HIKIDASHIを立ち上げ、今に至ります。

「ここ10年くらい、ようやく働き方の多様化が広がっていき、中高年でも新卒で入った大企業から転職する可能性があるという時代になりました。同時に少子高齢化が加速し、かつては60歳でリタイアすることが常識的に考えられていましたが、今はできるだけ長く働き、社会に貢献するという生き方を望む人が増えたように思います。

キャリア観も少しずつ変わり、最近では40代半ばあたりから“私のキャリアはこのままでいいのか”と真剣に考えている人も増えてきました。でもこれは、一人で考えていても堂々巡りになってしまいがち。近い環境にいない人にも相談してみると、自分のキャリアを客観的に捉えられるようになるでしょう」

自分のことは、知っているつもりでわからない。他人に相談すると、自己評価と他人からの評価の食い違いがあることがわかります。ただ、キャリアの相談ができる相手はなかなかいません。

「それこそ近所のスナックのママに、心に抱えているモヤモヤを話してみるのも一つの解決策じゃないかしら。定年まで勤めるのもいいですし、元気なうちに会社を辞めて、個人として社会に出るのもアリ。人生はいろんな選択肢があります」

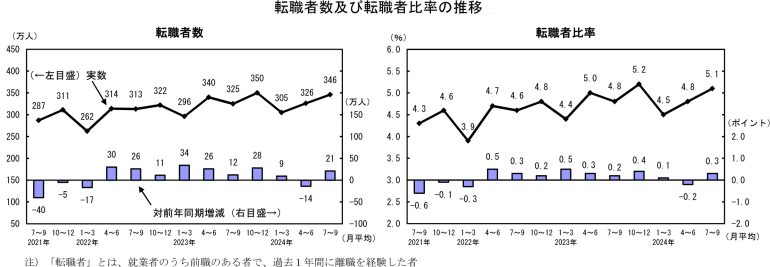

とはいえ、転職や独立を望んでいても、行動に移す人は少数派。最新の『労働力調査(詳細集計)2024年7~9月期』(総務省統計局)を見ると、就業者に占める転職者の割合である転職者比率は5.1%でした。転職者が多いとはいえ、データ上はそうでもないことが読み取れます。

「別に転職はしてもしなくてもいいんです。大切なのは、あなたが幸せになること。会社の未来より、自分がどう生きるかを考えた方がいい。会社は辞めても辞めなくても選んだ選択が正解なのですから」

55歳前後で呼び出しがかかる「たそがれ研修」

現状維持で様子を見たいと思っている人のために、アドバイスを伺いました。

「それは、自分のキャリアの軸を持つことです。なんのために仕事をしているか、じっくり考えてみるのです。多くの人は、会社の指示に従い、そこでパフォーマンスを上げることに追われています。会社中心になってしまうと、自分が何をしたいか、何ができる、今ここで何を得ているかが見えにくくなってしまう。そこでまず、実践したいのは、自分主体で考えること。今、会社に合わせて仕事をしているなら、自分のやりたいことに合わせて仕事をしてみる。これは意識を変えるだけでできます。ものを見る角度が変わりますよ」

確かに、会社に便利に使われていると、55歳前後でいわゆる『たそがれ研修』の呼び出しがかかり、衝撃を受ける人もいます。たそがれ研修には、会社からの“今後あなたに任せる仕事は縮小します。後進に知見を譲り、今後のキャリアを自分で考えましょう”というメッセージを感じる人もいます。

「いずれ、会社は仕事をふってくれなくなる。40~50代はバブル世代、就職氷河期世代など世代はさまざまですが、会社には悲喜こもごも、愛憎も含めて並々ならぬ思いを持っている人が多いです。中には、会社と相思相愛で、会社に人生の軸足を置いている人もいるでしょう。でも、いずれ会社と別れる時が来る。

そのときに、つらい思いをしないように、40代後半以降の人におすすめしているのは、会社勤めをしながら、会社の外の世界で活動をしてみることです」

会社や生活圏とは違う世界に“越境”して得られる気づき

そこでおすすめなのは、ボランティア活動。

「地域の活動もいいですが、せっかくなので生活圏とは遠いエリアでやってみてもいいと思います。例えば、故郷、かつて住んでいた町、好きでよく行っている旅先などに、旅がてら参加してみると多くの気づきがあるはずです」

そこで、“地名+ボランティア”で検索すると、自治体や外郭団体が運営しているサイトにヒット。単発のボランティアも多く、その仕事内容で多いのは、高齢者の生活支援、公園の清掃、子ども食堂のスタッフ、病院の雑用係など。

「会社とは全く違う世界に“越境”し、普段一緒にいない人と働いてみると多くの気づきがありますよ。自分の新たな発見が沢山あります。また、仕事を通じて知り合った人とは、利害関係もないのでつながりも深くなります。またボランティアの中でもプロボノ(仕事で培ったスキルを活かした社会貢献活動)を始めてみるのもおすすめです」

自力での開拓もいいですが、意外なことに勤務先の人事に相談するのも有効だとか。

「今、多くの会社で組織内のキャリア開発支援を行っています。今後を見据えた資格の取得や学びの場の紹介をしている会社も多いです。大切なのは、幹が太い会社に寄りかかるのではなく、自分の幹を太くすること。そのための行動を起こすと、先が見えてきますし、毎日が楽しくなってきますよ」

新刊『「会社を辞めて幸せな人」が辞める前に考えていること』(日経BP)では、大好きな会社を辞めた53歳の女性、56歳で大企業を辞めセカンドキャリアを歩み始めた女性、魅力的な早期退職制度がありながら踏みとどまった51歳の女性ほか、10人の男女のキャリア物語が紹介されています。そこにはきっとあなたのヒントとなる人も見つかるはず。

後編では、「自然に独立していた」という流れを作るヒント、幸せな仕事人生のためのマインドセットなどについて解説します。

木下 紫乃(きのした・しの)1968年、和歌山県生まれ。慶應大学卒業後リクルートに入社。度重なる転職、結婚・離婚、慶應大学大学院を経て、2016年に40代以上のキャリア支援を行う株式会社HIKIDASHIを起業。昼スナック「ひきだし」のオーナーも務める。55歳で社会福祉士の資格を取得。

スナックひきだし

* * *

『「会社を辞めて幸せな人」が辞める前に考えていること』

『「会社を辞めて幸せな人」が辞める前に考えていること』

1286円 日経BP

「会社を辞めたい」と一度でも頭をよぎったことがある人、会社を辞める同僚を一瞬でも「うらやましい」と思ったことがある人、会社を辞めたいけど、現実的には辞められない人、キャリア迷子になっている人の心に効く。ミドル世代のキャリアの「ゆらぎ」がリアルに伝わり、背中を押してもらったような気がする一冊。

取材・文/前川亜紀