パーソル総合研究所は、「正社員として20年以上勤務した60代の就労実態調査」の結果を発表した。

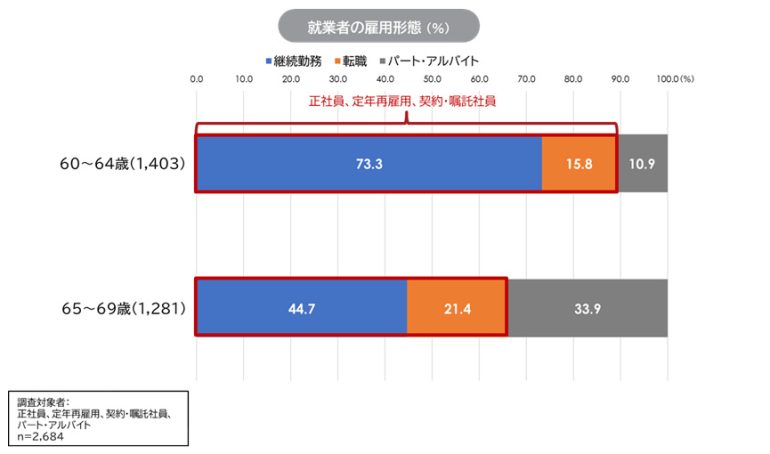

60代前半の約9割、60代後半の3分の2が正社員、定年再雇用、契約・嘱託社員で、パート・アルバイトは少数派

高齢化が進む中、ポスト団塊世代とも言われる60代は約1,843万人を数える。2021年4月には改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業には70歳までの就業機会を確保する努力義務が課された。少子高齢化と労働力不足が深刻化する中、多くの企業が60代の豊富な経験を持つ人材を雇用しているが、彼らを組織の中核的な戦力として位置づけ、その能力を十分に引き出す仕組みづくりが大きな課題となっている。

そこで、パーソル総合研究所では、「正社員として20年以上勤務した60代の就労実態調査」を実施し、職業キャリアの大半を正規雇用で勤務してきた60代のはたらき方と、その実態を明らかにした。

なお、本調査における雇用形態に関する定義は以下のとおりとなる。

・継続勤務者とは、55歳時点で勤めていた企業およびそのグループ企業に勤務する正社員、定年再雇用、契約・嘱託社員

・転職者とは、55歳時点で勤務していた企業から転職した企業に勤務する正社員、定年再雇用、契約・嘱託社員

・パート・アルバイトとして勤務する継続雇用者・転職者はパート・アルバイトとして集計している

【調査結果】

・60代の就労実態

正社員として20年以上勤務した60代前半の就業率は95.8%、60代後半の就労率は89.3%であり、同年代全般を対象にした総務省「労働力調査」(2023年)の74.0%、52.0%よりも著しく高い。就業者の男女構成比は、1986年施行の男女雇用機会均等法の一期生が2024年で60歳ということもあり、就業者に占める男性の割合は、60代前半では78.0%、60代後半では82.0%と男性が8割前後を占める。

雇用形態については、60代前半は、65歳までの雇用義務の影響もあり、継続勤務者が73.3%を占め、転職者を含めると、パート・アルバイトではなく、正社員等での勤務が約9割となった。60代後半では、継続勤務者が44.7%まで減少するものの、正社員等が66.1%と3分の2を占める。

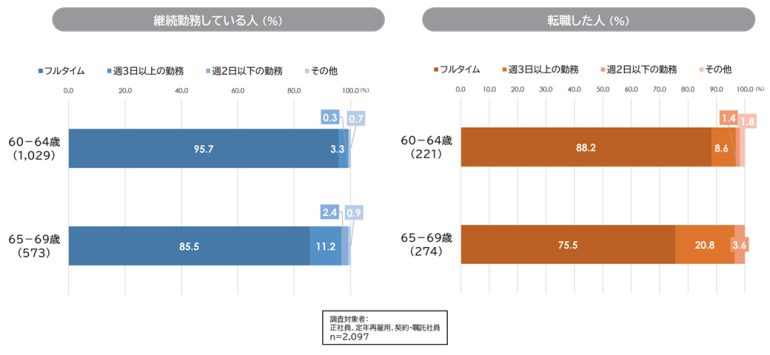

正社員等の「フルタイム」就労率は、60代前半では継続勤務者で95.7%、転職者で88.2%を占める。60代後半でも、継続勤務者85.5%、転職者75.5%と4分の3以上の人がフルタイムで勤務している。

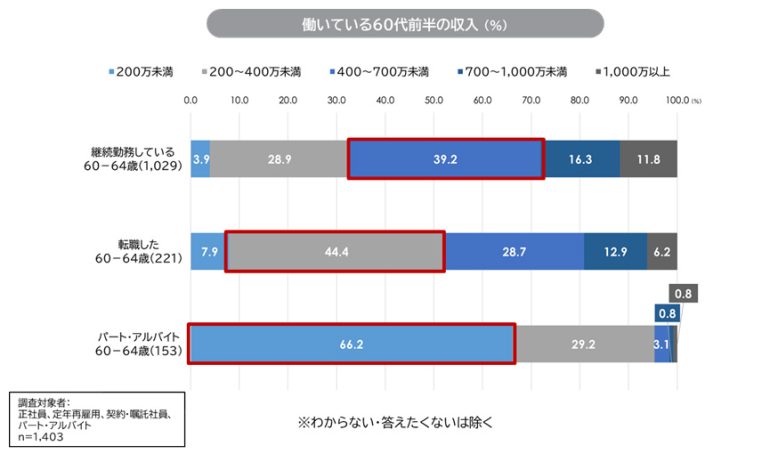

60代前半の収入は、継続勤務では「400~700万円未満」、転職は「200~400万円未満」、パート・アルバイトは「200万円未満」がボリュームゾーン。継続勤務者は、転職者よりも収入が高い傾向がある。

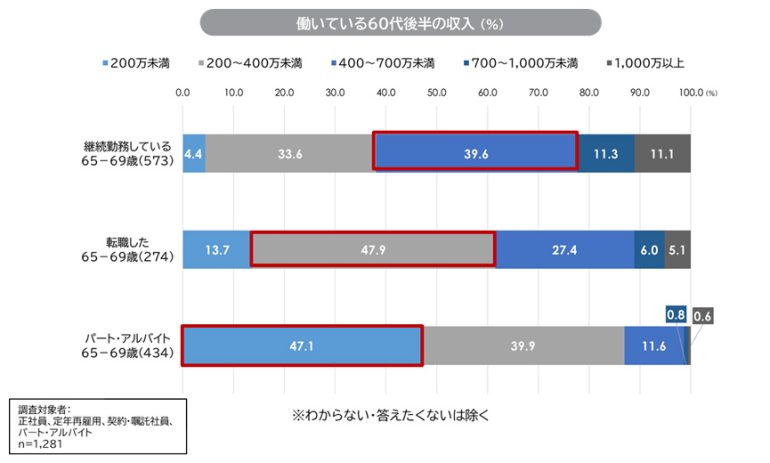

60代後半の収入は、継続勤務者「400~700万円未満」、転職者「200~400万円未満」、パート・アルバイト「200万円未満」と、ボリュームゾーンは60代前半と同様の結果に。継続勤務者・転職者ともに60代前半と比べて収入が大きく下がっているわけではなく、パート・アルバイトはむしろ高収入の人が増えている。

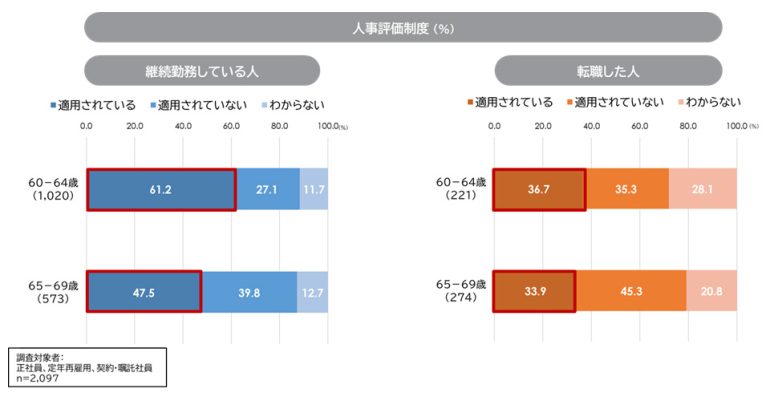

人事評価制度の適用率は、60代前半の継続勤務者でも約6割に過ぎず、60代後半では5割を下回る。転職者では60代前半・後半とも、人事評価制度が適用されている人は3分の1ほどに過ぎない。正社員等であっても、半数以上の人は人事評価制度が適用されていない。

・60代就業者のプロフィール

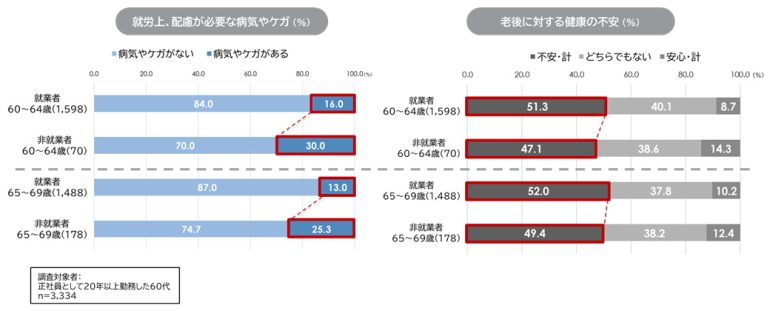

60代前半・後半とも、「就労するにあたって配慮が必要な病気やケガ(後遺症を含む)はない」が85%前後。非就業者は、「病気・ケガがある人」が就業者よりも10ポイント以上多く、健康状態の悪さが非就業に繋がっている。「自分の健康」に対する不安を持つ人は、60代前半・後半ともに約半数で、就業者のほうが数ポイント多い。健康不安軽減・解消のために働く人がいると思われる。

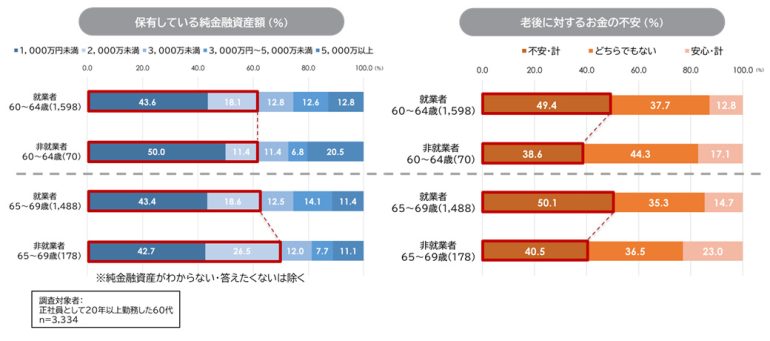

本人の純金融資産保有額が「2000万円未満」の人は、60代前半は就業者・非就業者ともに約6割。60代後半の就業者も変わらず約6割、非就業者では7割弱。就業者、非就業者で純金融資産保有額は大きく異なるわけではない。

また、「お金」に対する不安を持つ人は、60代前半・後半ともに、就業者のほうが10ポイント前後多い。お金の不安があるがゆえに、不安軽減・解消のために働く人がいると思われる。

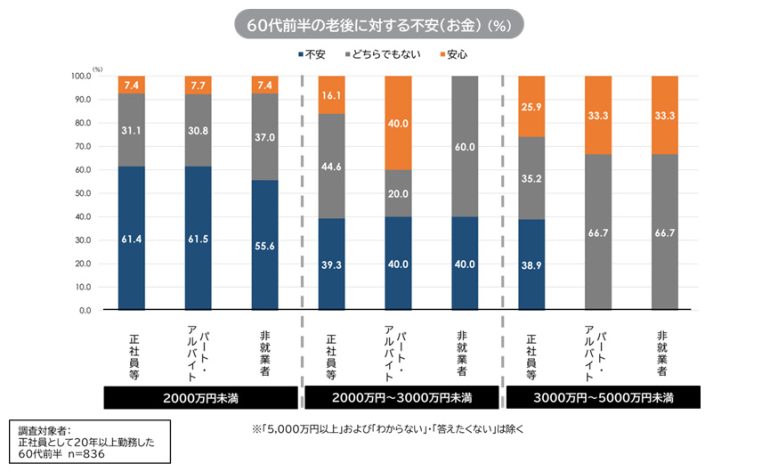

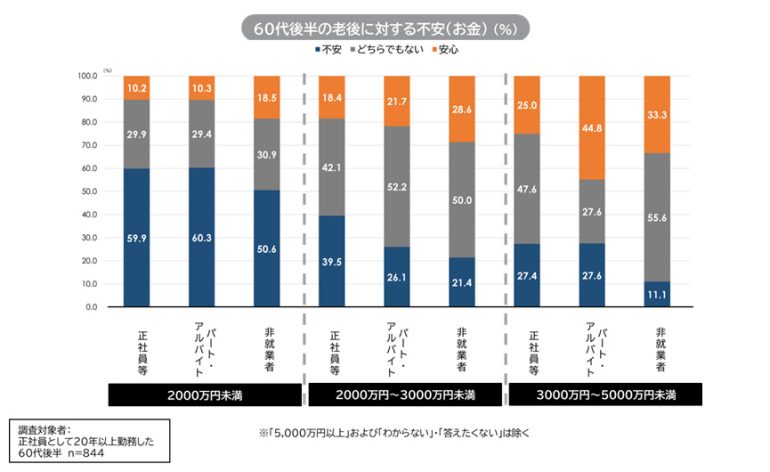

お金と老後に対する不安感を見ると、60代前半で純金融資産保有額「2000万円未満」は、「2000万円~3000万円未満」にくらべて「不安がある」人が約15~20ポイント前後増える。「3000万円~5000万円未満」では、パート・アルバイトと非就業者では「不安がある人」がいないが、正社員等※では「不安がある人」が約4割。正社員等よりもパート・アルバイト、さらには非就業者のほうが、お金と仕事の関係については楽観的。

※正社員等とは、正社員、定年再雇用、契約・嘱託社員として勤務する継続勤務者と転職者の合計

60代後半で純金融資産保有額「2000万円未満」は、「2000万円~3000万円未満」にくらべて「不安がある」人が約20~30ポイント前後増える。60代前半と異なり、60代後半では「3000万円~5000万円未満」であっても、正社員等とパート・アルバイトでは4分の1強、非就業者では約1割が「不安がある」と回答。60代前半以上に、60代後半は正社員よりもパート・アルバイト、さらには非就業者のほうが、お金と仕事の関係については楽観的である。

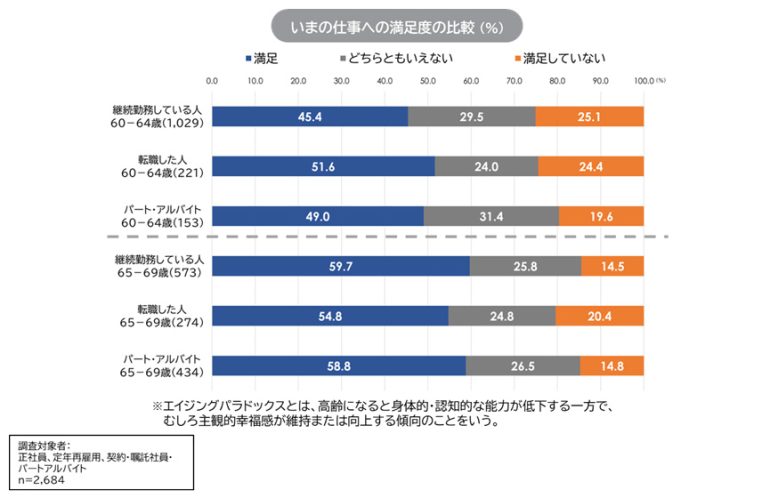

60代前半で5割前後、60代後半で5割強が今の仕事に満足している。継続勤務者、転職者、パート・アルバイトのいずれも60代前半よりも60代後半のほうが満足している人が多い。いわゆる「エイジングパラドックス※」のほか、不満足な人はリタイアしていくためとも考えられる。

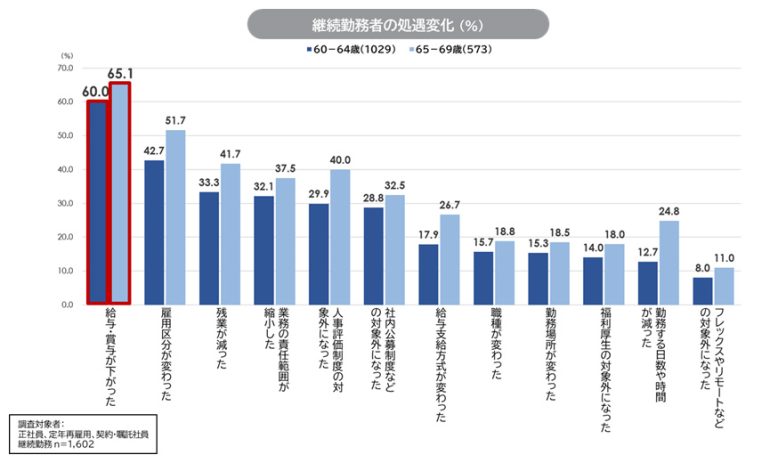

60代の処遇の変化を見ると、継続勤務者で「給与・賞与が下がった」人は60代前半で60.0%、60代後半で65.1%。裏返すと、60代前半の40%、60代後半の34.9%は給与・賞与が下がっていない。他の項目では、60代後半の「雇用区分が変わった」が51.7%と半数を超えているが、その他の項目はいずれも、60代前半・後半とも、処遇が変更された人は半数以下にとどまる。

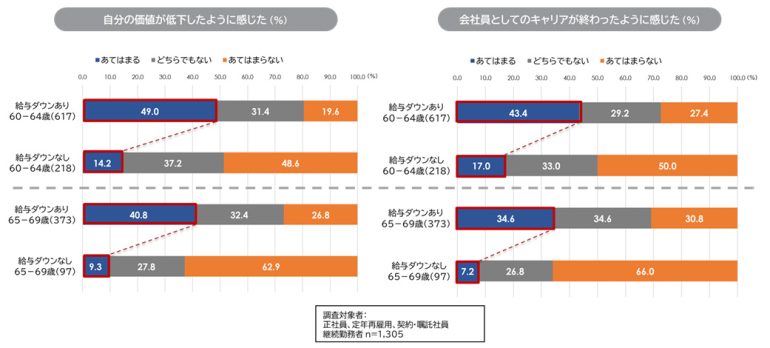

給与・賞与が下がった人のうち、「自分の価値が低下したように感じた」では、「あてはまる」が60代前半では約半数、60代後半でも約4割。「会社員としてのキャリアが終わったように感じた」でも、同様の傾向があり、60代前半で4割超と最大割合を占め。60代後半で3割超。給与ダウンしていない人の数倍であり、給与ダウンの有無で自分の価値やキャリアの認識が大きく異なる。

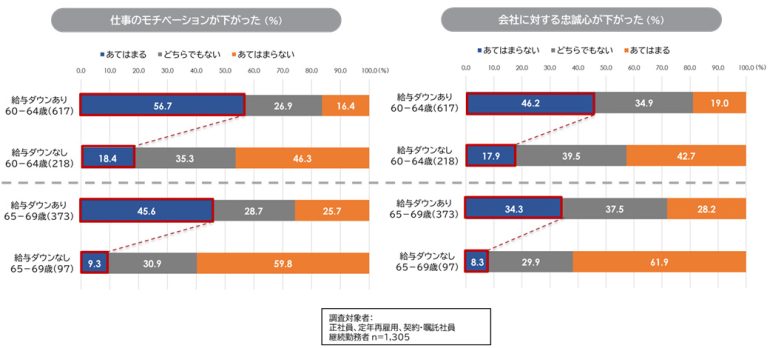

また、給与・賞与が下がった人のうち、 「仕事のモチベーションが下がった」では、60代前半が5割超、60代後半で4割超。「会社に対する忠誠心が下がった」では、60代前半が4割超、60代後半で3割超。前述の「自分の価値低下」「キャリアが終わった」と同じく、給与ダウンしていない人の数倍であり、給与ダウンの有無でモチベーションと忠誠心が大きく異なる。

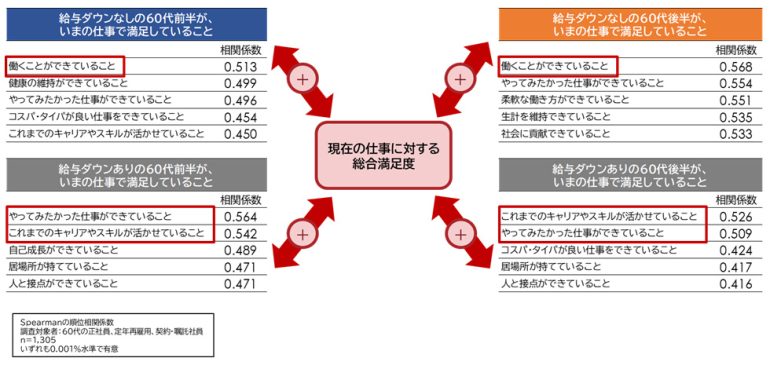

給与ダウンの有無別に、現在の仕事に対する個別の満足度(17項目)と総合満足度の相関関係を見てみると、60代前半・後半とも、「給与ダウンなし」の人は「働くことができていること」と総合満足度との相関が高いのに対し、「給与ダウンあり」の人は「やってみたかった仕事ができていること」「これまでのキャリアやスキルが活かせていること」と仕事内容と総合満足度との相関が高い。「給与ダウンあり」の人は金銭処遇以外に満足を見出している。

※相関係数は、総合満足度と個別満足度の関連度を示す(関連度が1.0に近いほど、個別満足度が本人の満足度に重要であることを表す)

・職場の期待と本人の役割認識

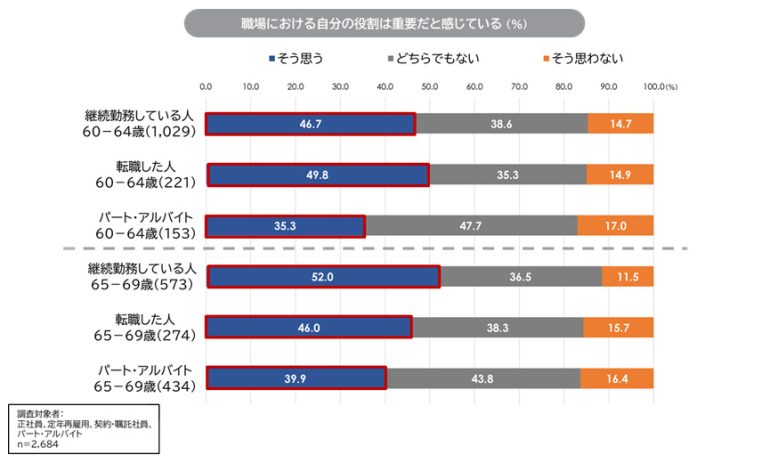

「自分の役割を重要だと感じている」人は、継続勤務者の60代前半では5割弱。転職者は60代前半・後半とも5割弱で、半数を下回る。パート・アルバイトでは、60代前半・後半とも、4割弱にとどまる。

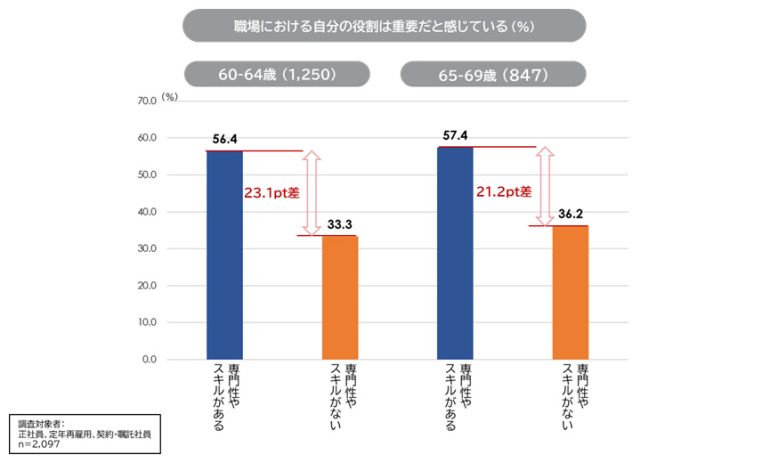

専門性やスキルの有無によって、職場における自分の役割が重要だと感じるか否かに大きな差がある。一方で、専門性やスキルがあっても、自分の役割を重要だと感じる人は6割未満にとどまる。

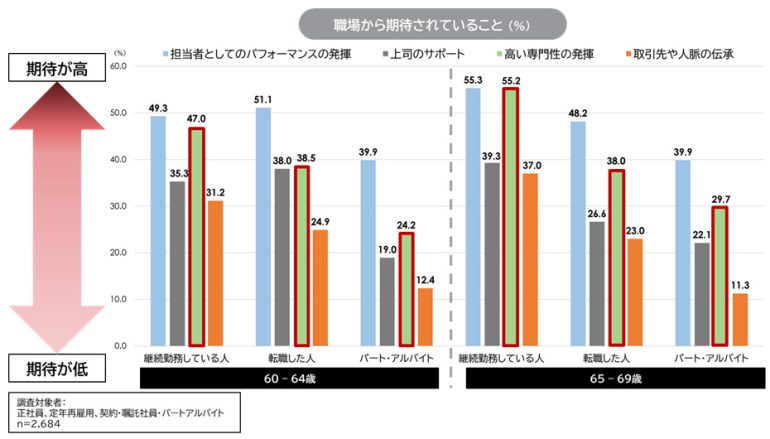

職場から期待されていると考えている役割として、「担当者としてのパフォーマンス発揮」「高い専門性発揮」を挙げる継続勤務者が多いが、5割前後にとどまる。「上司のサポート」「人脈の伝承」は4割未満であり、いずれの項目についても、職場から期待されているとの認識は低い。転職者は「専門性発揮」の期待認識が継続勤務者より低い傾向にある。パート・アルバイトは全項目とも低めである。

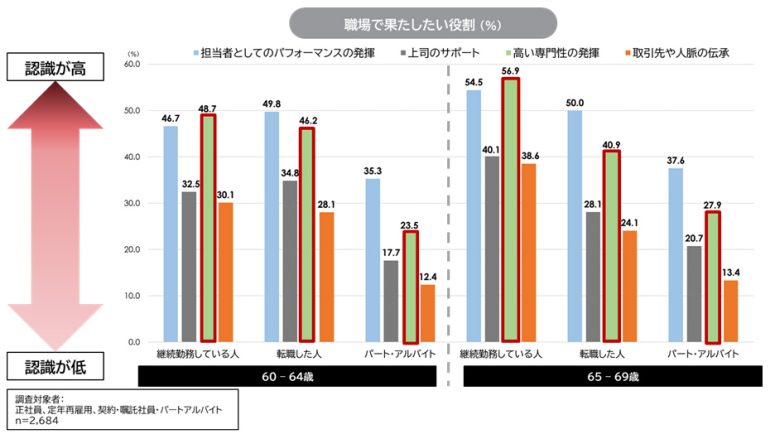

本人が果たしたい役割も、職場から期待されていると考える役割と同じく、「担当者としてのパフォーマンス発揮」「高い専門性発揮」を挙げる継続勤務者が多いが、5割前後にとどまる。いずれの項目についても、役割認識は低い。60代前半の転職者は、継続勤務者とほぼ同じ傾向。パート・アルバイトは全項目とも低めである。

【調査概要】

関連情報

https://rc.persol-group.co.jp/

構成/立原尚子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE