働き方やキャリアに対する考え方・志向は人によってさまざまだ。昨今は若者の「管理職離れ」が進んでいるとも言われているが、では年代別で見た場合、どのような仕事観・キャリア観の違いが浮き彫りになるのだろうか?

フリーランスプロ人材マッチングのITプロパートナーズを運営するHajimariはこのほど、20〜50代の会社員700名(管理職150名、非管理職550名)を対象に「管理職に関する意識調査」を実施し、その結果を発表した。

「褒めて伸ばす、でもプライベートは干渉しない」が令和の理想的なマネジメント像

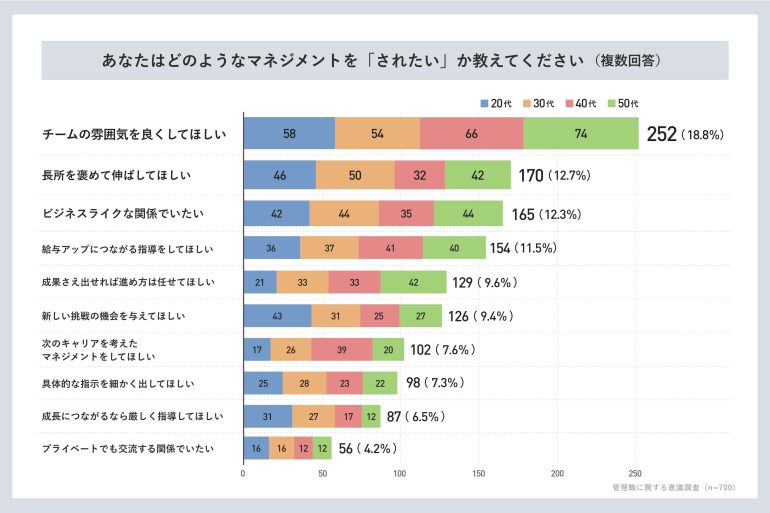

700名のビジネスパーソンに、どのようなマネジメントを希望するかを聞いたところ、令和型マネジメントの方向性が見えてきた。

全世代において「チームの雰囲気を良くすること」が最重視され、「長所を褒めて伸ばす」指導を求める声は、「厳しい指導」を望む声の倍以上に上った。

メンバーと競争して出世を目指す価値観は全世代で薄まっており、調和やバランスを重視する人が増えていることがうかがえる。また、プライベートでの交流よりもビジネスライクな関係を望む傾向が強いことも「令和型マネジメント」の特徴だといえる。

マネジメントスキルは、指導・管理能力から、育成やコミュニケーション力に移り変わっていることが見て取れる。

全世代で「プライベート重視」と「収入アップ」の志向が顕著に

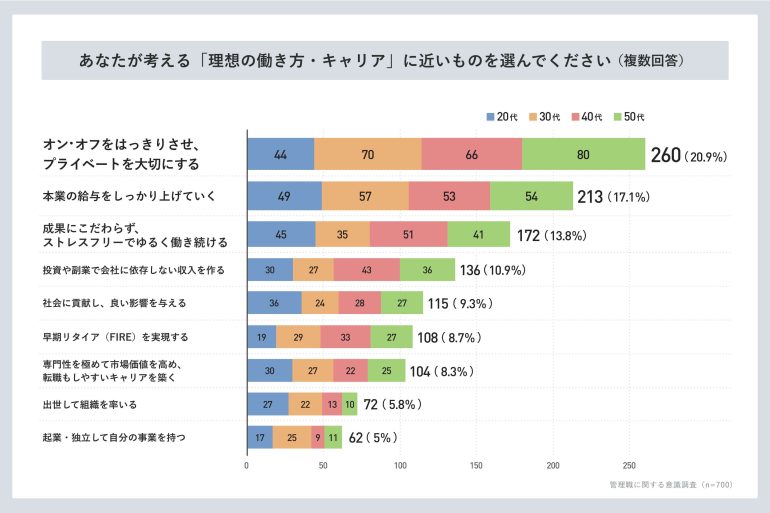

理想の働き方としては「オン・オフをはっきりさせ、プライベートを大切にする」が260人で最多となり、以下「本業の給与をしっかり上げていく」が213人、「成果にこだわらず、ストレスフリーでゆるく働き続ける」が172人と続いた。

一方で、「出世して組織を率いる」という回答は72人にとどまり、かつての出世競争や、肩書きを重んじる働き方は、多くの人々にとって魅力が薄れていることが浮き彫りとなった。

特筆すべきは、ワークライフバランスを重視しながらも、「本業の給与をしっかり上げていく」(213人)、「投資や副業で会社に依存しない収入を作る」(136人)という収入にまつわる回答も多かった点だ。賃金の上がりにくい社会状況の中で、働く時間を確保しながらも、収入をしっかり得たいという現実的な志向が広がっている。

終身雇用や年功序列が過去のものとなりつつある今、会社への依存度を下げるキャリア戦略や、多様な収入源を模索する姿勢が強まっている。

世代間の違いはほとんど見られず、40〜50代においても、「出世して組織を率いる」を理想とする回答者はわずか23人にとどまった。

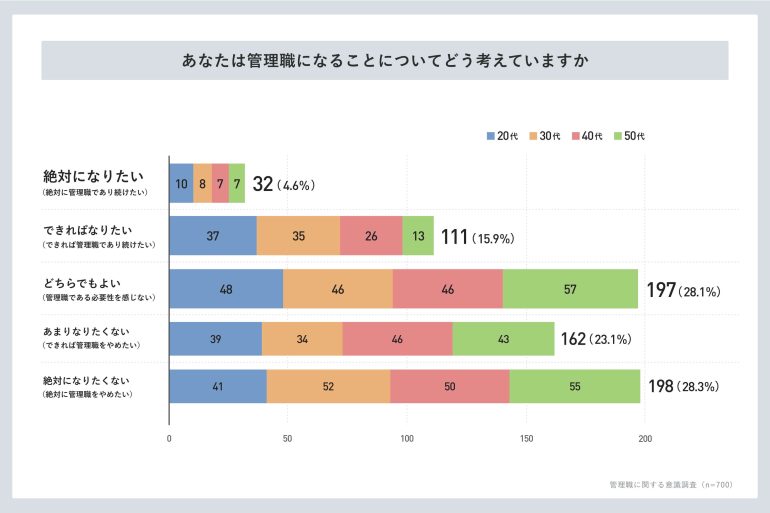

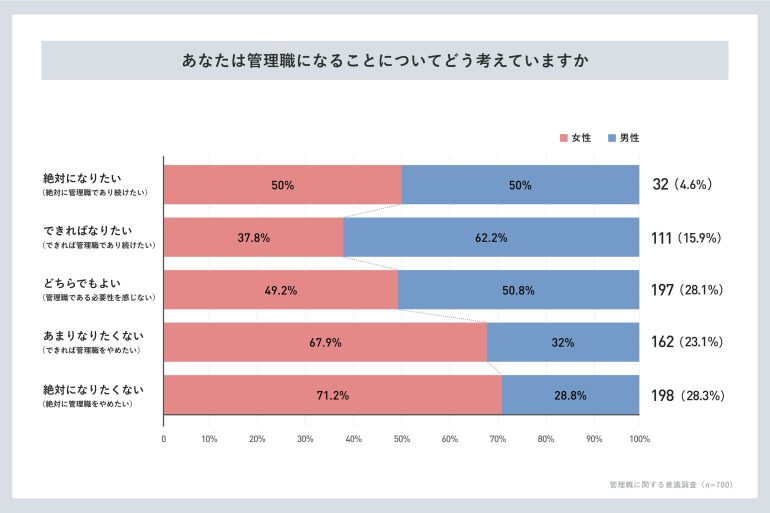

半数以上が管理職拒否。世代問わず管理職離れが明らかに

管理職になることに否定的な意見をもつ人は、約51%にのぼり、ビジネスパーソンの管理職離れが改めて明らかになった。世代による違いはほとんど見られず、若手からベテランまで、管理職を避ける人が多いことが判明している。

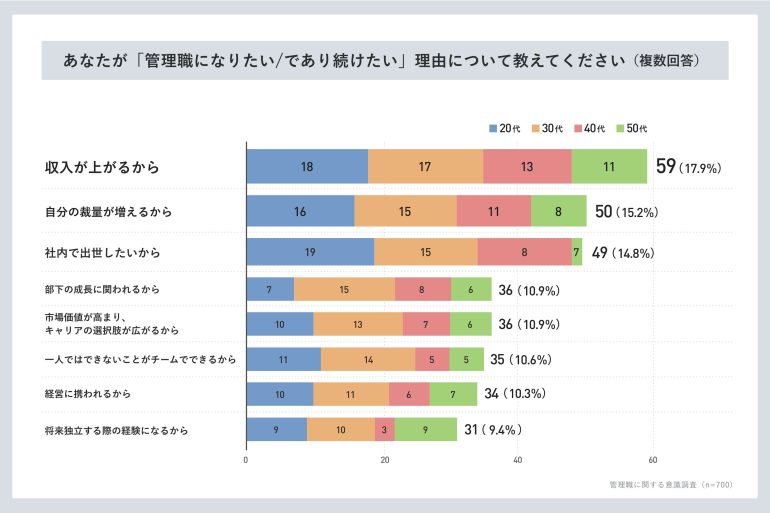

管理職になりたい理由は「収入が上がる」から。地位や権限より時間や収入

管理職を志向する人(※1)のみに、理由を聞いたところ、「収入が上がるから」がトップとなり、「社内で出世したい」「自分の裁量が高まる」よりも多い回答数となった。管理職になりたい理由は、権威ややりがいよりも、収入の増加がメインの動機となっている。

※1(絶対に管理職になりたい/でいたい・できれば管理職になりたい/でい続けたい)

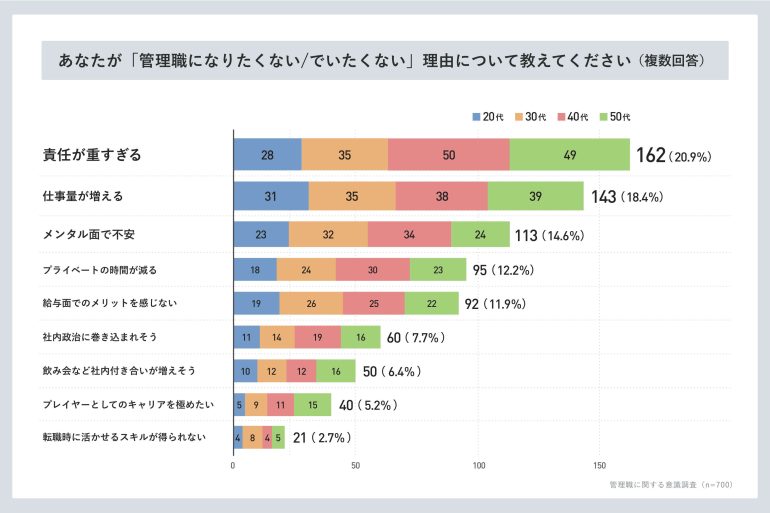

管理職になりたくない理由は、責任や負担に見合う待遇が期待できないから

一方で、管理職を望まない人(※2)の理由としては、「責任が重すぎる」「仕事量が増える」が上位を占め、「プライベートの時間が減る」「メンタル面での不安」と続いた。また、「給与面でのメリットを感じない」という回答が92人にのぼっており、管理職としての責任や負担に見合う待遇が期待できない職場が多いと推察される。

令和のビジネスパーソンは、社内での地位や権限よりも、収入や時間といった個人の生活の質を重視する傾向が強いことがわかる。

※2(絶対になりたくない/やめたい・あまりなりたくない/できればやめたい)

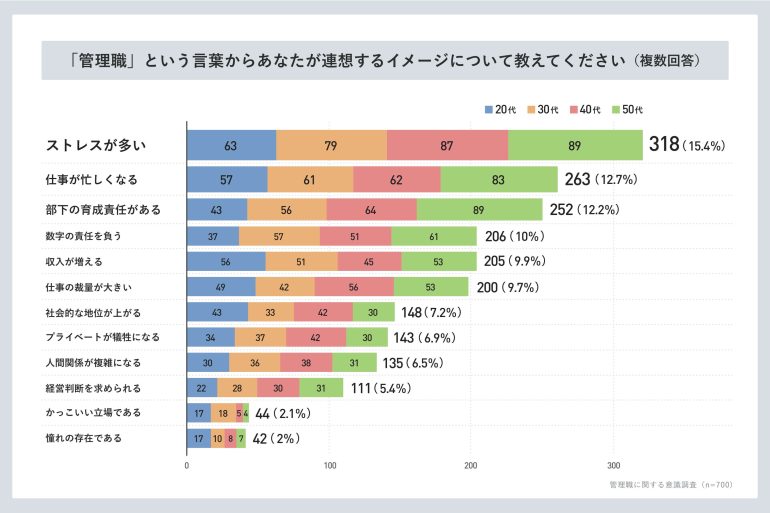

「管理職」のイメージは「ストレス」「忙しい」とネガティブ

管理職に対するイメージを尋ねた結果、「憧れ」や「かっこいい」といったポジティブな意見は少数派で、「ストレスが多い」(318人)「仕事が忙しくなる」(263人)といったネガティブな回答が上位を占めた。

「部下の育成責任がある」(252人)という回答も多く、特に40代以降では責任感や業務負担への意識が顕著に高まっている。また、「収入が増える」や「社会的な地位が上がる」といった管理職の利点は一定の支持を得ているものの、ネガティブイメージを上回ることはなかった。

若い世代では一部に管理職への興味が見られるものの、年齢が上がるにつれて管理職の現実的な負担や責任が強く意識される傾向が明らかになった。

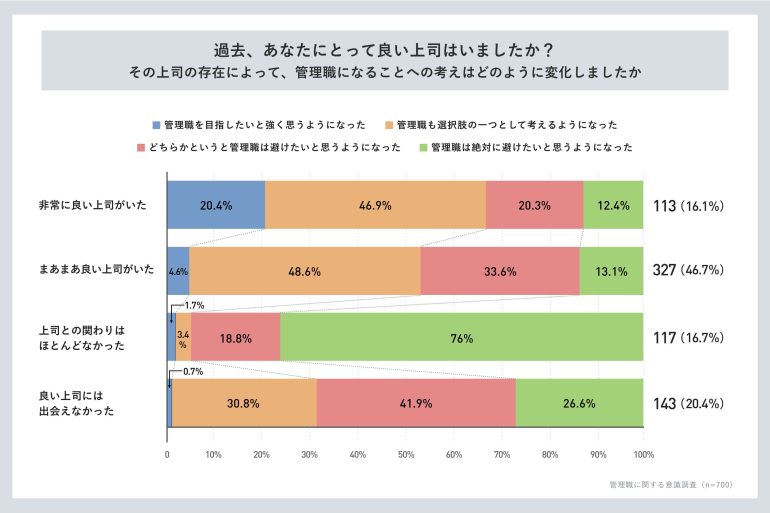

上司との出会いが管理職志向を大きく左右。良い上司がいたほうが管理職を目指す

「非常に良い上司がいた」と感じている層(113人)では、約67%(76人)が管理職を選択肢として考えるか、積極的に目指したいと回答。良い上司との出会いが、次世代のマネジメント人材育成の鍵を握っている可能性が見て取れた。

一方で「上司との関わりがほとんどなかった」層の約76%が「管理職は絶対に避けたい」と最も否定的な回答を選択している。上司というロールモデルにそもそも関わりもしなかった場合、管理職に消極的を超えて拒否感まで感じる傾向にあることがわかった。

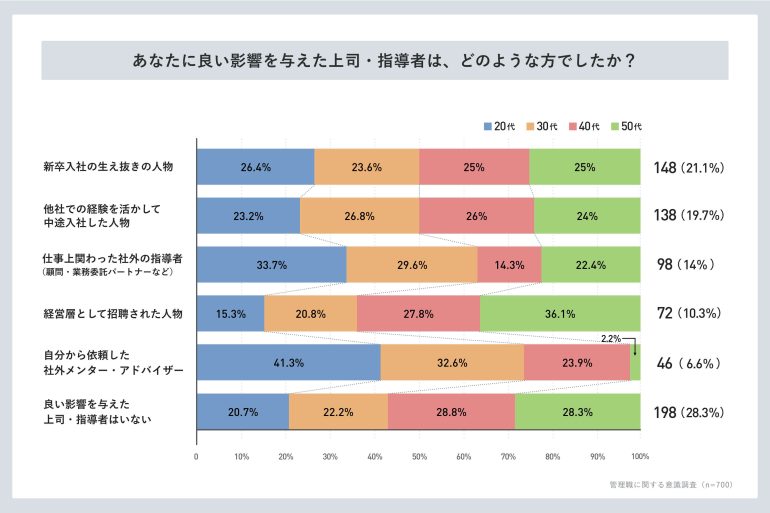

良い影響を与えられるマネジメント人材の育成が急務

良い影響を与えた上司・指導者の属性を聞いたところ、新卒生え抜きの人物の割合は約21%に過ぎず、半数以上が自社外を経験した人の存在を挙げている。顧問や業務委託パートナーなどの社外人材を挙げる人も98人と一定数いることから、多様な経歴を持つ上司から良い影響を受けている実態が明らかになった。

また、「いない」と答えた人が約28%と圧倒的最多の回答となったことから、良いマネジメントができる人材や、その育成体制の不足を示唆している。

女性の約6割が管理職望まず

管理職志向には、男女で大きく差があることもわかった。女性の約61%が「管理職になりたくない」と回答しており、男性の約37%と比べて顕著だ。

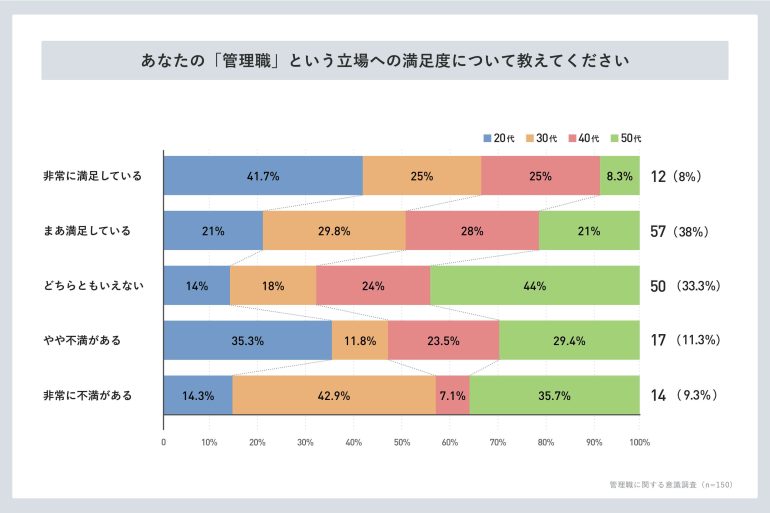

管理職経験者の満足度実態「満足」が「不満」を上回る

男女問わず管理職150名を対象に「管理職という立場への満足度」について調査したところ、「非常に満足している」と「まあ満足している」が69人となり、全体の約半数を占める結果となった。「どちらともいえない」と答えた50人を合わせると、約8割の管理職が一定の納得感や現状維持の意識を持っていることがわかる。

加えて現役の女性管理職で管理職満足度に関して「非常に不満」「やや不満」と答えた人は27%にとどまり、72%はポジティブな評価をしている。

一方で、「非常に不満がある」と「やや不満がある」と答えた人も31人存在し、管理職としての役割や責任に対する負担感が一部で見られた。

■Hajimari 執行役員 CHRO・有賀誠氏のコメント

本調査から、令和型マネジメントを担う人材育成のための3つのカギが見えてきました。

まず1点目は、管理職の意識構造の変化です。ビジネスパーソンの約5割が管理職を避けたいと回答しながらも、実際の管理職の約8割が現状に満足していることから、管理職イメージと実態のギャップを埋めることが、管理職育成の重要な要素となりそうです。

2点目は、新しいマネジメントスタイルの台頭です。「チームの雰囲気を良くする」というコミュニケーション重視の姿勢が全世代で支持を集め、従来型の指示命令や成果主義的なマネジメントからの転換が進んでいます。

プライベートと仕事の境界を明確にしながら、チーム全体の調和を重視する新しいリーダーシップのあり方が求められています。

厳しく指導する「監督」タイプのマネジメントは嫌われるようになり、チームを明るく励ますキャプテンタイプの管理職が成功を収める時代となっています。

ただしこれは、あくまで部下側の視点に基づくものであり、マネジメントの本質である成果達成の側面を軽視するわけにはいきません。チーム環境と成果を両立させる必要がある中で、マネジメントの難易度はますます上がっていると言えるでしょう。

そして3点目は、組織における上司との関係の重要性です。「良い上司との出会い」が管理職志向に大きな影響を与えるという結果は、次世代リーダーの育成において、質の高いマネジメント経験の提供が極めて重要であることを示唆しています。

<株式会社Hajimari 執行役員 CHRO 有賀 誠氏>

1981年、北海道大学法学部卒。1993年、ミシガン大学経営大学院(MBA)卒。 三菱自動車常務執行役員人事本部長、ユニクロ執行役員、エディー・バウアー・ジャパン代表取締役、日本IBM人事部門理事、日本ヒューレット・パッカード取締役執行役員人事統括本部長、ミスミグループ本社グループ統括執行役員人材開発センター長、日本M&Aセンター取締役人材本部長などを歴任。 世代を越えての学びの場「有賀塾」、経営目線を持つ人事リーダーの育成を目的とした「CHRO養成塾」等を主催。2020年日本HR Award 受賞。2024年11月より株式会社Hajimari執行役員 CHROに就任。

<調査概要>

調査概要:管理職に関する実態調査

調査方法:インターネット調査(QIQUMOを利用)

調査時期:2024年12月

有効回答:ビジネスパーソン700名

年齢:20代から50代まで、各世代150名ずつ

属性:メンバーマネジメントを伴う管理職150名、それ以外の会社員550名

出典元:ITプロパートナーズ

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE