パーソル総合研究所は、「はたらく人の休憩に関する定量調査」を実施し、その結果を発表した。

休憩時間が長い人、休めている実感がある人は、労働生産性にポジティブな影響あり!

働き方改革や健康経営の推進が重要視されるなか、従業員の休憩の質が心身の健康や労働生産性に与える影響が注目されている。しかし、業務の効率化や職場文化などの影響で、十分(適切)な休憩が取れていないケースも多く見られる。

そこで同社は、正規雇用就業者を対象に、休憩の実態と課題を明らかにし、効果的な休憩の取り方を検討するための基礎資料になることを目的に「はたらく人の休憩に関する定量調査」を実施した。なお、同調査の“休憩”に関する定義は、法律で定められた、労働から離れることができる時間を指す。

【調査結果】

・休憩の実態

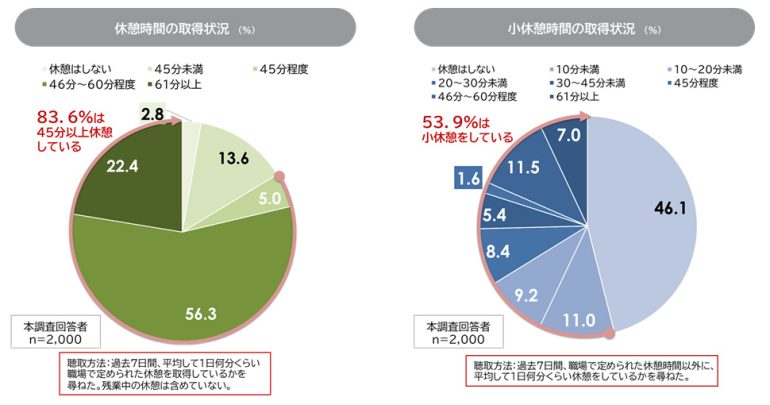

まず、休憩時間の現状について尋ねると、職場で定められた休憩時間のうち45分以上休憩している人は83.6%。内訳は「46分~60分程度(56.3%)」が最も多く、次いで「61分以上(22.4%)」であった。また、職場で定められた休憩以外を“小休憩”として聴取したところ、小休憩をしている人は53.9%であった。

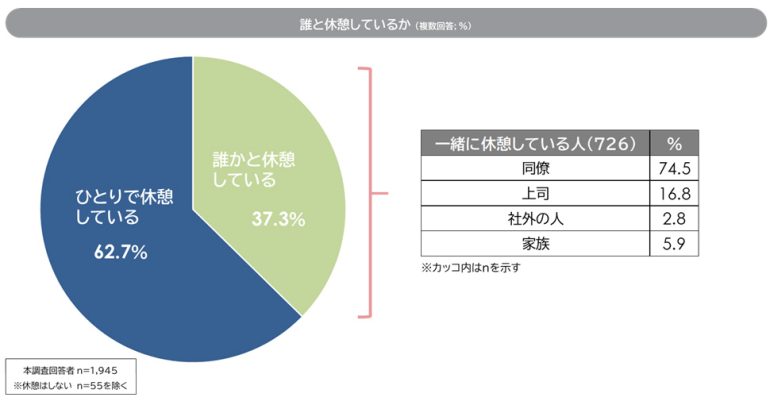

次に、誰と休憩しているか質問したところ、「誰かと休憩をしている(37.3%)」「ひとりで休憩している(62.7%)」という結果になった。

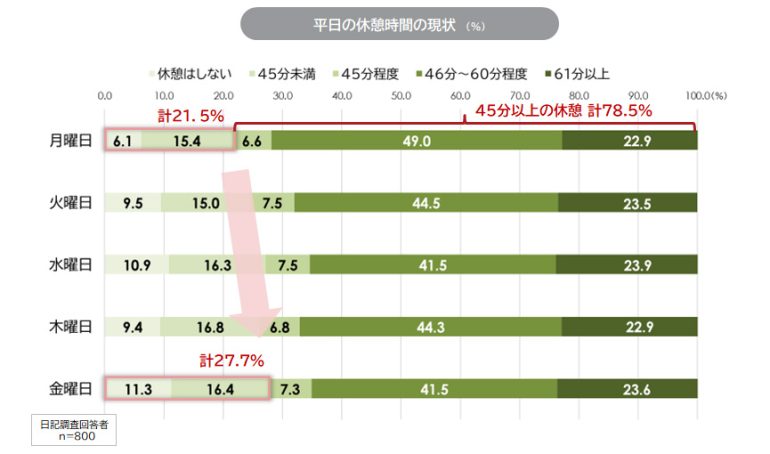

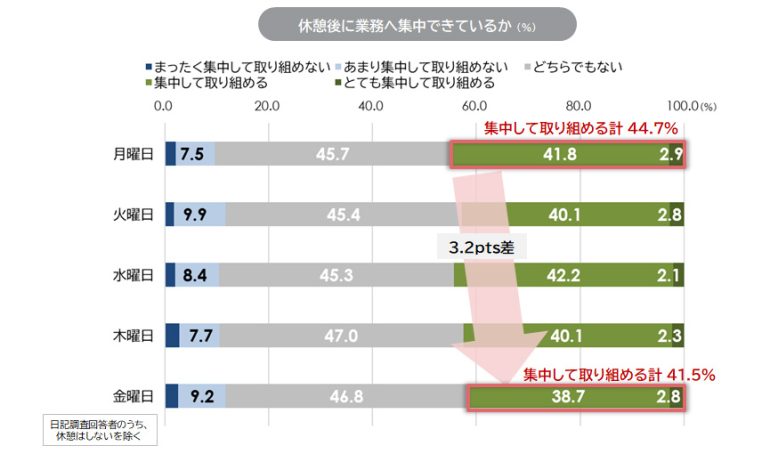

さらに、平日の休憩時間の現状について調査したところ、月曜に最も長い休憩時間を取得している人が多く(78.5%)、金曜日に向けて休憩時間が短くなる人が多い傾向が見られた。また、休憩後に業務へ集中して取り組めている割合が最も高いのは「月曜日(計44.7%)」で、最も低いのは「金曜日(計41.5%)」となった。

・休憩の実感と業務への影響

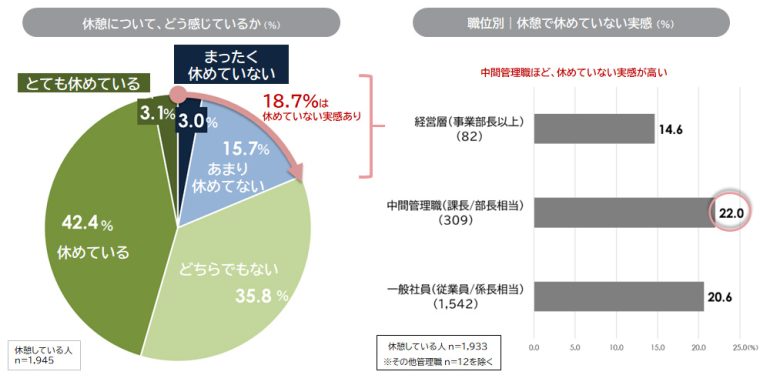

「休憩について、どう感じているか」という質問では、「あまり休めていない(15.7%)」「まったく休めてない(3.0%)」となり、計18.7%が休憩で休めていない実感があることが判明。職位別では、中間管理職ほど、休めていない実感が高いことがわかった。

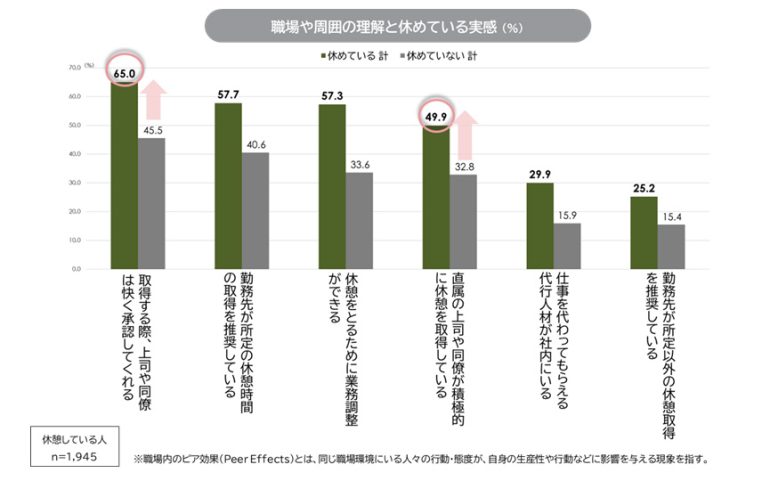

また、休憩で休めている実感のある人は、「取得する際に、上司や同僚は快く承認してくれる(65.0%)」、「直属の上司や同僚が積極的に休憩を取得している(49.9%)」といった職場のピア効果(※)が見られた。

※ 同じ職場環境にいる人々の行動や態度が、自身の生産性、行動、さらには仕事への取り組み方や満足度に影響を与える現象を指す。

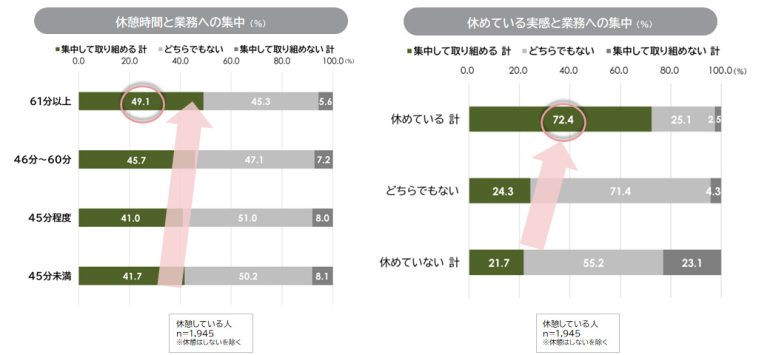

さらに、休憩時間と業務への集中に関して調査したところ、休憩時間が長い人、休めている実感がある人ほど、「休憩後の業務に対して集中して取り組める」割合が高いという結果となった。

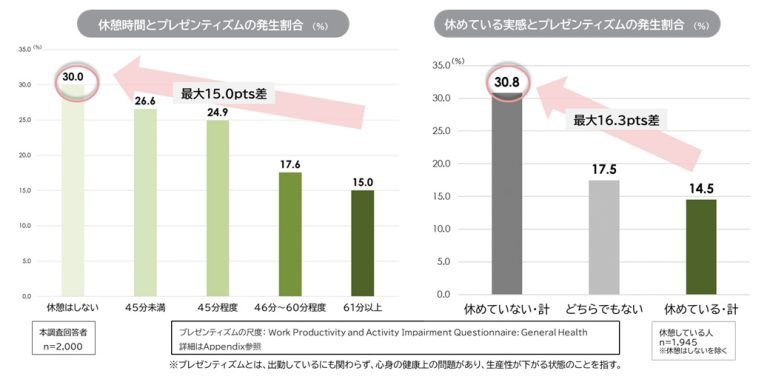

続いて、休憩時間とプレゼンティズム(※)の発生割合を確認したところ、休憩時間が長い人、休めている実感がある人はプレゼンティズムの発生割合が低くなり、労働生産性にポジティブな影響が確認された。逆に、休憩しない人や休めていない実感がある人では、プレゼンティズムの発生割合が高くなった。

※ 出勤しているにもかかわらず、心身の健康上の問題があり、生産性が下がる状態のことを指す。

・休憩の過ごし方と効果

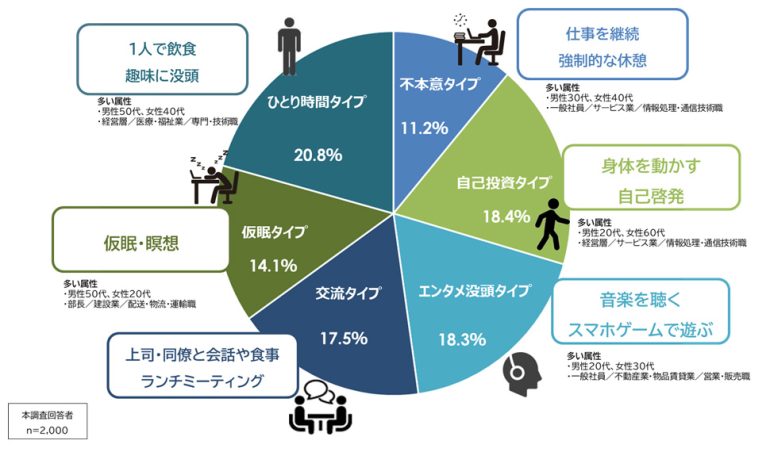

休憩の過ごし方の特徴について、階層的クラスター分析(データを類似性に基づいて階層構造で分析して、グループを作る分析手法)を用いて分類した結果、不本意タイプ、自己投資タイプ、エンタメ没頭タイプ、交流タイプ、仮眠タイプ、ひとり時間タイプの6つに分類された。

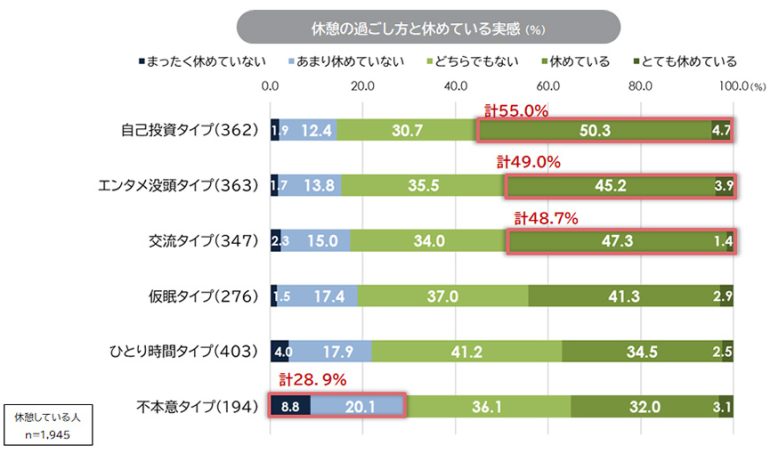

休めている実感の割合が高かったのは、「自己投資タイプ(計55.0%)」、「エンタメ没頭タイプ(計49.0%)」、「交流タイプ(計48.7%)」の順であった。一方で、休めていない実感の割合が高かったのは「不本意タイプ(計28.9%)」であった。

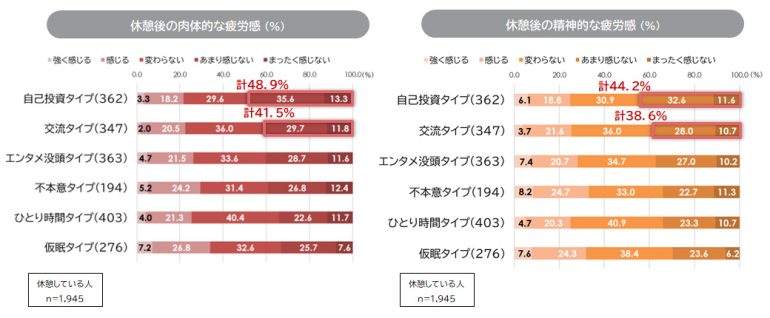

休憩後の肉体的な疲労感を感じない割合は「自己投資タイプ(計48.9%)」、次いで「交流タイプ(計41.5%)」が高かった。また、休憩後の精神的疲労感を感じない割合は「自己投資タイプ(計44.2%)」、次いで「交流タイプ(計38.6%)」が高かった。

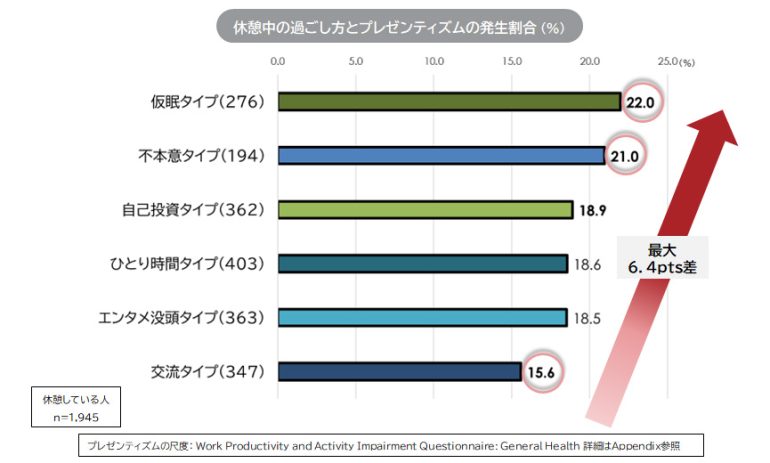

休憩の過ごし方とプレゼンティズムの発生割合において、最も高かったのは「仮眠タイプ(22.0%)」、次いで「不本意タイプ(21.0%)」であった。一方で、最も低かったのは「交流タイプ(15.6%)」であった。

【分析コメント(パーソナル研究所 研究員 田村元樹氏)】

現在の労働環境では業務効率を求められる一方で、休憩の質が業務パフォーマンスに与える影響が見過ごされがちである。本調査により、適切な休憩が従業員の心身の不調予防と業務パフォーマンスの向上に必要であることが明らかになった。この結果を基に、改善に向けた3つの提案をする。

提案1:休めている実感向上のために、職場文化を見直す

休めていると実感できることが、業務パフォーマンスを高める要素だと捉えることが必要だ。休めている実感がある人は「取得する際、上司や同僚は快く承認してくれる(65.0%)」といった、職場内でのピア効果も確認できた。上司や同僚も、休憩を進んで取得する習慣・文化の醸成が重要である。

提案2:休憩空間の工夫と休憩しやすい居場所の整備

「交流する休憩」や「エンタメに没頭する休憩」など、自身にとって最適な休憩スタイルを選べることが必要だ。また、共用エリアや個人がリラックスできるスペースを整備することにより「交流する休憩」、「自己投資する休憩」がしやすくなるだろう。従業員が自然と休憩の質を高められる休憩の居場所を整備すべきではないか。

提案3:週末にかけて、休憩の変化に要注意

週末に向かい、休憩時間が短くなっていくことに注意が必要だ。休憩の過ごし方が変化することも関係しているだろう。週末ほど、休憩後の集中力が回復しない傾向にあったため、意識的に休む必要がある。

物理的な環境整備だけでなく、業務効率を損なわない範囲で休憩を取り入れられる職場文化の醸成が鍵となる。休憩環境の整備と職場内でのピア効果によって、従業員の心身の不調予防と業務パフォーマンスの向上に寄与する休憩が普及していくことを期待したい。

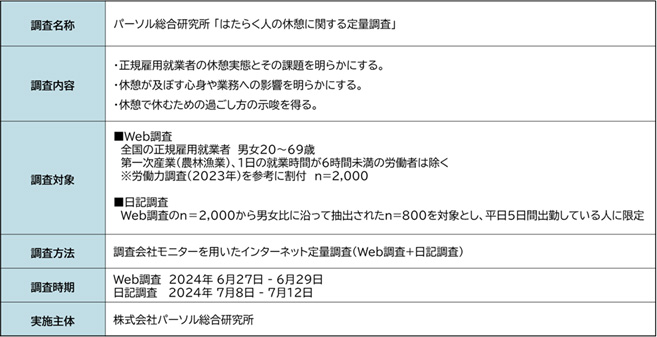

【調査概要】

関連情報

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/break.html

構成/立原尚子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE