教科書やノートでおなじみの「B5サイズ」。実はその大きさや特徴については意外と知られていません。本記事では、B5サイズの寸法やメリット、適した用途、さらに封筒の選び方まで詳しく解説します。

目次

用紙規格のひとつであるB5サイズは、日本人であれば誰もが日常的に使用しているサイズだ。たとえば教科書やノート、雑誌、販促物などで使われている。

しかし、その具体的な大きさや特徴、成り立ちなどについては意外と知られていない。本記事では、B5サイズの寸法や表記の意味、メリット、制定の背景、対応する封筒規格などについて解説していく。

B5サイズの寸法(cm)とは

まず、寸法などB5サイズの基本的な情報について解説する。

■縦・横のB5サイズの寸法まとめ

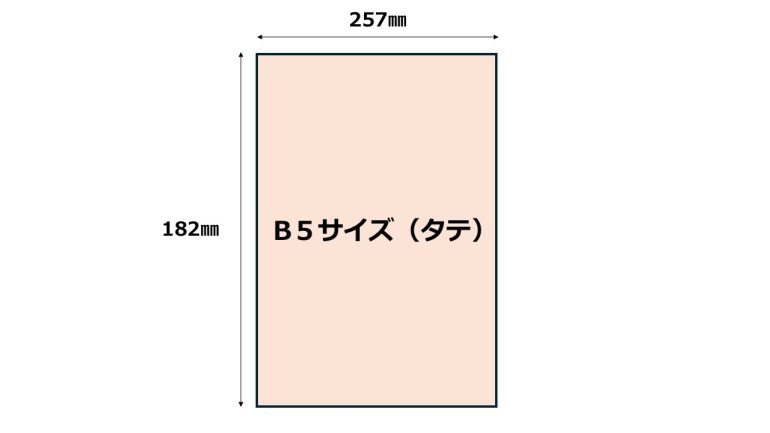

B5サイズの寸法は次の通りである。

[B5サイズの寸法]

・センチメートル表記:18.2cm×25.7cm

・ミリメートル表記:182mm×257mm

・インチ表記:約7.17inch×10.12inch

最もポピュラーなサイズはA4であるが、B5サイズはA4サイズをひと回り小さくしたサイズだ。A4サイズは21cm×29.7cmであるため、A4サイズをおよそ短辺3cm、長辺4cm縮小したものがB5サイズである。

ちなみに、縦横比率、対角線長さ、面積は次のとおりである。

[B5サイズの詳細]

・縦横比率:1:√2

・対角線長さ:約31.49cm(約314.9mm)

・面積:467.74cm²(46,774mm²)

なお、厚さに関する規定はない。

■B5の表記の意味

なぜ「B5」と表記するのか、疑問に思われている方もいるだろう。

まず「B5」の「B」は規格の種類を表しており、具体的にはJIS(日本産業規格:Japanese Industrial Standards)で定められたB判の一種であることを表している。

そして「B」の後に続く「5」などの数字は種類を表している。面積が1.5㎡、縦横比が1:√2となるサイズ(103cm×145.6cm)をB0と定義し、B0を半分に分割したものがB1、さらにB1を半分に分割したものがB2、といったようにB10まで規格化されている。

つまり、「B5」はB判の基準となるB0というサイズを、5回分割したサイズということである。

なお、何回分割しても縦横比は「1:√2」で変わらない。これは白銀比と呼ばれる比率で、黄金比と同様、人間が自然と美しく感じる比率と言われている。

■B5サイズのメリット

B5サイズは、最もポピュラーなA4サイズと並び広く使用されているが、コンパクトである分、次のようなメリットがある。

・場所をとらない

・手にとって読みやすい

・持ち運びしやすい

・収納しやすい

・印刷や運送のコストが比較的安価

もちろん、コンパクトである半面、情報量が制限される、図表の視認性が下がる、といったデメリットもある。

A4・B5サイズの違い

ここまででB5サイズの基本的な情報について解説してきた。ここではA判とB判の違いについて解説し、その上で、一般的に広く使用されているA4サイズとB5サイズの違いについて解説する。

■A判とB判の意味と違い

日本の用紙規格には、主にA判とB判の2種類がある。これらはともにJISにより規定されており、A判については世界共通のISO(国際標準規格:International Standard)にも準拠している。

先に解説した通り、B判は面積が1.5㎡、縦横比が1:√2となるサイズを基準とした規格である。これに対し、A判は面積が1㎡、縦横比が1:√2となるサイズ(84.1cm×118.9cm)を基準とした規格である。基準となるサイズをA0と定義し、A0を半分に分割したものがA1、さらにA1を半分に分割したものがA2、といったようにA10まで規格化されている。

■A判とB判の制定の背景

A判とB判という用紙規格が制定されたのは1929年のことである。日本では当時、主に書籍で使用されていた「菊判(きくばん)」や「四六判(しろくばん)」といった日本独自のサイズが広く浸透しており、これらをもとに用紙サイズの規格化が進められた。

[菊判]

・明治時代にアメリカから輸入された紙のサイズ

・もともとは新聞用紙のみに使用する予定だったが、使い勝手のよいサイズであることから他の用途にも使用されるようになった

・原紙サイズは63.6cm×93.9cmであるが、書籍を製本した際のサイズである15cm×22cmを菊判のサイズとするケースもある

・名前の由来には、「新聞の『聞』が『きく』と読めるから」という説と「輸入時に商標として使われていた花が菊に似ていたから」という説がある

[四六判]

・明治時代にイギリスから輸入されたクラウン判が基になっている

・クラウン判の原紙サイズは78.8cm×109.1cmで、これを四六判の原紙サイズとするケースもあるが、書籍を製本した際のサイズである約12.7cm×18.8cmを四六判のサイズとするケースもある

・名前の由来は、書籍を製本した際のサイズがほぼ4寸×6寸なることからきている

当時、規格化の際に重視されたのは世界基準である。菊判がISOのA5に近いサイズであったことから、ISOのA判がそのまま日本の用紙規格として採用された。一方、四六判についてはISOに対応する規格が存在せず、そこで用意したのがA判の縦横比をそのままに面積を1.5倍にしたサイズである。このサイズがあると四六判を用いた印刷物を作成しやすくなるため、これが日本独自のB判規格として制定された。

■A版の種類とB版の種類

A0からA10のサイズ、およびB0からB10のサイズは次の通りである。

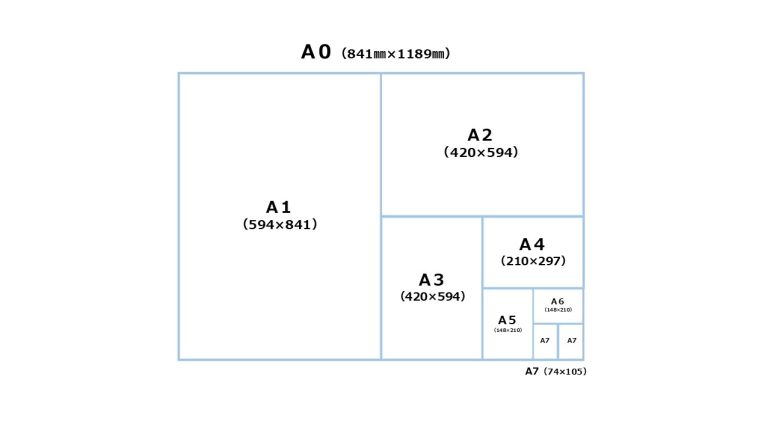

[A判規格のサイズ]

A0サイズ:84.1cm×118.9cm

A1サイズ:59.4cm×84.1cm

A2サイズ:42.0cm×59.4cm

A3サイズ:29.7cm×42.0cm

A4サイズ:21.0cm×29.7cm

A5サイズ:14.8cm×21.0cm

A6サイズ:10.5cm×14.8cm

A7サイズ:7.4cm×10.5cm

A8サイズ:5.2cm×7.4cm

A9サイズ:5.2cm×3.7cm

A10サイズ:3.7cm×2.6cm

A0~A7のサイズのイメージ図を作成したので以下で確認してみよう。

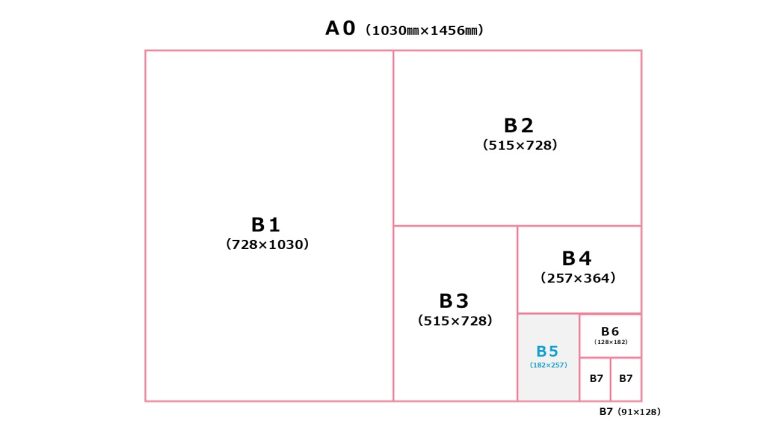

[B判規格のサイズ]

B0:103.0cm×145.6cm

B1:72.8cm×103.0cm

B2:51.5cm×72.8cm

B3:36.4cm×51.5cm

B4:25.7cm×36.4cm

B5:18.2cm×25.7cm

B6:12.8cm×18.2cm

B7:9.1cm×12.8cm

B8:6.4cm×9.1cm

B9:6.4cm×4.5cm

B10:4.5cm×3.2cm

B0~B7のサイズのイメージは以下の通りだ。

■A4・B5サイズの違い

最もポピュラーなA4サイズと今回解説しているB5サイズ、具体的にどのような違いがあるのだろうか。

まず、繰り返しになるが、B5サイズ(18.2cm×25.7cm)はA4サイズ(21cm×29.7cm)よりもひと回り小さいサイズである。面積で比較するとB5サイズはA4サイズの約75%の大きさとなる。

また、A4サイズは最もポピュラーなサイズであるため、A4のほうが用紙が手に入りやすく、収納用品も多いといった特徴がある。たとえばコンビニに行ったとき、A4サイズのコピー用紙やクリアファイルがあっても、B5ファイルのコピー用紙やクリアファイルはない、といったことが往々にしてある。

さらに、A4サイズは世界共通のISOにも準拠しているため、あらゆる国々で使用されている。一方、B5サイズは日本独自の規格であるため、日本での普及率は高いが、日本以外ではあまり使用されてない。グローバルシーンでは、A4サイズの使用が推奨される。

B5サイズの用紙を適した封筒のサイズと用途

最後に、B5サイズに適した封筒サイズと用途について解説する。

■B5サイズに最適な郵便封筒の規格

B5サイズのものを郵送する際は、どのような封筒を使用すればよいのだろうか。

[折らずに郵送する場合]

折らずにそのままの状態で郵送したい場合は、角形4号や角形3号が推奨される。B5サイズが18.2cm×25.7cmであるのに対し、角形4号は19.7cm×26.7cm、角形3号は21.6cm×27.7cmであるため、折らずに封入できる。厚い場合は角形3号、薄い場合は角形4号が推奨される。

[折って郵送する方法場合]

もちろん、折って郵送する場合、長形4号や洋形6号の封筒が推奨される。B5サイズが18.2cm×25.7cmであるのに対し、長形4号は9cm×20.5cmであるため三つ折りにすれば封入できる。洋形6号の封筒は9.8cm×19cmであるため、こちらも三つ折りにすれば封入できる。

■B5サイズに適した用途

B5サイズの用途には何があるのだろうか。

まず、教科書やノートが挙げられる。学校で使用する教科書やノートの多くがB5サイズである。学校で配布される資料もB5サイズにあわせて作成されていることが多い。

なお、市販のB5ノートは、実際はB5サイズではないこともあるため、この点には注意を払いたい。B5ノートと記載があれば、B5サイズ(18.2cm×25.7cm)だと捉えてしまいがちであるが、実際はB5サイズよりやや小さい「セミB5サイズ」というサイズが使われていることもある。このサイズは17.9cm×25.2cmで、実際のB5サイズよりも縦3mm、横5mm小さいサイズである。

教科書やノート以外の用途としては、雑誌やコミックなどの書籍、チラシやパンフレット、カタログなどの販促物が挙げられる。

まとめ

B5サイズについてまとめる。

・寸法は「18.2cm×25.7cm」

・縦横比は「1:√2」

・1929年に制定された

・A4サイズより一回り小さい

・JISで定められたB判の一種

・B判の中でも最も使用されているサイズ

・教科書やノート、雑誌、販促物などの用途で使用されている

B5サイズは誰もが日常的に使用しているサイズであるが、本記事で解説した知識がなかった方もいるのではないだろうか。仕事でもプライベートでも役立つ内容であるため、参考にしていただければ幸いである。

文/松下一輝(まつしたいっき)

大学院修了後、ITエンジニアとして大手システムインテグレータに入社。通信キャリアを顧客とする部署に配属され、業務システムやWebアプリケーションなどの設計・開発業務に従事する。その後、文章を書く仕事に興味を持ち、ライターに転身。ITやサイエンス、ビジネスといった分野の記事を執筆している。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE