フローチャートは、複雑な業務や手順を視覚的に整理するのに有効なツールだ。本記事ではフローチャートを正しく作成できるよう、基本記号や基本構造、具体的な作成手順を解説する。

目次

フローチャートは、複雑な業務や手順を視覚的に整理するためのツールだ。ビジネスの現場では、業務改善、プロジェクトの計画立案など、さまざまな場面で活用されている。しかし、初めてフローチャートを作成する人にとっては、どの記号を使えばいいのか、どのように書けばいいのか、が分からず、戸惑うことも多いかもしれない。

この記事では、初心者がフローチャートを正しく作成できるよう、基本記号や基本構造、具体的な作成手順をわかりやすく解説する。

1. フローチャートとは

フローチャートとは、業務や作業手順、システムの流れを視覚的に表現するためのツールである。複雑な手順を「記号」と「矢印」を用いて整理することで、直感的に理解しやすくなる。

例えば、研修の流れを説明する場合、文章だけでは伝わりづらいが、フローチャートを使えば一目で流れが理解できる。可視化や業務効率化を目的として、多くの業界で活用されている。

2. フローチャートを使うメリット

フローチャートを使うことで、下記のようなメリットがある。

■業務が可視化される

業務を視覚的に表現することで、全体の流れやプロセスの詳細を一目で理解できるようになる。そのため、関係者間での認識のズレが減少し、効率的なコミュニケーションができるようになる。また、業務の無駄や重複を発見しやすくなり、改善点を特定する手助けとなり、作業効率が向上する。

■エラーを防止できる

フローチャートを使うことで、業務のエラーを防止する効果が期待できる。手順を明確に視覚化することで、プロセス全体の流れや必要な作業を一目で把握できるようになる。どの工程で何を行うべきかが明確になり、ミスや手順の漏れを未然に防げる。

■共有しやすくなる

フローチャートは視覚的なツールであり、情報を直感的に伝えることができるため、チームや関係者間での共有が非常にスムーズになる。文章で説明するよりも業務の流れや手順が一目で理解できるため、説明にかかる時間を短縮できる。

■業務を効率化する

フローチャートを活用することで、業務の効率化が実現しやすくなる点もメリットの一つだ。全体の流れを整理して視覚的に表現することで、各プロセスの役割や関連性が明確になり、問題点や無駄を発見しやすくなる。その結果、重複作業の削減や非効率な手順の改善が進めやすくなる。

3. フローチャート作成の基本記号と意味

フローチャート作成において、基本的な記号を正しく理解することは不可欠である。以下に、重要な4つの記号について詳しく解説する。

■1. 端子(開始・終了)

形状:楕円形または角丸四角形。

役割:フローチャートの「開始」と「終了」を示す記号である。プロセスの始点と終点を明確にする役割を果たす。

すべてのフローチャートには必ず「開始」と「終了」を配置する。終了が記載されていないと、フロー全体が不明瞭になる。

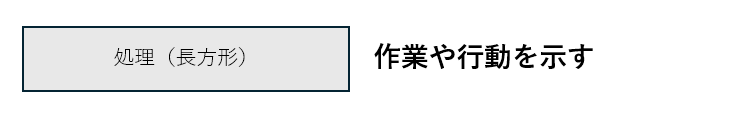

■2. 処理

形状:長方形。

役割:具体的な業務や作業を表す記号である。フローチャート内で最も頻繁に使われる。

1つの処理記号には1つの作業を記載する。作成の際の表現は、簡潔にすると良い。

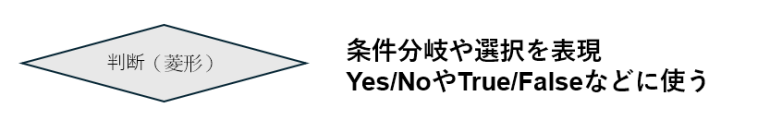

■3. 判断

形状:ひし形。

役割:フローの中で条件分岐を表す記号である。「Yes」「No」や「真」「偽」など、判断の結果によって次の処理が変わる際に使用する。

判断記号には必ず2つ以上の矢印を設定する。作成の際には、条件を簡潔に記載する。

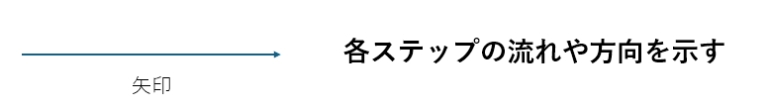

■4. 矢印

形状:線と矢印。

役割:記号同士をつなぎ、作業の流れを示す。

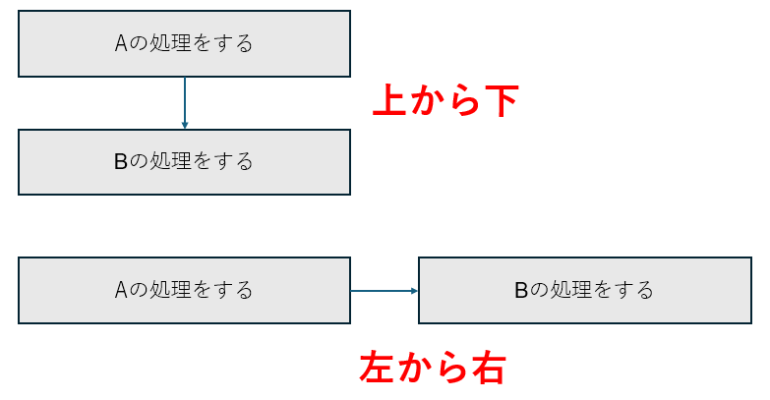

矢印は「上から下」「左から右」に流れるように配置する。交差や曲線を避けることで見やすさを確保する。

4. フローチャートの基本構造

フローチャートには大きく分けて3つの基本構造がある。この構造を理解することで、どのような業務プロセスも明確に表現できる。

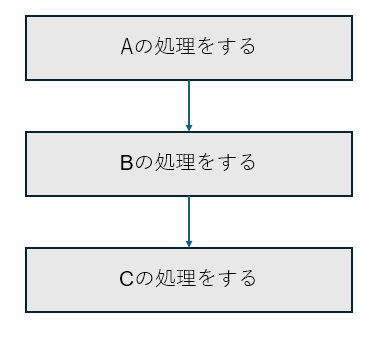

■1. 順次構造

手順が順番に進む流れを表す、最も基本的な構造。特別な条件や繰り返しがない場合に使用する。

手順が直線的に進む場合に適している。記号を左から右、または上から下に並べてわかりやすくする。

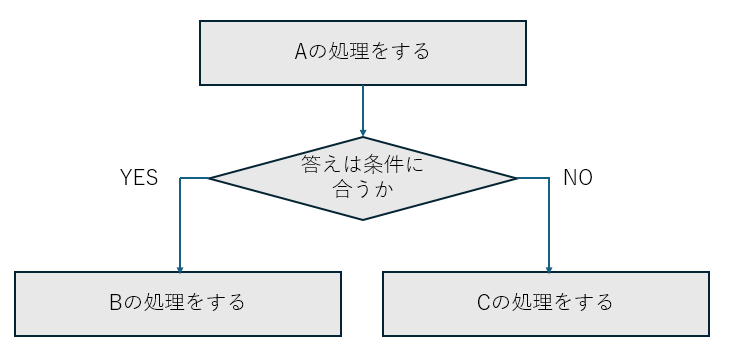

■2. 分岐構造

条件に応じてフローが分岐する場合に使用する構造。

ひし形の「判断記号」を用いて、条件ごとに処理を振り分ける。

判断条件を簡潔に記載する。分岐が複数ある場合は、判断記号を追加して整理する。

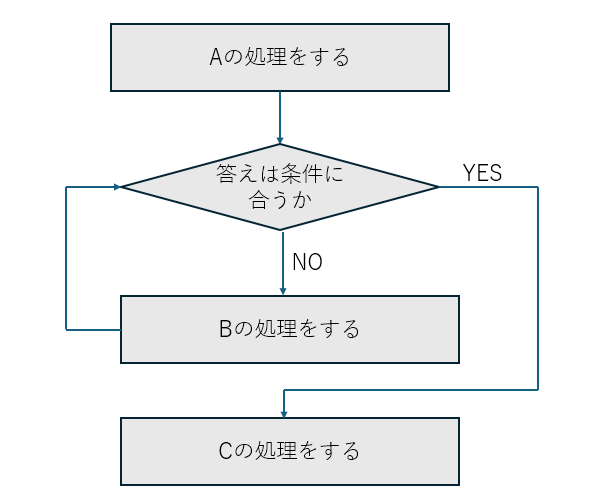

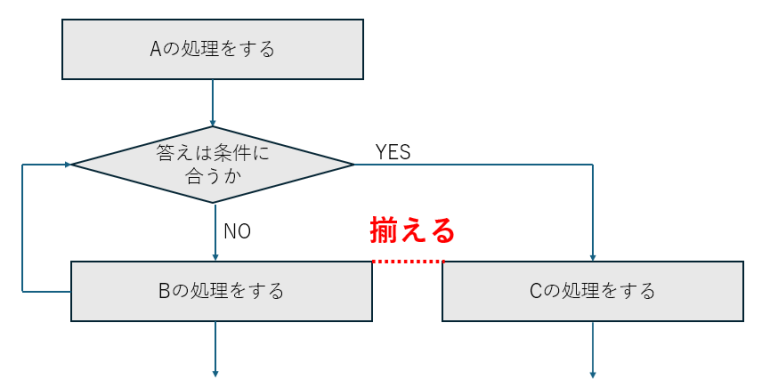

■3. 反復構造

特定の条件が満たされるまで繰り返す処理を示す構造。前判定型と後判定型の2種類がある。

ループの開始と終了を明確にする。条件を記載することでフローが理解しやすくなる。

5. 初心者が覚えておきたいフローチャートの基本ルール

フローチャートの初心者は、書き方の基本的なルールを覚えておくとスムーズに作成できる。下記に代表的なルールを解説する。

■流れの方向

フローチャートの基本は「上から下」「左から右」。流れが逆行する場合は矢印をつけて明確に示す。統一された方向性は、他の人が理解しやすい図を作る鍵である。

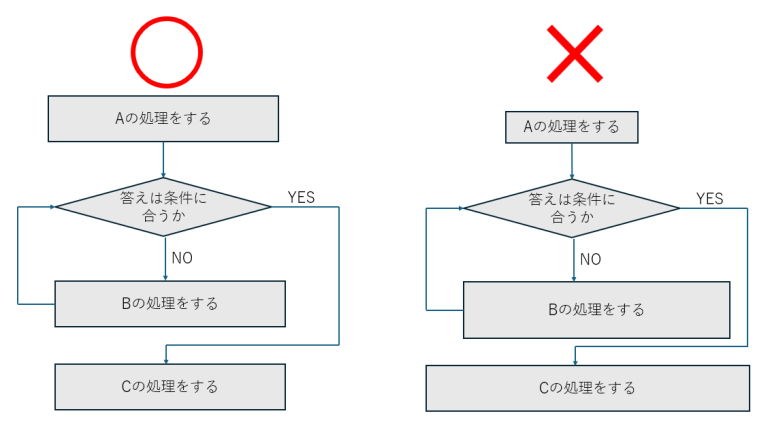

■記号サイズの統一

すべての記号を同じ大きさで配置することで、整理された印象を与える。サイズが不揃いだと見づらくなるだけでなく、全体のバランスが崩れる原因となる。

■複雑な接続線の回避

接続線が交差すると、フローチャートが見づらくなる。できるだけシンプルなレイアウトを心がけ、矢印の向きや長さを適切に調整することが重要である。

■並列処理の記載

並列で進行する処理を記載する場合、同じ高さに記号を配置する。これにより、並列の関係性が視覚的に伝わりやすくなる。配置に配慮することで、フローチャート全体のわかりやすさが向上する。

■内容を簡潔に記載

記号の中には簡潔な表現を心がける。冗長な記述は避け、必要最小限の情報を記載することで、閲覧者が理解しやすくなる。わかりやすい言葉を選ぶことも、伝わるフローチャートを作るポイントである。

6. フローチャート作成の具体的な手順

フローチャートの作成手順を知っておくと、初心者でもスムーズに作成できる。以下で具体的に解説しよう。

■ステップ1:作成の目的を明確にする

フローチャートを作成する目的を明確にする。例えば、「新入社員の研修フローを整理する」「商品出荷手順を標準化する」など。

■ステップ2:業務内容を洗い出す

対象となる業務の手順をリストアップする。この段階では詳細を気にせず、すべての作業を洗い出す。

■ステップ3:フローチャートの下書き

紙やテキストエディタを使い、大まかな流れを整理する。記号や矢印の配置を簡単に決める段階。

■ステップ4:フローチャートツールで清書

ツールを使ってフローチャートを清書する。エクセルやパワーポイントなどでも作成できるが、専用ツールを使うとさらに効率的だ。

■ステップ5:共有と確認

作成したフローチャートを関係者と共有し、確認を取る。修正を重ねて完成度を高める。

7. まとめ

フローチャートは業務効率化や情報共有に欠かせないツールである。本記事で紹介した基本記号や構造を理解し、正しい手順で作成すれば、誰でも簡単にフローチャートを作れるようになる。

まずは簡単な業務フローから作成を始め、フローチャートを活用して業務の効率化を目指そう。

記事の内容を以下で簡単におさらいしよう。

〇フローチャートとは

業務や手順を「記号」と「矢印」を用いて視覚的に表現するツール

〇メリット

・業務の可視化

・エラー防止

・共有の容易さ

・業務効率化

〇基本記号と構造

・端子:フローの「開始」と「終了」を示す楕円形または角丸四角形。

・処理:業務や作業を表す長方形。1つの記号に1つの作業を簡潔に記載。

・判断:条件分岐を表すひし形。「Yes/No」などの条件を簡潔に記載。

・矢印:流れを示す線。交差を避け、左から右、上から下に統一。

〇基本構造

・順次構造:直線的な流れ

・分岐構造:条件でフローが分かれる

・反復構造:特定条件を満たすまで繰り返す

〇初心者向けルール

・流れの方向:上から下、左から右に統一

・記号サイズの統一

・複雑な接続線の回避

・並列処理の記載

・内容の簡潔化

〇作成手順

・目的の明確化

・業務内容の洗い出し

・下書き作成

・ツールで清書

・共有と確認

構成/編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE