2021年に発足した、「Tokyoを食べられる森にしよう!」を掲げるコミュニティプラットフォーム『Tokyo Urban Farming』。都市生活者が“農”体験を通じて、居場所を見つけたり、Well-beingを実践したりする場として、多くの企業や自治体が取り入れています。「都市に“農”を持ち込むことは、持続可能性にも繋がる」という代表・近藤ヒデノリさんに、「これからの未来」について、詳しく伺いました。

前編はこちら

「Tokyoを食べられる森に!」都市型農業によって広がる新しいウェルビーイング

最近、都市部では屋上に菜園を見かけたり、「農」にまつわる活動が目立っています。このムーブメントを推進しているのは、「Tokyoを食べられる森にしよう!」を掲げる...

アーバンファーミングの未来

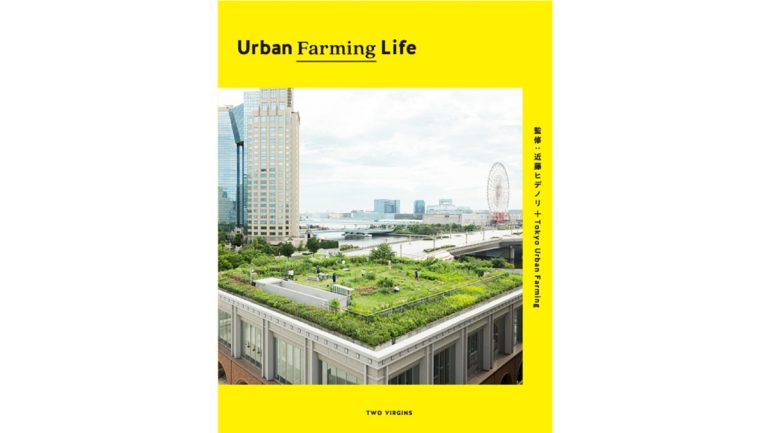

――『Tokyo Urban Farming』は発足以降数年で、都市に農的ライフスタイルを普及させるためのリサーチや情報発信、様々なイベントを行ってきて、2023年5月に発売された書籍『Urban Farming Life』(トゥーヴァージンズ)も好調です。

「多くの人が、アーバンファーミングに興味をもち始めているのはうれしいですし、今後の食糧問題や環境にとっても意味をもつことだと思います。僕は“都市の農的生活文化”と言ってますが、近代以降、農的なものが土臭くてダサいとされてきたなかで、時代が一巡した今、農的なことこそ本質的に豊かで、楽しいものだし、アーバンファーミングはそうした豊かさに触れる入口なんだと思います。それに、都市×農というのは、今に始まったことではありません。例えば、19世紀のドイツでは、産業革命で生活環境が悪化してしまった。そこで“クライングガルデン(小さな庭)”という市民農園が生まれました。この営みは、第二次世界大戦中の食糧不足とともに広まり、今に続いています。デンマークやオランダなどの欧州諸国のみならず、米国でも同じような試みが行われています。

都市×農の先進国といえば、フランスのパリ。屋上菜園“ナチュール・ユーベンヌ”が続々と生まれており、バスティーユのオペラ座『ギャルリー・ラファイエット』や『BHVデパート』の屋上が農園になっています。

中でも最大規模ものものが、1万4000平方メートルの耕作面積を誇るポルト・ド・ヴェルサイユの見本市会場。ここの作物は屋上レストランで味わえるほか、地元のスーパーでも買え、地産地消につながっています。僕がこの夏に視察に行った、デンマークで実際に体験した屋上ファーム&レストランも最高に素敵でした。いずれ東京にもこういう場が続々できてくるのではないかと、僕は確信しています」

――屋上農園を経営する企業も出てきそうだと思いましたが、設備投資や人件費を考えるとなかなか難しいようにも感じてしまいます。

「先の海外事例のようにカフェやレストラン、スクール、イベントなど様々な収益を組み合わせていくことが必要だと思いますし、まさにぼくらも準備中のファームで挑戦しようとしています。ちなみに、先ほど“粋な農的生活”と言いましたが、循環型社会だったと言われる江戸時代の人々の価値基準は、粋か野暮だったそうです。

“野暮なことはしないでおこう”というのが“粋”というか……例えば、道にゴミを捨てるのは“野暮”だとか、水を出しっぱなしにするのは“野暮”というように、これらを“禁止です”と注告するのも野暮ですよね。

そんなこれからの都市の「粋」という美意識やカルチャーを育てていくのがアーバンファーミングであり、循環型社会や一人ひとりのWellbeingにつながっていくのだと思います。」

――その“粋”が結集したのは、2023年9月から11月にかけて行われた、東京の国際芸術祭『東京ビエンナーレ2023』。Tokyo Urban Farmingは『TOKYO ART FARM』と題した展覧会を企画・プロデュースし、東京駅周辺で展示しました。

「この展示のテーマは、“都市の食と農の未来”。東京駅というまさに都会のど真ん中で、都市の食と農にアートをかけ合わせることで、これからの都市の農的・再生型のライフスタイルを五感で感じ、考える場にしたいと思い、40日間以上にわたり、生産者や料理人、アーティスト、企業、大使館など70組以上との協力で体験型の作品やワークショップを中心に実施しました。

駅という場だからこそ、リサイクルが難しいキャリーケースを持ち寄ってもらい、その上部を切り、土を入れて苗を植える『MOBILE FARM』を展示したり、アーティストの岩切章悟さんと大丸松坂屋百貨店の協力で廃棄されるハンガーや古着で高さ4mものカカシアートを制作して展示したり

『東京駅グランルーフ』に、首都圏の水源の森の間伐材で長さ22mの『LONG TABLE』を参加者と制作し、出張料理人・ソウダルアさんが東京産の野菜からソースを作ったアートパフォーマンスを100人以上でともに食べたり、アーティスト諏訪綾子さんによる「水源の森からのタリスマンを受け取るリチュアル」という参加型インスタレーション、演出家、小池博史さんらによるロングテーブル上での舞台など、毎週末ごとに多数の体験型アートやワークショップ、トークイベントを行いました。

アーティスト諏訪綾子さんによる「水源の森からのタリスマンを受け取るリチュアル」

アーティスト諏訪綾子さんによる「水源の森からのタリスマンを受け取るリチュアル」

TOKYO ART FARMはTokyo Urban Farmingの初めての大規模なアートイベント…というか、お祭りでした。この時にあらためて、古来、日本の祭りの中心には農があったことを実感したのです。稲作が始まってから、日本各地では収穫祭が行われ、絵、音楽、踊りなどの文化が発展し、それが個性豊かな地域の文化として継承されてきました。

それが、近代化とともに都市と農業地帯が分断され、都市生活者は土と切り離され、消費するだけの存在になってしまった。だからこそ、都市に農とのつながりを取り戻すことで、未来は変わっていくと思うのです」

農を通じて自然との関係性を取り戻すことがWell-being

――そこで、近藤さんは都市と農をつなげるため活動として、首都圏から50km圏の耕作放棄地や空き家エリアと、アーバンファーミングを通じて農に関心をもつ人や企業をつなげる活動を始めています。

「都市に人口が集中していく一方で人々の幸福度は上がらず、郊外や地方には多くの耕作放棄地が広がり、耕されるのを待っています。そこでアーバンファーミングだけでなく、都市と地方の循環を生み出していくことがこれからの持続可能な社会にとって大切になると考えており、先行して取り組む企業・団体とともにUoCでゼミを始めています。

これからは個人でも、団体でも、企業でも、農を通じて自然との関係性を取り戻すことがWell-beingの面でも、環境と共生した企業の持続的成長の面でも重要になっているのではないか。

いま、資本主義自体が、経営・金融コンサルタントの夫馬賢治さんが『ネイチャー資本主義』や思想家のマルクス・ガブリエルさんの『倫理資本主義の時代』で書いているように、自然や倫理をベースとしたものに変わり始めています。そんな意味でも、アーバンファーミングや都市と地方の循環など、人が農を通じて自然とつながる機会の重要度は増していくのだと思います。

――2024年11月12日、国立社会保障・人口問題研究所は『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』を発表。これは、2050年までの都道府県別世帯数を推計です。

全世帯に占める1人暮らしの割合は全国で上昇し、2050年には、東京都の54.1%を筆頭に、半数以上の27都道府県で40%を超えるとありました。一人で生きる人が多い社会では、農を中心としたコミュニティで相互扶助ができるようにも感じます。

「そうですね。一人暮らしが過半数を越えて世帯の中心となり、よりバラバラになっていくなかで、農は誰にも身近で日常的に顔を合わせる機会として、元々の日本の農村がそうであったように、共助の関係を生む機会の一つになると思います。加えて、消費偏重の都市型ライフスタイルからの脱却と循環型社会への意識変革スイッチにもなるでしょう。今後、全人口の80%が都市型生活者になるという予想もあり、循環型の都市への転換の過程で私たちのTokyo Urban Farmingが未来に向かって役に立ちたいと考えています」

今、近藤さんは世田谷区と一緒に、新たな屋上コミュニティファームを来春のオープンに向けて準備中。都市における農的生活は、よりよく生きることにもつながっていくはずです。

●プロフィール

株式会社博報堂

「UNIVERSITY of CREATIVITY」サステナビリティフィールドディレクター、創造性ゼミ統括ディレクター

近藤ヒデノリさん

1994年博報堂入社後、CMプラナーを経て、ニューヨーク大学修士課程で写真と現代美術を学ぶ。近年は「サステナブルクリエイティビティー」を軸に様々な企業、自治体、地域のブランディング、メディア開発、場づくり、教育に携わる。2020年から創造性の研究機関、UNIVERSITY of CREATIVITYのディレクターに就任。持続可能な社会をつくる越領域での創造性研究・社会実装を行っている。監修・編著に『Urban Farming Life』『INNOVATION DESIGN』、『都会からはじまる新しい生き方のデザイン-URBAN PERMACULTURE GUIDE』等。2019年よりグッドデザイン賞をはじめ審査員や講演も多数。

https://tokyourbanfarming.jp/

『Urban Farming Life』近藤ヒデノリ+Tokyo Urban Farming(トゥーヴァージンズ)

『Urban Farming Life』近藤ヒデノリ+Tokyo Urban Farming(トゥーヴァージンズ)

取材・文/前川亜紀

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE