最近、都市部では屋上に菜園を見かけたり、「農」にまつわる活動が目立っています。このムーブメントを推進しているのは、「Tokyoを食べられる森にしよう!」を掲げるコミュニティプラットフォーム『Tokyo Urban Farming』。2021年に発足以来、農作物を育てることで、都市の持続可能性や人々の居場所作りに繋がっていくと、JR新宿駅、武蔵野大学有明キャンパス、世田谷区他、多くの企業や団体の動きをつなぎ、普及を推進しています。農から始まる目的は、心の豊かさであり、Well-beingにもつながっていきます。ここでは、発起人・近藤ヒデノリさんに“農”から始まるコミュニティの利点について伺いました。

地域や社会全体で“農”的体験をすることで多くの人の意識が変わる

――最近、屋上庭園や壁面緑化などで、都心で緑を見かけるようになりました。コロナ禍以降、自然回帰の流れが起こり、植物に触れ、育てることが注目されているようにも感じます。

「それと同時に、“自分で食べるものを作りたい”と考える人も増え、都心部でもベランダや庭で菜園づくりをする人も増えました。ぼくらも毎春、山手線の駅で苗の無料配布イベントを開催したり、作物を育てて、実りをいただく“農”の営みは広がり続けています」

――区民農園の倍率も高く、東京23区中14区に農園があり、最も人気の江東区は5.2倍、目黒区では3.2倍です(2024年度)。調査会社・矢野経済研究所も「ガーデニング・家庭菜園市場に関する調査」(2023年)で、「市場規模は、2025年には2444億円、2027年は2486億円へと成長傾向にある」と予測しています。

【参考】

江東区5.2倍

目黒区3.26倍

矢野経済研究所(日経の報道)

「少しずつ“農”が広がっているのは、やはり、命あるものの世話をして、日々成長や循環を感じることが楽しいからでしょう。個人で行うのもいいですが、地域や社会全体で“農”的体験をすることで多くの人の意識が変わり、世界はより持続可能に変わっていくはず。それを推進しているのが私たちの運営するオープンプラットフォーム『Tokyo Urban Farming』です。

発足の背景は、私が所属している広告会社・博報堂内に『UNIVERSITY of CREATIVITY』という機関がスタートしたことです。ここは、コロナ禍中にスタートした、創造性の教育研究機関です」

「僕はサステナブル領域のディレクターとして地球環境と社会、都市の持続可能性について、それぞれの専門家と話し合い研究するうちに、Tokyo Urban Farmingという農を中心に据えた、都市の再生型ライフスタイルの普及を目指す活動が立ち上がってきたのです」

――2015年ごろから、近藤さんは『東京アーバンパーマカルチャー』という持続可能なライフスタイルを研究し実践する活動をしていました。

「それ以前から、“消費者としての物質的な豊かさの追求ではなく、自然の摂理をもとに生き方をどうデザインしていくか”という問いがあり、3.11の頃から都市と農村のアンバランスな関係も気になるようになっていました。

長年、考え続けたことが、コロナ禍を経て、“農”に着地したともいえます。耕作に適した土地の少ない都市部で、“農”というと、ミスマッチな感じがありますが、都市部は意外と使われていない空間がたくさんある。そこで“農”を実践できたら、意識変革のきっかけとなり、社会や環境貢献につながると感じました。

Tokyo Urban Farmingではビルの屋上や壁面などのスペースや、遊休地などをコミュニティファームとして活用することを推進しています。新宿駅前にもTokyo Urban Farmingがきっかけで誕生した小さな農園もあります。

コミュニティ型の農園の例を挙げると、下北沢の駅前に、里山のような風景が広がる『のはら』があります。これは、小田急線の地下化により、空いたスペースを農園として活用して様々な野菜やハーブを育てるほか、屋上で養蜂もしており、カフェでハーブティやはちみつの販売もしています。

オフィスビル街として知られる千代田区大手町の『大手町ビル』の屋上には、2022年5月から『The Edible Park OTEMACHI by grow』という農園があります。ここはビルで働く人だけでなく、希望者が参加できます。電源完備の休憩スペースもあり、くつろぐこともできるほか、自分で育てた野菜やブドウからできたワインを味わうイベントも開催されています。ビジネスの中心地で、土に触れて自然を味わい、仕事を越えたつながりが生まれる場があることが都市生活者のウェルビーイングにつながっている代表的な事例の一つだと思います」

――野菜生産ではなく「仲間と野菜を育てたり、食べたり、学んだりする」ことが目的というのも興味深いです。

「家庭菜園やレンタル農場との大きな違いは2つあります。まず、農地の面積が限られているので、収穫量には限りがあり、生産だけが目的ではないということ。何より大きいのが、個人や家族、友人・知人と限られた人間関係だけで野菜作りを行うものではないということです。

Tokyo Urban Farmingは、そこに集まる人と “食べられるものを共に育てる”経験ができるコミュニティを重視しています。都市における農を通じて、人と人が、人と自然とつながることが目的であり、価値なのです。

農を通じた自然や人とのつながりは気候変動や環境問題への意識を高めることにもつながっていきます。自然と人とが、つながれば環境破壊が“自分ごと”として考えられるようになります。例えば、自宅でもコンポストを設置して生ごみを堆肥化するなど、生活にも自然の循環を取り入れるようになったり」

↑東京都中央区日本橋茅場町にあるEdible KAYABAEN。(撮影:高田洋三)

↑東京都中央区日本橋茅場町にあるEdible KAYABAEN。(撮影:高田洋三)

幸せの形は人それぞれだ

――見知らぬ人と“農”を媒体に繋がることは、社会的メリットもありそうです。

「コミュニティファームでは、皆が一人の“作物を育てる人”として参加して、つながっていきます。そこには仕事のような序列関係はなく、緩やかなつながりで共につくり、育てるコモンズです。

“農”を通じて地域に顔見知りが増えていけば、災害時に助け合えるという安心や治安の向上にもつながるでしょう。地域への愛着やシティプライドを持つきっかけにもなり、持続可能な街づくりの一助にもなるでしょう。

そもそも、2000年代ごろから、日本社会の個人主義や自己責任論が強くなりすぎて孤立する傾向があり、都会における孤独が大きな問題になっていますよね。SNSでのバッシングや炎上も怖いし、気軽に話したり、困り事を相談できる人もいないという悩みをどうしても抱えてしまう。

それとは異なり、農作業は太陽の下で助け合いながら、困ったことは誰かに聞いて、植物を育て、みんなで味わう楽しみもある。収穫高を上げることが目標ではないですし、自然に左右される正解がない作業です。

加えて作業をともにすることで世代を越えたは会話も生まれやすい。コミュニティファームに参加して、“生きづらさ”のようなものが軽くなったという話もよく聞きます。

このように、家族、友人、同僚、趣味の仲間とは異なる、緩やかなコミュニケーションの生まれる居場所が今の時代に求められていると感じています」

――コミュニティファームに参加すると、一時的に目標やノルマ、序列から切り離されるという時間が持てそうです。

「そうなんです。高度経済成長期からバブル期を経て、2000年代くらいまで、社会全体の上昇志向が続いていました。子どもも大人も競争に晒され、“いい学校を出て、いい会社に勤務し、いい家に住み、いい車に乗り、豊かな生活をする”ことが成功とされていたと感じています。

その後、リーマンショック、東日本大震災、そしてコロナ禍を経て徐々に、確実に世の中が大きく変わってきていると思います。死を強く意識する時間を持ったこと、災害が連続したことで、生きる力が問われることも増えました。その延長に、“私にとって幸せとは何か”を、皆が真剣に考えるようになったと思うんです。各人の幸せの形は違いますが、結局、お金で幸せは買えないということに、気づき始めたのではないでしょうか」

戦後、大多数の人が「社会が決めた幸せ」を正解と信じて生きてきました。しかし、ここ数年で「幸せの形は人それぞれだ」という考え方が一気に広まります。当然、そこには正解はなく、その不透明さに戸惑う人も多いです。そこにヒントを与えてくれる一つのよすがは、“農”ではないかと感じました。

近藤さんは「キーワードは“消費から創造へ”です。都市生活者は消費に偏りがち。そこに注目すると幸福についての視座が変わるはず」と続けます。後編では、「これからの幸せ」について、紹介していきます。

●プロフィール

株式会社博報堂

「UNIVERSITY of CREATIVITY」サステナビリティフィールドディレクター、創造性ゼミ統括ディレクター

近藤ヒデノリさん

1994年博報堂入社後、CMプラナーを経て、ニューヨーク大学修士課程で写真と現代美術を学ぶ。近年は「サステナブルクリエイティビティー」を軸に様々な企業、自治体、地域のブランディング、メディア開発、場づくり、教育に携わる。2020年から創造性の研究機関、UNIVERSITY of CREATIVITYのディレクターに就任。持続可能な社会をつくる越領域での創造性研究・社会実装を行っている。監修・編著に『Urban Farming Life』『INNOVATION DESIGN』、『都会からはじまる新しい生き方のデザイン-URBAN PERMACULTURE GUIDE』 等。2019年よりグッドデザイン賞をはじめ審査員や講演も多数。

https://tokyourbanfarming.jp/

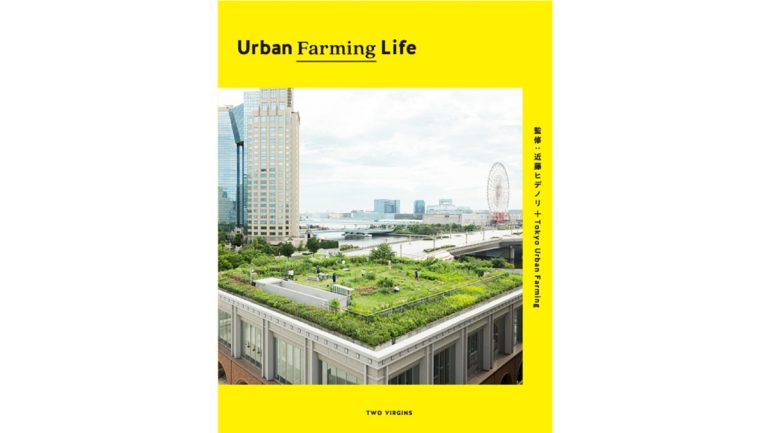

『Urban Farming Life』近藤ヒデノリ+Tokyo Urban Farming(トゥーヴァージンズ)

『Urban Farming Life』近藤ヒデノリ+Tokyo Urban Farming(トゥーヴァージンズ)

取材・文/前川亜紀

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE