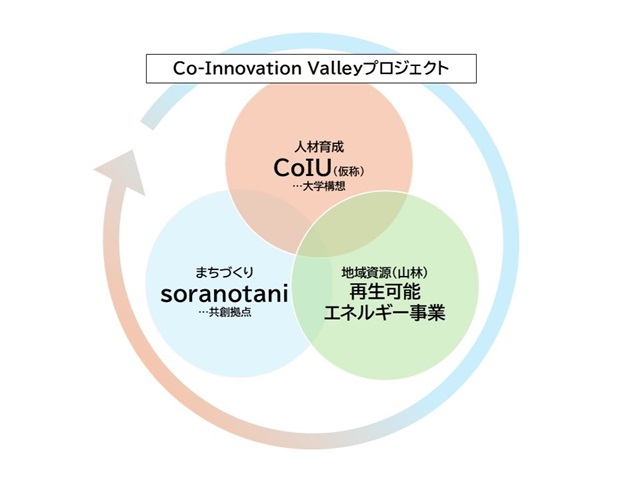

共創をテーマにした大学、再エネ、まちづくりが三位一体となった飛騨エリアの新プロジェクト「Co-Innovation Valley」

2024.10.04■連載/阿部純子のトレンド探検隊

大学構想を起点に岐阜・飛騨から“真の地域おこし”に挑む

岐阜県・飛騨エリアで、大学構想、再生可能エネルギー事業、共創拠点の開業という3つの事業を軸に、観光産業だけではなく、飛騨に根づいた持続的な産業の発展と、日本の社会課題に向き合う人材の育成を目指すプロジェクト「Co-Innovation Valley」が進行している。

都内で開催された発表会に続き、プロジェクトを体感できるキックオフイベントが飛騨古川で開かれ、プロジェクトの発起人でCoIU設立基金代表理事の井上博成氏、「Co-Innovation University」(仮称以下同、以下略称CoIU)学長候補の宮田裕章氏、共創拠点「soranotani」の設計を手掛ける藤本壮介氏が、プロジェクトにかける想いを語った。

〇地域と共に未来を創る大学「Co-Innovation University」(仮称)

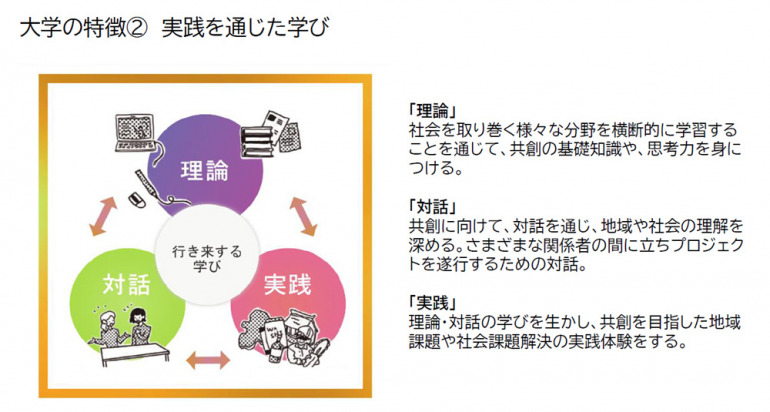

岐阜県出身で、慶応義塾大学 医学部教授の宮田裕章氏が学長候補となり、2026年4月の開校を目指すCoIUは日本初の“大学まるごと地域共創”をテーマに掲げて、飛騨古川のキャンパスのほか、全国に連携サテライトキャンパスを設置して、2年次以降は各地域で実践をメインとした『共創学』を実施、地域と共に未来を創る大学を目指す。

「検索エンジン、生成AIといったテクノロジーの出現により、大学のミッションが大きく変わる転換期に来ており、従来型の知識と技術を青年期に習得してそれを社会に役立てていく学びのかたちが時代遅れになりつつあります。

課題整理までAIができてしまう時代に、人に残された学びは『問いを立てる力』です。そして問いを立てる力を磨くために必要なのは『問いを立てる』ことなのです。

我々は現状の教育現場ともリンクしながら志ある学校と連携をして、学生たちの未来に向けて問いを立てる力を育める学びの場を作っていこうと考えています。

問いを立てる力を主眼に置きながら、地域に関わる多くの人たちと共に学びの場、働く場、生活する場も含めて創出できる大学がCoIUです。

CoIUの最初の拠点は飛騨古川ですが、全国各地への拡大を計画しています。住んでいる場所でもいいし、関心がある場所でもいいし、様々な場所を故郷にしていくような感覚で、オンライン教育と現地での学びを組み合わせながら、理論、対話、実践を行い、問いを立てる力を磨いていき、実践を通じて本質的な地域おこしができる人材の日本全国への輩出を目指します。

都市部には学べる機関が多くあり、遠隔授業もできる中で、なぜ飛騨なのかと思われるでしょうが、私たちはこの取り組みを『共創学』という言葉でまとめています。再生可能エネルギー、食、アート、観光、建築、デザインのなど力も含めて、一つの方向性の中で連携して作りながら、ここで学ぶ学生たちとともに飛騨の地域の未来を紡いでいくことが重要だと考えます」(宮田氏)

〇まち全体に回遊をもたらす共創拠点「soranotani」

建築家の藤本壮介氏が手掛けるのが、2027年の開業を目指す、地域とつながる共創拠点「soranotani」。飛騨古川駅東エリアの工場跡地に建設され、大学のキャンパス、商業施設、宿泊、温浴施設、公園などによる複合施設で、薬草や木材など飛騨の地域資源を活かしたコンテンツを展開し、施設内で完結しない体験づくりも行う。

産業や資源とまち全体がつながる拠点を創出することで、飛騨古川のまち全域にこれまでなかった回遊性をもたらし、関係人口の増加、地域経済活性に新たな活路を見出す。

「お椀のような形のグリーンの屋根が中央部分で地面の高さまで下りてくる、すり鉢状の大きな広場兼屋根兼建物を計画しています。

僕が初めて飛騨古川に来たときに、盆地の風景がとても印象的でした。山に囲まれて一つの家族みたいにまちがある。けれども山の向こうには空が開けていて、その先の世界への思いをかき立てるような場所だと感じました。お椀のような盆地をそのまま大きな建物にしたらどうなるだろうか?という発想でこのデザインが生まれました。

穴が開いているところから、商業テナントだったり、子どもの遊び場の公園だったり、温浴の湯気だったり、大学だったり、いろいろな活動が顔を出してきます。

一つの大きな風景だけれども、そこには多様な活動が共存していて響き合い、お互い影響を与えながらこれからの飛騨古川の町のにぎわいを生み出す。そんな場所を作れたら、非常に魅力的ですし、大学の理念にも響き合うものだと思います。

飛騨古川で盆地の中に根を張るように活動しながら、空の先の日本各地、そして世界各地に思いを馳せて飛び出していく、その両方を備えているような場所になるのではという想いもあり、『soranotani』と命名しました。

路地や蔵など美しい風景が点在する飛騨古川のまちはコンパクトで、歩き回るのがとても楽しい場所です。キャンパスの主体はsoranotaniにありますが、古民家をリノベーションした建物も使い、まちの中にキャンパスが点在するようなかたちになります。

これはとても画期的で、まち並みを鑑賞して美しいと感じるだけでなく、その中を日々学生たちが歩きながら地元の方々とコミュニケーションを取って学び、地域そのものを盛り上げていく。まさにそれがCo-Innovation Valleyの本質でもあると思っています」(藤本氏)

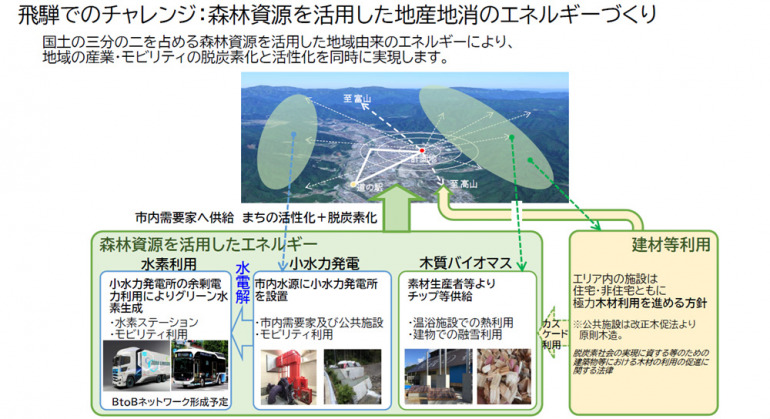

〇飛騨の森林の価値を最大化して実現する「木質バイオマス」「小水力発電」

Co-Innovation Valleyの発起人である井上博成氏は岐阜県高山市の出身。高山市と京都大学との間で2014年から自然エネルギーに関する研究を開始し、2015年に飛騨高山小水力発電株式会社を設立、全国各地で小水力発電の事業化を行っている。

地域資源を活用した産業発掘として、飛騨地域で取り組んでいるのが再生可能エネルギー事業。

井上氏は「山林価値の活用そのものを行えれば、地域の産業構造への大きなインパクトにつながる」と考え、森林を伐採して山を切り拓く太陽光発電と比べ、森林資源負担が少ない「木質バイオマス」と「小水力発電」に着目。

日本ではまだ広まっていない1000kW未満の小水力発電をいち早く導入、地域協働型の発電所の取り組みから、先行実施していた高山市は岐阜県内で初となる『脱炭素先行地域』に認定され、共同提案者として参加している。

高山市での導入事例を活かし、小水力発電の設置すべき場所、発電量を計算できるノウハウを蓄積。様々な地域で応用できる技術を持つことで、現在、大手企業や自治体等と全国で8協定を締結しており、北海道から九州まで約700箇所で調査・導入の検討が進んでいる。

自身の専門分野である林業や再生可能エネルギー事業のみならず、大学やまちも含めた構想の「Co-Innovation Valley」プロジェクトがなぜ生まれたのか、井上氏はこう話す。

「地域で産業構造を変えなくてはいけないという問題意識がずっと自分の中にあり、そのためにまずは森林からアプローチしようと、森林のリソースを使って事業を起こしてスケールアップしてきました。

さらに、地域活性を担う人材が地域から育てばおのずと産業が豊かになっていくのではないか、産業構造を変える人材を生み出すための拠点が大学ではないかと仮説を立て、4年ほど前から本プロジェクトを立ち上げました。

大学の中だけの閉じた場所ではなく、学生が地域の産業と共に活動していくことで、様々なチャレンジが生まれ、学生も試行錯誤のプロセスの中で大きな学びを得られます。

10年後にここで学んだ学生が社会人として全国に広がり、様々な産業領域にCoIU卒業生が関われば、新しい発想が生まれ真の地域おこしが実現でき、地域の未来を作っていくと考えています。

1枚の企画書しかなかった4年ほど前、当時一緒に大学構想を進めてくれた二人の理事と共に学長候補は宮田さんしかいないと、お願いに行ったことがこのプロジェクトの大きな分岐点だったと思います。ここから一気に角度が変わり、さらに藤本さんも参加いただいて、大きな価値観を提示できるプロジェクトが動き出しました」(井上氏)

「日本は東京一極集中で、コロナ禍以降も東京一極集中はさらに進行しています。都市化は簡単に崩せるものではなく、世界で100年以上続く近代化そのものなのです。

人を労働力として効率よく呼び寄せるために近くに住まわせる、経済合理性を中心にした地域のモデルであり、そこにパワーを象徴するハードウェアの役割として建築がある、これが近代化の100年間でした。

都市化の大きな流れを覆す、くさびのような取り組みができてこそ、次の時代が来ると言えます。過疎化の課題を抱える飛騨も、この地域で新しい文化、新しい建築の役割、新しいコミュニティがつながったときに、未来が初めて生まれるのではないでしょうか。

そういう意味でもこれはやらなくてはいけないと僕自身強く感じました。僕と井上君が最初に議論した重要な点は、地方ではなく地域だということ。東京も大阪も、そして飛騨も地域の一つなのです。最終的には飛騨の取り組みがプロトタイプになって日本全国に広がり、都市圏も含めて変わっていくといいのではないかと思っています」(宮田氏)

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE