目次

「垣間見る」という表現について、なんとなく意味はわかるものの、人に説明できるほどは理解していない方も多いのではないでしょうか。今回は、「垣間見る」の3つの意味や例文、古典における使われ方などを解説します。

「垣間見る」とは

「垣間見る」とは「かいまみる」と読み、物の隙間から、チラッと見ることをあらわす言葉です。もともと「垣間」は「かきま」と読むため、それに「見る」が組み合わさり、「かきまみる」と読んでいました。しかし読み方が変化したことにより、一般的には「かいまみる」と読むことを押さえておきましょう。

参考:デジタル大辞泉

■そもそも「垣間」とは

「垣間(かきま)」とは、家や庭の区画を仕切るために設けた、竹や木で作られる囲いである「垣」の隙間のことです。そのため「垣間見る」は、垣のすきまからチラッと中の様子をのぞき見ることを指します。

■「垣間見る」と「垣間見える」の違い

「垣間見える」は、物事の一部だけが目に入ってしまうことをあらわす言葉です。「垣間見る」には見ようとする意思が感じられますが、「垣間見える」は見ようとしていないにもかかわらず、見えてしまう点が両者の違いです。「垣間見える」には、おおっぴらにはされていないものの、見る人が見ると目に入ってしまうニュアンスも含まれます。

なお、正しい表現は「垣間見る」のほうです。しかし、「垣間見える」も日常会話の中でよく使われるようになりました。従って、誤用としてしまうと使用実態と乖離してしまうことから、許容の範囲内にある表現として扱うケースが多くみられます。

「垣間見る」の意味は大きく3つ

「垣間見る」の意味は、大きく以下の3つです。

「垣間見る」の意味は、大きく以下の3つです。

1.隙間からのぞき見る

2.チラッと見る

3.物事の一端をうかがい知る

それぞれの内容について解説します。

■1.隙間からのぞき見る

物の隙間や陰から、こっそりとのぞき見るという意味の表現です。たとえば、カーテンの隙間から、他人の部屋の中をのぞくようなイメージです。

■2.チラッと見る

「垣間見る」には、何かを一瞬だけチラッと見るという意味もあります。そのすべてを見るのではなく、何かの一部だけを一瞬捉えるような状況です。

■3.物事の一端をうかがい知る

物事の全体像を把握するのではなく、一端を知ることをあらわします。たとえば、発言や行動から、その人物の考え方や人間性を推測するようなことを指します。日常生活やビジネスシーンで、何かの一部を見て全体像を想像する際に使うことが多いといえるでしょう。

古典における「垣間見る」という表現

「垣間見る」は、源氏物語や伊勢物語、竹取物語などの古典文学の中で使われていた表現です。当時の貴族女性たちは、家族以外に顔を見せない、声を聞かせないことがたしなみとされており、人と会うときも基本的に几帳という衝立のような物に隠れていたり、扇で顔を覆ったりすることがほとんどでした。そのため、なかなか見られない女性の顔を物の隙間からのぞき見ることを「垣間見(かいまみ)」と表現していました。

「垣間見る」は、源氏物語や伊勢物語、竹取物語などの古典文学の中で使われていた表現です。当時の貴族女性たちは、家族以外に顔を見せない、声を聞かせないことがたしなみとされており、人と会うときも基本的に几帳という衝立のような物に隠れていたり、扇で顔を覆ったりすることがほとんどでした。そのため、なかなか見られない女性の顔を物の隙間からのぞき見ることを「垣間見(かいまみ)」と表現していました。

ここからは、源氏物語や伊勢物語、竹取物語のそれぞれの物語の中で、「垣間見る」がどのように用いられていたのかを解説します。

■源氏物語

「源氏物語」は、平安時代中期の女性、紫式部(むらさきしきぶ)によって書かれたとされる長編小説です。主人公の光源氏(ひかるげんじ)の生涯と恋模様、その息子である薫(かおる)の成長を綴っており、約70年分にもわたります。

源氏物語の「五帖 若紫(わかむらさき)」で、光源氏が散歩している際に小さな垣根越しにある家の中を垣間見て、その中で遊んでいた少女に強く惹かれるシーンは有名です。

まだ10歳くらいのその少女は、当時密かに恋焦がれていた藤壺(ふじつぼ)によく似ており、光源氏は彼女を自分の庇護下に置き、理想の女性に育て上げることを決意しました。そして、この少女は後に紫の上(むらさきのうえ)となり、光源氏の生涯にわたる伴侶となりました。

■伊勢物語

伊勢物語は、「昔、男(ありけり)」で始まる、平安時代前期の短編の歌物語集です。主人公の名前は明らかにされていないものの、歌人在原業平(ありわらのなりひら)がモデルではないかといわれています。

伊勢物語の「初冠(ういこうぶり)」は、ある男が成人した後に京都から奈良へ鷹狩りに行った際、若くて美しい姉妹を見て恋心を抱き、その場で着ていた狩衣の裾を切って和歌を書いて贈ったという話です。

主人公のある男は、「この男、かいま見てけり。」と、姉妹を物の隙間からこっそりのぞき見をしています。

■竹取物語

竹取物語は、作者成立年ともに未詳ですが、平安時代前期に男性知識人によって作られたとされる「作り物語」です。作り物語とは、平安時代における物語文学の分類の名称であり、事実に基づかない作り話のことです。

主人公のかぐや姫は竹から生まれ、驚異のスピードで大人の女性に成長し、この世のものとは思えない美貌の持ち主と噂されるようになります。

この噂を聞いた若い男性たちはかぐや姫をひと目見たいと考え、夜もまともに寝ず屋敷のまわりの垣根やあらゆるところに穴を開け、どうにかして垣間見ようと、つまり中をのぞこうと思い悩みました。

このように、垣の間から見ることを「垣間見」といい、やがて動詞化して「垣間見る」や「垣間見する」と表現するようになりました。

「垣間見る」を使った例文

古典文学では、主に男性が女性の姿を垣の間から見るという意味で使われていた「垣間見る」ですが、現代では物事の一部が見えることや、本質をうかがい知ることの意味で使われます。ここからは、「垣間見る」を使った例文をみていきましょう。

古典文学では、主に男性が女性の姿を垣の間から見るという意味で使われていた「垣間見る」ですが、現代では物事の一部が見えることや、本質をうかがい知ることの意味で使われます。ここからは、「垣間見る」を使った例文をみていきましょう。

■パーティーで、彼女の素の部分を垣間見ることになった

「垣間見る」は、普段は見せない感情や行動を一瞬だけ垣間見ることで、その人の本質や真実の姿を知るというニュアンスでも使われます。この例文では、パーティーという非日常的な場面で、彼女が普段は見せない一面を見たことで、彼女の本当の姿をうかがい知れたという状況を表しています。

■気になって、カーテンの隙間から隣の家を垣間見る

カーテンの隙間から、隣の家の様子を一瞬だけ見る行為を示し、源氏物語や伊勢物語などの古典文学で使われていた「垣間見る」に近い意味合いといえるでしょう。つまり、物の隙間や陰から、こっそりとのぞき見ている様子をあらわします。

家の中に入って直接見るのではなく、カーテンの隙間を通して一瞬だけ見ることで、状況や様子を把握するという点がポイントです。

■散歩中に、木々の間から美しい湖を垣間見た

「垣間見る」という言葉には、何かを一瞬だけチラッと見る、または偶然に見かけるという意味もあります。この例文は散歩中に偶然、木々の隙間から一瞬だけ美しい湖の景色を見たという意味であり、ここでの「垣間見る」は、偶然の発見を強調する表現といえるでしょう。

■映画の予告編から、本編のストーリーを垣間見た

映画の予告編を通じて、本編の内容を予測するという意味の例文です。このように「垣間見る」は、物事の一端を知ることをあらわし、完全な理解や詳細な情報を得る前の認識を示す際に使われます。

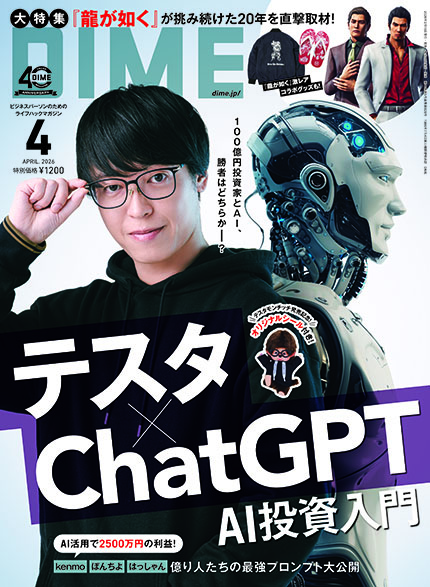

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE