2024年4月から労働条件の明示ルールが変更され、転勤により将来勤務する可能性のある場所を事前に明示することが必須となった。共働きや介護が必要な従業員が増える中、学生や就労者の働き方やキャリア形成に対する価値観も変化している。このような状況の中、転勤が原因での離職が増加するなど、転勤制度に対する企業の課題が深刻化している。

こうした状況を受けてパーソル総合研究所はこのほど、「転勤に関する定量調査」の結果を発表した。

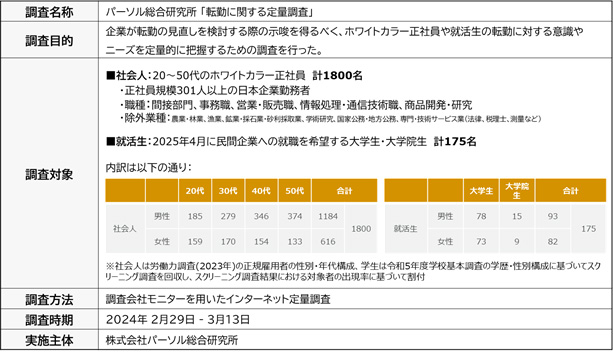

本調査は、社会人や就活生の転勤に対する意識やニーズを定量的に把握することで、企業が転勤制度の見直しを検討する際の示唆を得ることを目的に実施している。なお転勤は「国内転勤(転居を伴う異動)」を対象として調査を行った。

採用への影響

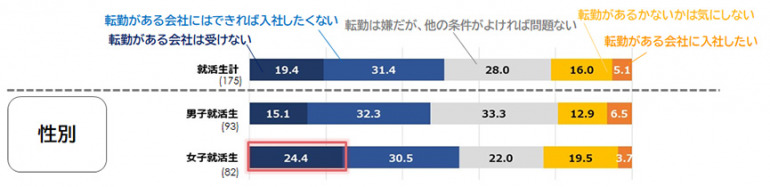

1. 就活生の入社意向を性別で見ると、女子学生の約4分の1が「転勤がある会社は受けない」意向をもつ。

2. 社会人の中途入社意向を性年代別で見ると、どの年代においても、女性では3割以上、男性では2割前後が「転勤がある会社は受けない」と考えている。

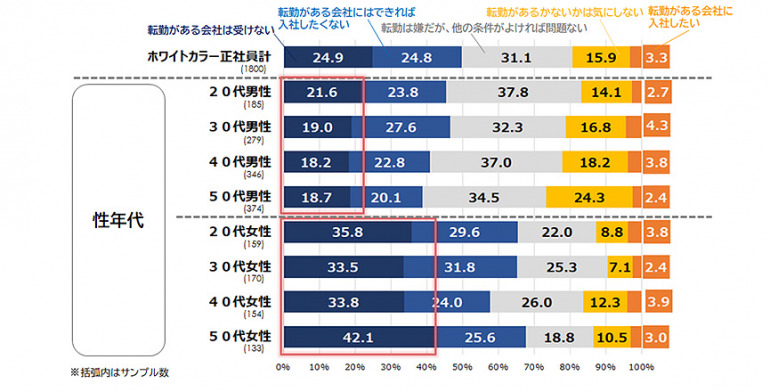

3.「国内転勤」が応募意向に与える影響は、給与や仕事内容、残業時間よりも大きい。

「転勤1~2回」は、「転勤なし」と比べて応募意向への影響(効用値)が1.0~1.1下がる。「現在の給与」(就活生においては希望する業界の平均初任給)と、「現在より20%高い給与」(給与が30万円の場合は6万円のアップ)では、応募意向への影響(効用値)に約0.4~0.8の差しかない。つまり、給与の増額よりも転勤があるほうが大きな影響力をもつ。転勤回数が6~9回までは、転勤回数が増えるにつれて選好度が大きく低下する。

定着への影響

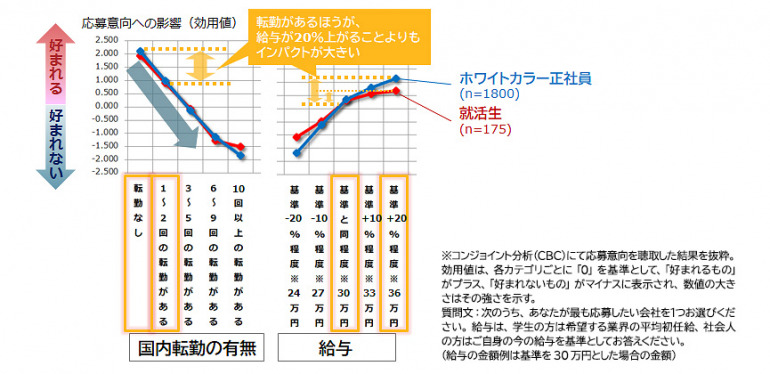

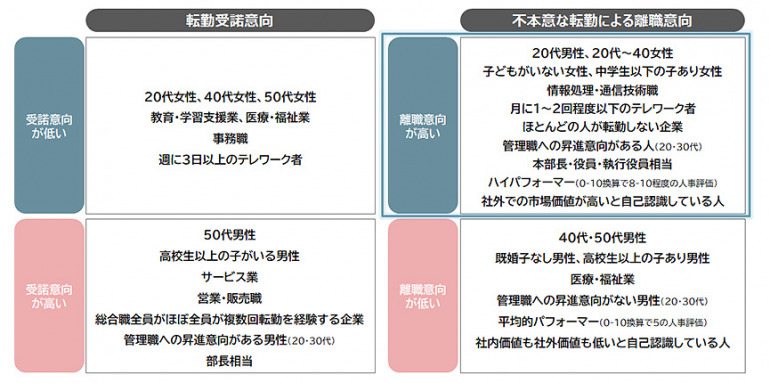

4. 転勤がある企業に勤める総合職社員において、どのような条件であっても転勤は受け入れない人が2割弱を占める。不本意な転勤を受け入れるくらいなら会社を辞めると考えている人は4割弱に上る。

5. 不本意な転勤を受け入れるくらいなら会社を辞める意向は、20代男性や20代~40代の女性、情報処理・通信技術職、ハイパフォーマー、社外価値が高いと自己認識している人などで高い。

※人事評価は、直近に受けた人事評価について、5を平均とした0-10の数値で回答したもの。8-10をハイパフォーマー、5を平均的パフォーマーとして分析。

※詳細データについては報告書のAppendix(P56~)を参照

離職の実態

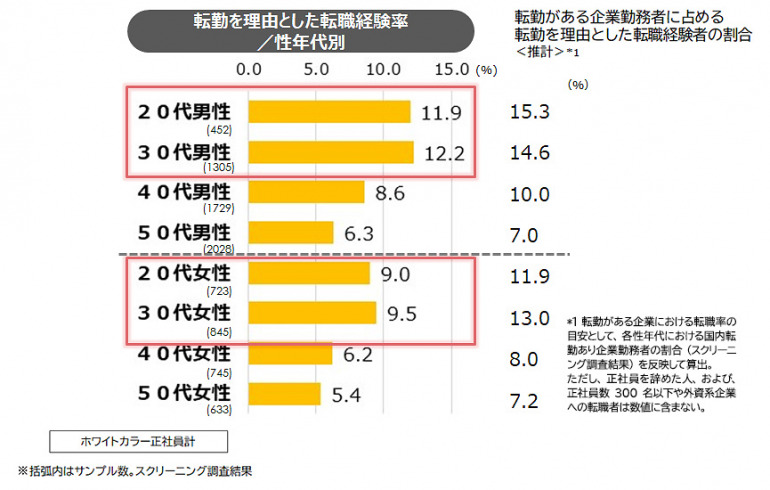

6. 実際に転勤を理由に転職した人の割合は20~30代で高く、20~30代の10%程度に転勤を理由とした転職経験がある。

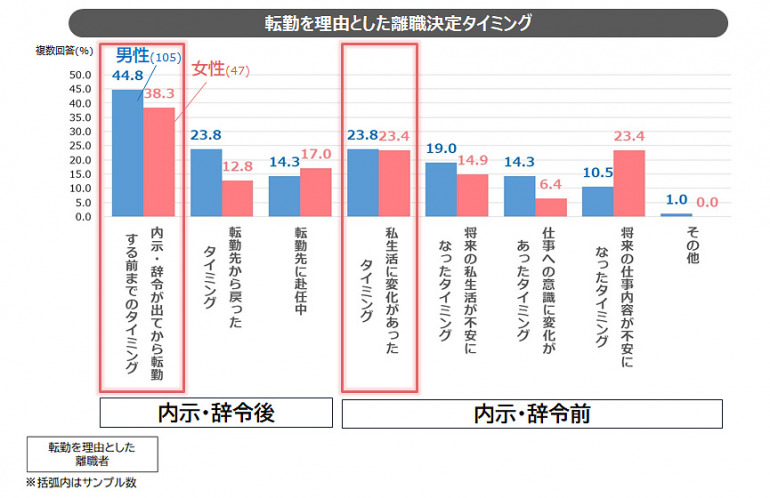

7. 転勤を理由に離職した人が離職を決めたタイミングは、転勤の内示・辞令が出てから赴任までが最も多いが、半数以下にとどまる。

転勤の内示・辞令が出ていないのに私生活に変化があったタイミングで離職を決めた人も約4分の1を占める。

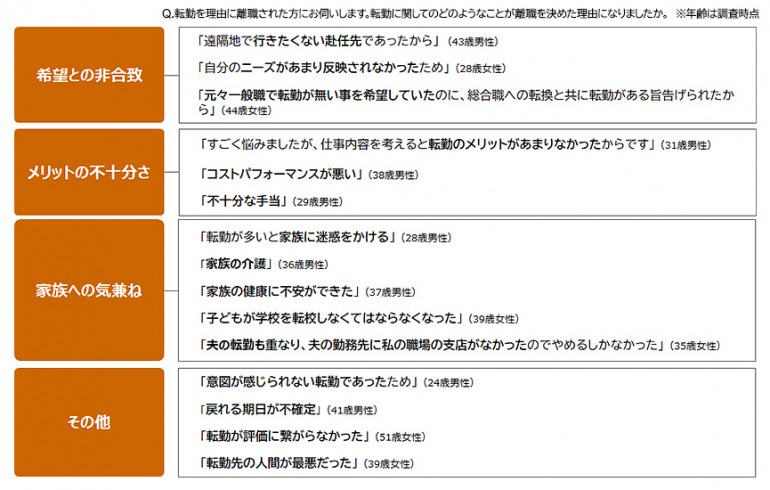

一方で、離職決定理由としては、「赴任先や条件が希望と合致していなかったこと」や「転勤のメリットが不十分」、「家族への気兼ね」などが挙がる。

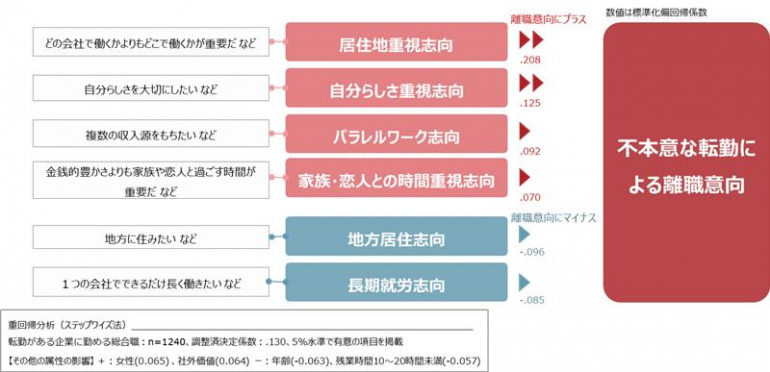

離職につながる価値観

8. 本人の志向性を見ると、「居住地や自分らしさ」、「家族・恋人との時間」、「1つの会社だけに依存しないパラレルワーク」を重視する志向を持っていると、不本意な転勤を受け入れるくらいなら会社を辞める意向が高い。

9. 会社と従業員の関係性に対する価値観を見ると、「家庭事情への配慮の期待」「主体的なキャリア形成意識」「同調圧力」の3つが、不本意な転勤を受け入れるくらいなら会社を辞める意向と関係している。同調圧力には、プラスとマイナスの作用が見られる。皆が従っているのであれば不本意な転勤でも受け入れるが、個別配慮等が行われている状況では不本意な転勤を受け入れるくらいなら会社を辞める意向が高い。

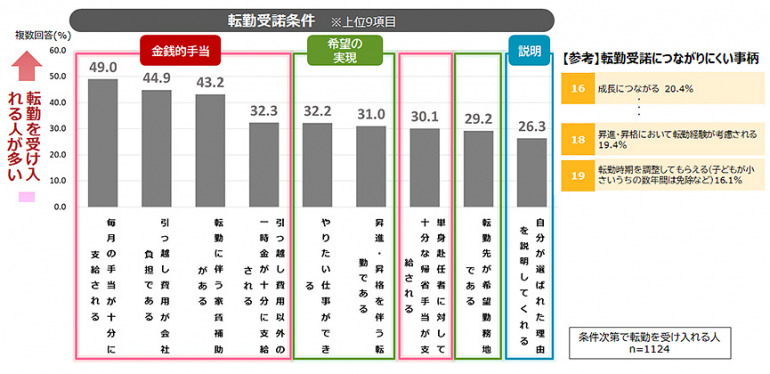

転勤を受け入れる条件

10. 転勤を受け入れる条件としては、毎月の手当や一時金などの「金銭的手当」、やりたい仕事ができることや昇進・昇格を伴う転勤であること、希望勤務地であるといった「本人の希望の実現」、自分が選ばれた「理由の説明」が上位に入る。将来の昇進・昇格において転勤経験が考慮されることや転勤により成長できることは受諾につながりにくい。

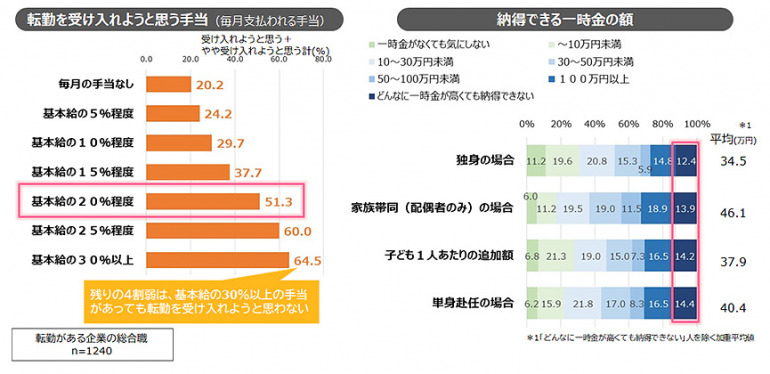

11. 転勤がある企業の総合職社員のうち、基本給の20%程度の手当があると転勤を受け入れる人が約半数に達する。一方で、基本給の30%以上の手当があっても転勤を受け入れようと思わない人が4割弱を占める。一時金に関しても、どんなに一時金が高くても納得できない人が1割強を占める。

調査結果からの提言

今回の調査では、転勤の有無が入社や離職の意思決定に大きな影響を与えることが明らかになった。転勤制度があることによる採用母集団の取りこぼし、従業員の離職リスクは大きい。特に、若年層や女性、ハイパフォーマー層で離職リスクが大きい。また、実際に転勤の内示を出さなくても私生活に変化があったタイミングなどで将来の転勤を懸念して離職を決定していることにも留意が必要だ。

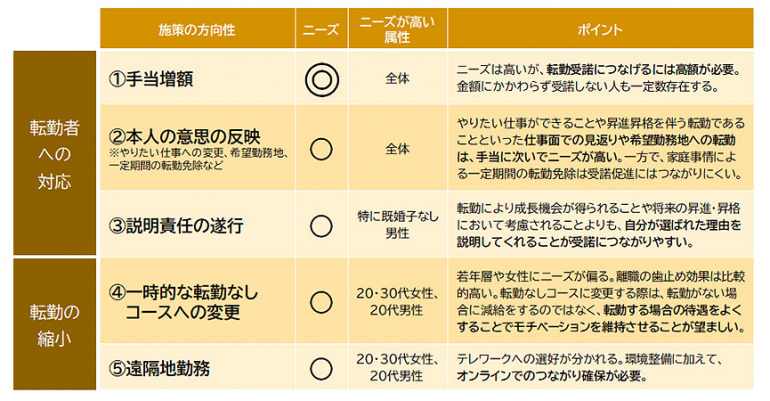

今となっては、企業主導の転勤は時代遅れであるともいえる。採用や定着へのインパクトを考慮すると転勤の廃止も一考に値するが、転勤制度を継続させるのであれば、確かな見返りを与えて「転勤のコスパの悪さ」を低減させることが必要である。

不透明な将来の昇進可能性ではなく、目先の確かな見返り(金銭的ベネフィットや本人がやりたい仕事内容への変更、昇進昇格の随伴、選ばれた理由の説明)が求められている。

中でも、十分な手当てのニーズが最も高いが、転勤の見返りとして納得が得られる金額は高額である。手当の充実は重要であるが、それ以外でも、本人がやりたい仕事が実現できるように仕事内容の変更を行うことや昇進昇格とセットにすること、本人のキャリアにとってプラスになることを説明して納得を得ることといった本人の意思に寄り添う運用を心掛けたい。

その他、遠隔地勤務や一時的な転勤なしコースへの変更といった施策も考えられる。ただし、どちらもニーズが女性や若年男性に偏ることから、万人受けする施策ではない。遠隔地勤務は、テレワークに対する個人の選好も異なる。

孤独感への不安も多く挙がることから、遠隔地勤務を行うには、テレワーク環境の整備に加えて、オンラインでの定期的なミーティングやチームビルディングなどで人間関係の構築を支援することもポイントになりそうだ。また、一時的な転勤なしコースへの変更は離職防止効果が見込まれるが、転勤なしコースに変更する際に減給をするのではなく、転勤する場合の待遇をよくすることでモチベーションを維持させることが望ましい。

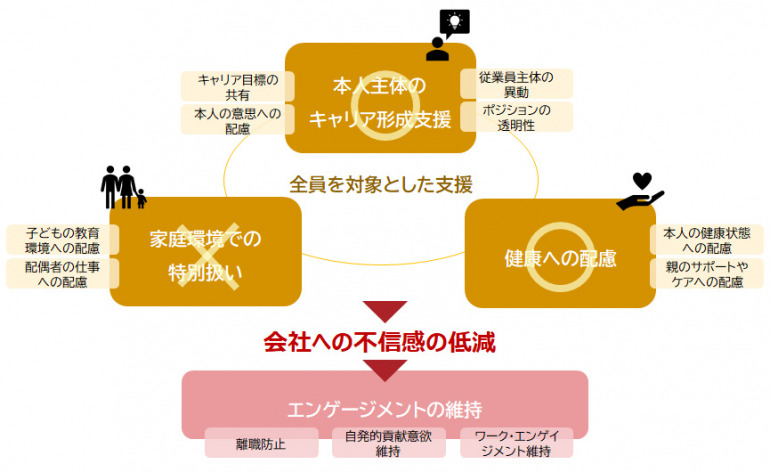

キャリア自律の観点からいえば、転勤制度はキャリア自律と矛盾するものではない。特定層の家庭環境について特別扱いするのではなく、各々のライフプランや希望勤務地、やりたい仕事といったキャリア意思の反映を行うことが大切だ。転勤とキャリア自律をどのように両立させていくか、企業の手腕が問われている。

転勤が多い企業で、どのような支援を行うとエンゲージメントを維持できるのか

<調査概要>

出典:パーソル総合研究所

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/transfer.html

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE