地元を居心地のいい空間にするための「まちづくり憲章」を策定

――それからは、どんな活動をなさったのですか?

T:会の発足とほぼ同時期に、偶然だったのですが練馬区の「まちづくり条例」の中で「住民による地区計画等の原案申出制度」が施行されたのです。それは住民が自分たちのまちづくりの原案や自主ルールなどを提案できるものでした。そこで、その制度を活用しようと、2008年に「総合型地区まちづくり準備会」として練馬区がつくった「練馬区まちづくりセンター」へ登録。以後は定期的に会合を開いて、自分たちの「まち」について意見交換を始めたのです。

――自分たちの「まち」のルールをつくるというのは、一般市民には難しそうな気がしますが。

T:ええ。自主ルールに公的な拘束力はありませんが、こんな「まち」にしたいという地域の想いや基本的な考えをまとめたものです。ルールづくりの進め方や、活動報告書・申請書など書類の書き方に関しては、「練馬区まちづくりセンター(現みどりのまちづくりセンター)」がサポートしてくれました。

そのおかげで、私たちは2011年に「まちづくり憲章」を策定。2012年には、「総合型地区まちづくり協議会」として練馬区長からの認定を受けられたのです。

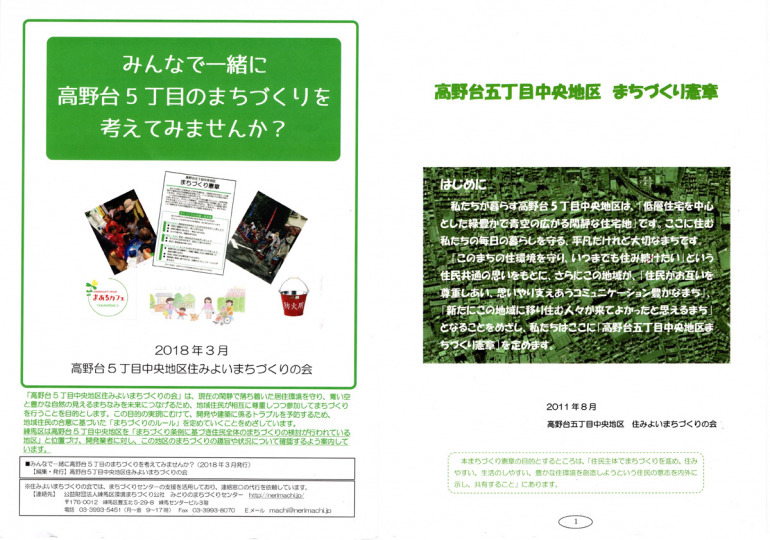

Tさんも参加して作成した「まちづくりの会」のパンフレット。写真左はこれまでの会の発足の経緯と活動内容が、写真右は「まちづくり憲章」の中身がひと目でわかるようになっている。

Tさんも参加して作成した「まちづくりの会」のパンフレット。写真左はこれまでの会の発足の経緯と活動内容が、写真右は「まちづくり憲章」の中身がひと目でわかるようになっている。

東日本大震災がきっかけで防災活動もスタート。地元の絆がさらに深まることに

――会が発足した2008年から認定される2012年までには、具体的にどんなことをなさったのですか?

T:定期的に会合を開く一方で、活動ニュースを発行したり、地区住民へアンケートをとったりしながら「まちづくり憲章」の策定を進めていきました。また、私たちの活動を地域に発信すると同時に、ご近所同士の絆を育むために、「防災講和」や「防災まち歩き」などを行いました。

さらに「まちづくりの会」の活動と並行して、2011年には「防災まちづくりの会 まある」を発足しました。

これは東日本大震災で被災地の様子を報道などで見たことが大きなきっかけです。あのとき「いざというときはご近所とのつながりがとても大切だ」と痛感したのです。

「防災まちづくりの会」は、「まちづくりの会」の仲間が中心となって設立しまして、区からの助成金をもらいながら防災イベントを開催しました。具体的には、非常時のための炊き出し訓練や防災グッズのお試し会などを行いました。こうした防災活動は、やがて「まちづくりの会」の活動へ統合されて、現在も続いています。

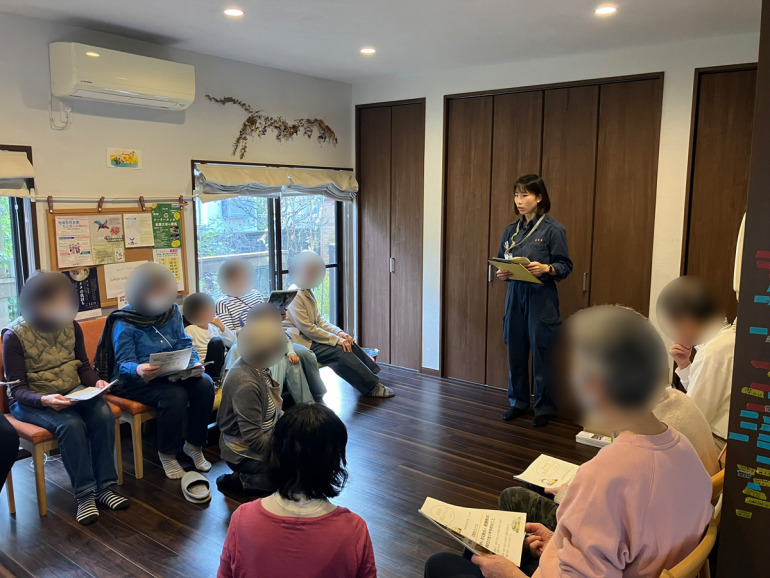

カフェで開かれた防災イベントのひとつ。練馬区区民防災課職員を招いての防災講和。このほかに防災グッズを試したり、いざというときの料理教室なども開催している。

カフェで開かれた防災イベントのひとつ。練馬区区民防災課職員を招いての防災講和。このほかに防災グッズを試したり、いざというときの料理教室なども開催している。