なぜ会社は存在しているのかを認識し、経営に役立てる考え方が「パーパス」である。

本来のパーパスの意味は、「目的」や「意図」であるが、ビジネス用語として使われる際には、会社が何のために存在しているのかという「存在意義」を表す。

2019年以降、このパーパスを掲げる企業が、国内外問わず増加傾向にあるがそれはなぜか。似たような用語である「経営理念」や「ミッション」「ビジョン」「バリュー」との違いは何か。本記事で解説する。

「パーパス」と「経営理念」は似て非なるもの

2019年8月19日付けで、米国の大手企業が属する経済団体「ビジネスラウンドテーブル」で、「企業の目的(パーパス)に関する宣言」を発表し、国内外の企業が、経営にパーパスの考え方を取り入れようと浸透し始めた。

経営理念が、企業の行なう事業の考え方を示すのに対し、パーパスは社会に対する存在意義を示している。どちらも似たような意味に見えるが、パーパスは、自社の製品やサービスが、社会のどこに役立てるのかを顧客に示す「人や社会」に注目した考え方である。

一方で経営理念は、株主を中心とした利害関係者に、どのような事業で利益を上げていくのかを示す「株主」に注目した考え方である。

また、ミッション、ビジョン、バリューは3セットでよく使われるが、それぞれ以下の意味がある。

ミッション:企業が社会に「何を」するか=What

ビジョン:企業のある時点での「目指す姿」=Where/When

バリュー:企業が実際に「行なうこと」=How

これに対しパーパスは、企業が「なぜ」存在するか。つまりWhyを表す。

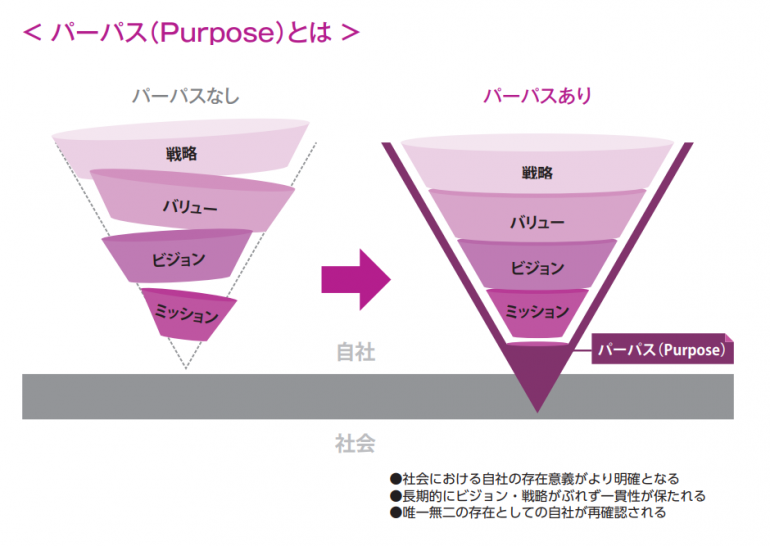

これらがどのような関係か。またパーパスがあるとどのような効果があるのか。イメージ的には以下の図がわかりやすい。

パーパスを表す概念図

パーパスを表す概念図

引用元:野村総研

パーパス(Why)を定めることで、ミッション、ビジョン、バリュー(What、Where、How)を策定している企業での考え方の一貫性がより強固なものになる。その結果、会社の強みが内外で認識され、成長し続ける組織として経済的利益も伸ばしていける。

絶対的な利益追求ではなく、多様性に富む社会的価値を

そもそも企業とは、事業を行なって利益を上げるために存在している。それなのになぜ、人や社会に注目した考え方を経営戦略に盛り込んでいるのだろう。

背景には、社会の中で存在感を高めるミレニアル世代の多様化した価値観があるとみられる。

1980年から1990年代半ばに生まれた「ミレニアル世代」の特長といえば、インターネット普及期である2000年代前後に成人し、日常生活の中で、SNSやブログなどを使って、たくさんの情報や価値観に触れてきたこと。

これにより、他人と自分とは違うのが当たり前だという多様性が受け入れやすくなっている。

また、バブル期以降の経済環境しか経験していないので、なりふり構わずお金を使うというよりは、コストパフォーマンスを追求する傾向にある。

多様性×コストパフォーマンスの考え方が、絶対的に利益を追求するという視野の狭い視点ではなく、社会のどこで役立つのか。何のためのビジネスか。といった幅広い視点で価値を生み出す企業に共感しやすいミレニアル世代が、企業の永続性に必要不可欠であるため、「パーパス」に注目が集まっている理由であるといえる。

パーパス経営の事例3社

実際にパーパスを掲げている企業の例を3社見てみよう

①ソニー

引用元:ソニー

引用元:ソニー

2019年1月に『クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす』というパーパスを発表したソニーは、考え方が確実に社内に浸透しているようだ。

その証拠に2022年3月期決算で、営業利益1兆円超を達成している。

②富士通

引用元:富士通

引用元:富士通

2020年にパーパスを策定し、この実現を目的とした評価制度「Connect」を導入した。社員の一人一人が、パーパスを意識しながら成長し、価値を生み出していく施策で、より強い組織つくりを目指している。

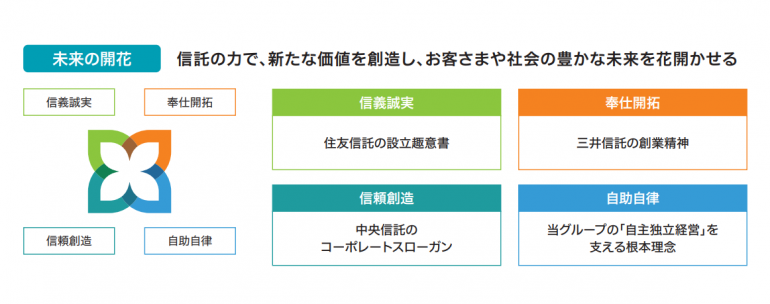

③三井住友トラスト・ホールディングス

2020年に同社が定めた中期経営計画の中でパーパスを示している。「信託の力で、新たな価値を創造し、お客様や社会の豊かな未来を花開かせる」というパーパスは、信託ビジネスをなぜ行なうのかという存在意義の確認と共に、金融庁が公表している取組方針「顧客本位の業務運営に関する原則」を内包しているといえる。

「パーパス」とは、混沌とした社会で企業が生き延びるための考え方

パーパスが求められている理由について、上段では、ミレニアル世代が求むる価値観を例に説明した。

社会全体の情勢を考えると、コロナ禍の経験、ロシア・ウクライナ問題の発生など、混沌を極めている。そんな中でSDGsやDX、AIによる加速度的なデジタル化など、多様性にも富んできた。先行きの予測が難しい時代になっていることも、パーパスに注目が集まる理由であろう。このような世の中で、社会にどのような価値をできるのか、そこに企業の存続がかかっているのかもしれない。

文/久我吉史

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE