フォースタートアップス「2022年世界時価総額ランキング。世界経済における日本のプレゼンスは?」

フォースタートアップスは、2022年1月14日時点での「2022年世界時価総額ランキング。世界経済における日本のプレゼンスは?」を発表した。

2021年12月7日時点の時価総額が2兆8,000億ドル(約320兆円)に達したAppleは、世界最大の企業となった。

トップ5を占めたのは、Apple、Microsoft、Alphabet(Google)、Saudi Aramco、Amazonなど世界で認知度の高いブランド。

また、昨今ではTesla、NVIDIA、Walt Disney、Adobe、NetflixなどのIT企業やサービス企業が急激に株価を伸長させており、業界の成長を牽引している。

1990年代前期から2000年代初期にかけて勃興したインターネットバブルを皮切りに、世界の時価総額ランキングはアメリカ企業が席巻。

『STARTUP DB』では、このような環境下において、世界における日本企業のプレゼンスはどの程度に位置するのかについて独自調査した。

令和時代が幕をあけ、その大半が新型コロナウイルスによる混乱がつづく世の中。

2022年1月15日に、日本で初めてコロナウイルスの感染者が確認されてから2年が経過している。変異株の出現による第6波の渦中にいる一方、ワクチンや治療薬の開発も進み“ウィズコロナ“の経済回復のあり方が模索されている。

今回の調査では、平成から令和初頭までの世界経済を時価総額の観点から振り返る。

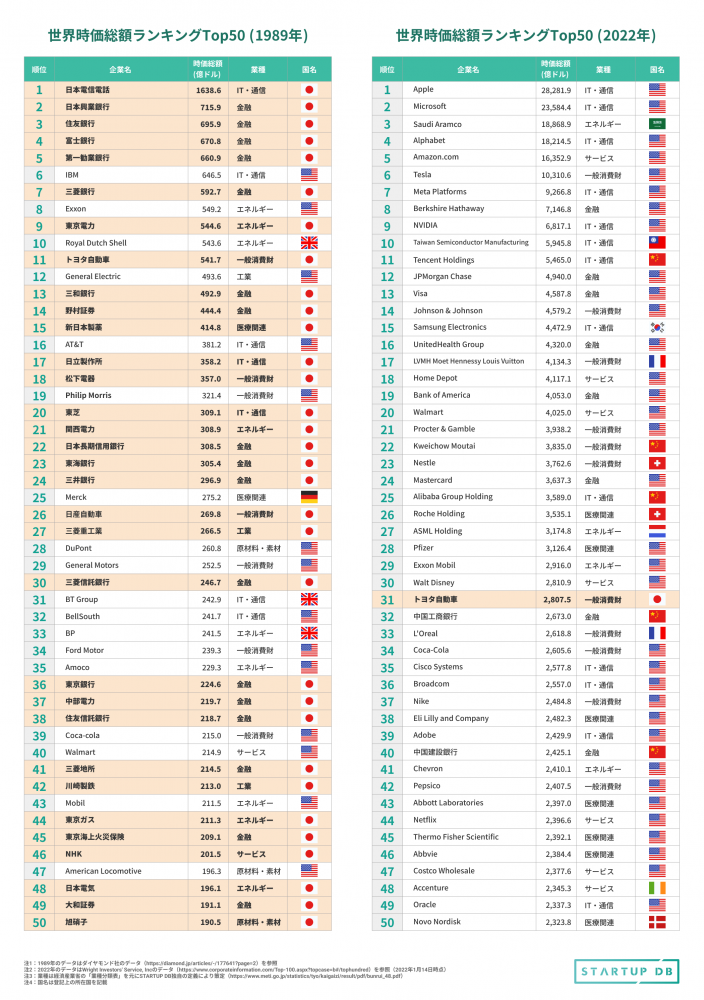

世界時価総額ランキングー1989年と2022年ー

左の表は1989年(平成元年)時点の世界時価総額ランキング。日本電信電話が2位に2倍以上の差をつけて首位である他、ランキングTop5を日本企業が独占していることがわかる。

また、32社の日本企業のうち金融機関が17社ランクインしていることは、バブル期の経済政策において金融機関が日本の成長を牽引してきたことが表れている。

一方で右の表は、2022年1月時点の世界時価総額ランキング。Top10はサウジアラビアの石油企業であるSaudi Aramcoと台湾のTaiwan Semiconductor Manufacturingを除き、GAMMA(Google、Apple、Meta Platforms、Microsoft、Amazon)を含むIT企業やTeslaとアメリカ企業が独占状態。

日本企業は50位以内にトヨタ自動車が1社のみがランクインする結果となった。また、Top10にランクインする企業の業種が金融業からIT・通信業に変化していることも見て取れる。

1989年時1位の日本電信電話より2022年時1位であるAppleの時価総額が17倍以上となっていることからも、約35年間で日本企業の世界における立ち位置が変化したことだけではなく、世界経済が大きく成長したことがわかる。

国籍・業種からみるTop50社の特徴

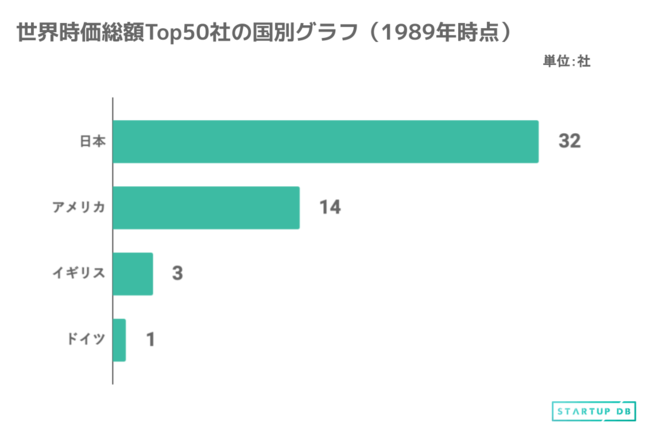

次に国籍・業種から見るこの30年の変遷について紐解く。図は1989年時点の国籍別の世界時価総額Top50を示すグラフだ。

1989年時点のグラフにおいて、日本が32社、アメリカが14社、イギリス3社、ドイツ1社となっており、日本とアメリカ企業がTop50位のほとんどを占めていたことがわかる。

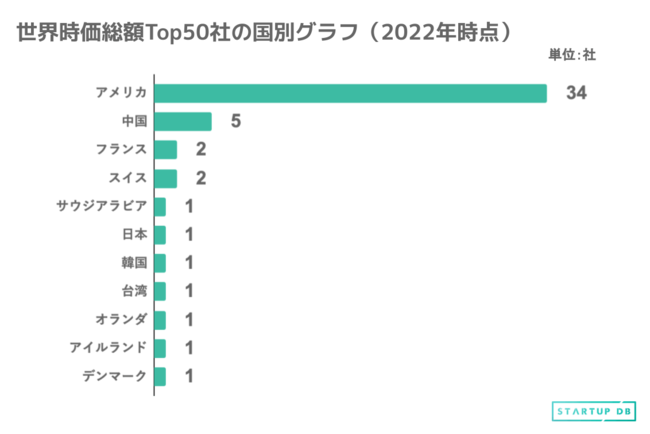

次に2022年1月の国籍別データをグラフにしたもの。アメリカが34社で1位、次いで中国が5社、フランスとスイスが2社とランキングが様変わりしている。

1989年から約35年経ち、半数以上をアメリカが占める結果になった。日本を含めた他6国は、各国1社ずつ国を代表する企業がランクイン。地域別に見ると、北米が34社、アジアが8社、ヨーロッパが7社、中東が1社となっている。

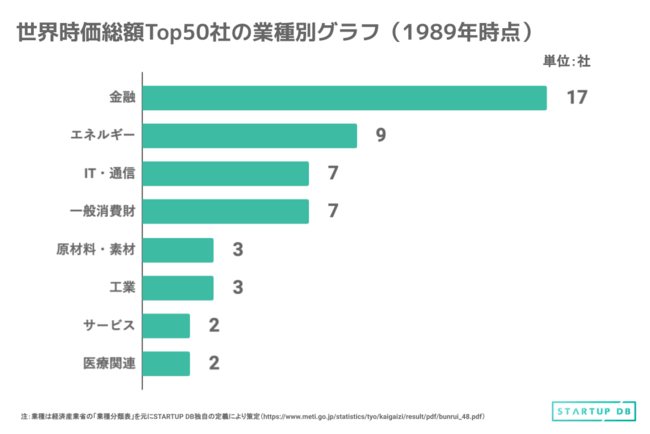

次に業種について紐解きく。図は1989年時点での業種別グラフ。業種別企業数は、金融が17社で他の業種を大きく引き離していた上、その17社すべてが日本企業という結果だった。

これは当時の日本が、金融機関からの個人や企業に対する融資が膨らみ土地や株式の資産価値が急激に高騰したバブル景気真っ只中であったことが背景にある。次いでエネルギーが9社、IT・通信と一般消費財が7社となっている。

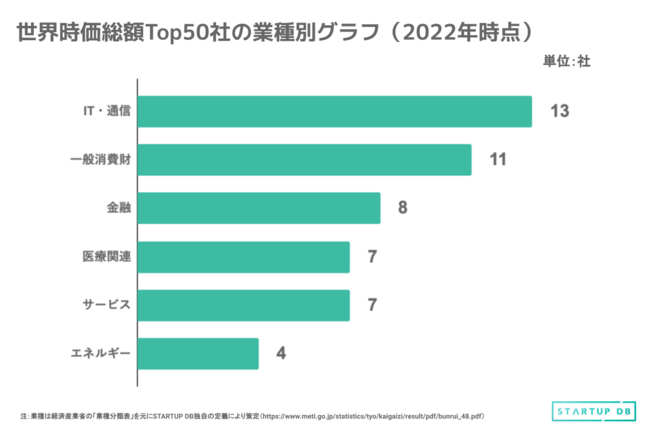

次に2022年の業種別企業数のグラフ。IT・通信が13社で最も多く、そのうち9社がアメリカ企業という結果となった。

また、1989年時点で7社だった一般消費財が11社、2社だった医療関連が7社、同じく2社だったサービスが7社と増加したことは、約35年で各業界が成長したことを表している。

これは、新型コロナウイルスの影響で在宅時間が増え、家の中で快適に過ごすためのいわゆる“巣ごもり需要“が拡大したことで、ECサービスを展開するAmazonやWalmart、動画配信サービスを展開するWalt DisneyやNetflixが業績を伸ばしていることが要因と考えられる。

また、医療・衛生用品を製造するJohnson & JohnsonやProcter & Gamble、飲料や食品を製造・販売するNestleやCoca-Colaなどの一般消費財もこの“巣ごもり需要“を受けて売り上げが増加していることも注目すべき点だ。

この他に医療関連が増加した理由としては、新型コロナウイルスのワクチンの製造を担うPfizerやPCR検査キットの開発・製造を担うThermo Fisher ScientificなどがTop50にランクインしたことが挙げられる。

世界時価総額ランキングー2019年と2022年ー

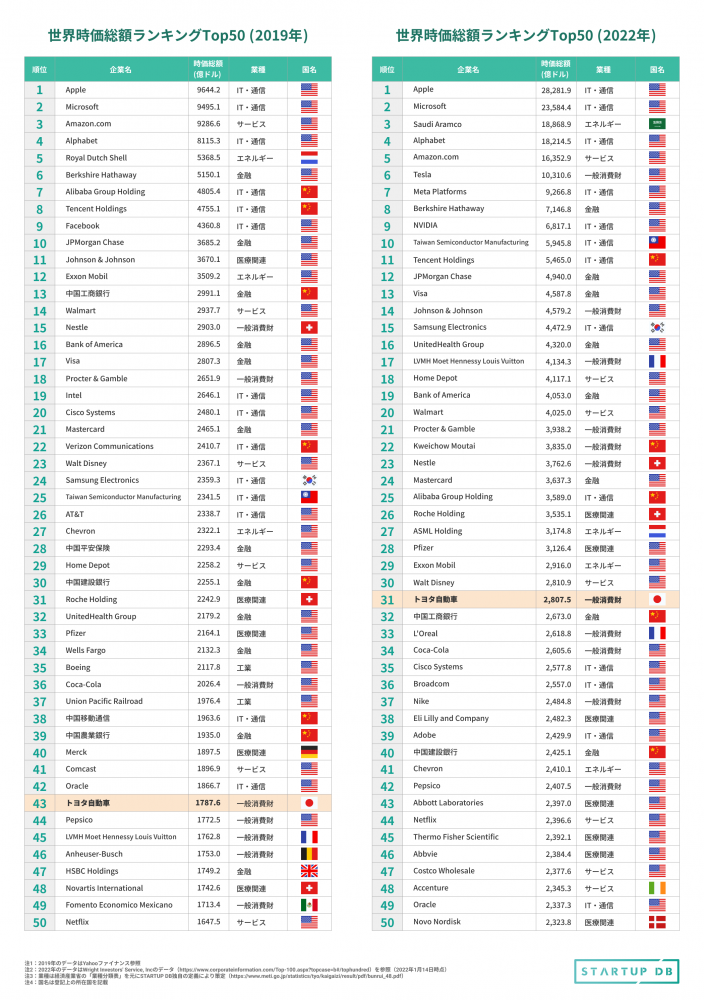

Appleは2019年4月時点の時価総額9644.2億ドルから約3年間で2.93倍に成長している。

また、新型コロナウイルスの影響で新興バイオ企業の時価総額が増加していることがわかる。2019年時点ではTop50のランク外であったアメリカ企業のEli Lilly and Companyが38位、デンマーク企業のNovo Nordiskが50位に新規ランクイン。31位にランクインしていたスイスのRoche Holdingが26位にランクアップしている。

日本企業でランクインしたのは2019年も2022年も変わらずトヨタ自動車の1社のみ。コロナ向けワクチンや治療薬の開発で他国の企業に出遅れたこと、また、大手企業と新興企業の連携が不十分で、新興勢に対する株式市場の評価も低調であることが要因と考えられる。

2021年12月にSamsung Groupは、製薬業界19位のアメリカのバイオテクノロジー企業Biogenの買収に踏み出している。

アルツハイマー病などの神経疾患分野で世界随一といわれるBiogenの買収を成し遂げることができれば、Samsungは世界の製薬・バイオ産業のトップグループに躍り出ることになる。

Biogenの全株式を取得した場合、買収額は50兆ウォン(約4兆9,000億円)を超える巨額の取引となる見通しだ。

時価総額から見る近年のトレンド

Appleは2018年8月、アメリカ企業で初めて時価総額が1兆ドルを突破、その後2020年8月に2兆ドル、2022年1月3日には一時3兆ドルを突破。2022年1月11日時点の東証1部の時価総額合計は約731兆円であり、Appleは1社でその半分に迫っている。

同社は「iPhone」や「Mac」などの製品を製造・販売するほか、「Apple Music」や「Apple TV+」などのサブスクリプションサービスを展開しており、近年売り上げが伸長している。

加えて、開発中と噂されているのが完全自動運転車や拡張現実(AR)や仮想現実(VR)端末。ベストセラー製品を発売し続ける一方で、自動運転車やバーチャルリアリティなどの新市場を開拓するAppleの姿勢に、投資家は信頼を寄せているようだ。

2003年7月に設立されたTeslaは2021年10月に時価総額1兆円を突破しMeta Platformsを抜いた。2010年6月の株式上場以来わずか11年で時価総額1兆ドルに到達し、トヨタ自動車の4.1倍の時価総額にまで成長している。

電気自動車(EV)セダン「モデル3」を製造・販売するTeslaは、2021年10-12月(第4四半期)の出荷台数が過去最高の30万8,600台となっている。

世界の脱炭素、EV推進の流れにより急激に成長したほか、アメリカレンタルカー大手のHertz Global Holdingsが「モデル3」を10万台購入することを発表したことが大きな要因となったようだ。

時価総額が10兆円を超える企業は、アメリカ企業が96社、中国企業は17社。日本は新たにリクルートホールディングスが時価総額10兆円を突破し合計5社という結果となった。

昨今のデジタル化の波を商機につなげたIT企業のほか、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けてワクチンの製造を担った企業が目立つ。中国は、当局の規制強化による影響から企業数が減少している。

このような環境下において、2021年12月24日時点、世界上位1,000社の時価総額では、アメリカが5割を超えている。

しかし、日本はその5%に満たず、68社に留まっている状態だ。トヨタ自動車やソニーグループ、キーエンスなどが日本企業を牽引するも、高い成長期待に世界中の資金が集まるアメリカ国企業の中で、大きな存在感があるとはいえない状況になっている。

『STARTUP DB MEDIA』編集者による考察

今回、『STARTUP DB MEDIA』にて2019年7月にリリースした記事「平成最後の時価総額ランキング。日本と世界その差を生んだ30年とは?」から約2年半後、新型コロナウイルス感染症による未曾有の事態を経験した世界の企業を時価総額の観点から考察しました。令和時代となり4年目、平成元年のランキングにおいて日本企業が独占した面影はありません。

デジタル化やカーボンニュートラルの波に応じてビジネスモデルを柔軟に変える、未来志向型の企業に変化していく必要性が出てきている新たなフェーズに差し掛かっています。

新型コロナウイルス感染症が急拡大する中、日本企業で大きく成長を遂げ、時価総額10兆円を突破したのがリクルートホールディングスでした。子会社であるindeedの人材ビジネスの業績が急拡大したことが大きな要因とされています。

新型コロナウイルスの影響で“カネ余り“が生じ、スタートアップへの投資は加熱しています。世界を牽引する企業を日本からもう一度生み出すため、今が再起のタイミングなのかもしれません。

【調査概要】

タイトル:「国内スタートアップ資金調達金額ランキング」

調査期間:1989年から2022年1月まで(2022年1月14日時点)

レポート記事:STARTUP DB (https://media.startup-db.com/research/marketcap-global-2022)

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE