ロボットにAIーー 少し前までは映画や小説の中にしかいなかった存在が、コロナ禍で私たちの生活にますます浸透してきている。お店やホテル、病院にロボットが立っていたり、スマホやパソコン、車などを通してAIがアシストしていたり。それは日々の生活だけでなく、働き方をも大きく変えつつある。

今はできるだけ人との接触を減らすスタイルが求められるコロナ禍。デスクワークが主な人たちにとっては、リモートワークが一気に促進した。奇しくも政府が最重要課題として掲げてきた「働き方改革」にあるテレワークが加速することとなったが、まだまだ日本ではうまく対応できているとは言い難い。

テクノロジーの発展で生じた課題も、テクノロジーがサポートする時代だ。そこで、ビックデータとクラウドで世界的シェアを誇り、マイクロソフトに次ぐ世界2位のソフトウェア会社のオラクルが、日本を含めた世界11カ国、12,000人を対象に2020年7月~8月に、AI@Workというプロジェクトで「職場における人間とAI・テクノロジーの関係を調査」を実施。これらのデータをもとに、AIやビッグデータを専門とする慶應義塾大学大学院の特任教授である岩本隆氏が考察し、日本オラクルがメディアに公開した。コロナ禍でリモートワークが一気に進んだ今年、明らかになった日本の状況とは?

リモートで業績悪化?11か国中、日本は「生産性」「労働時間」ともにワースト

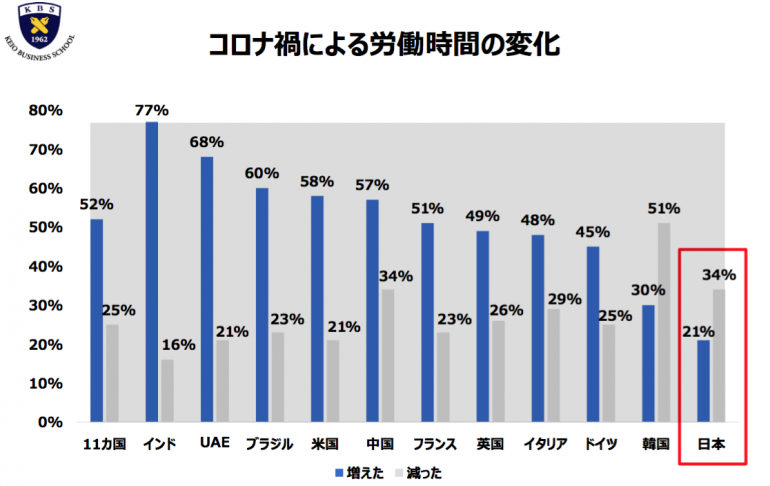

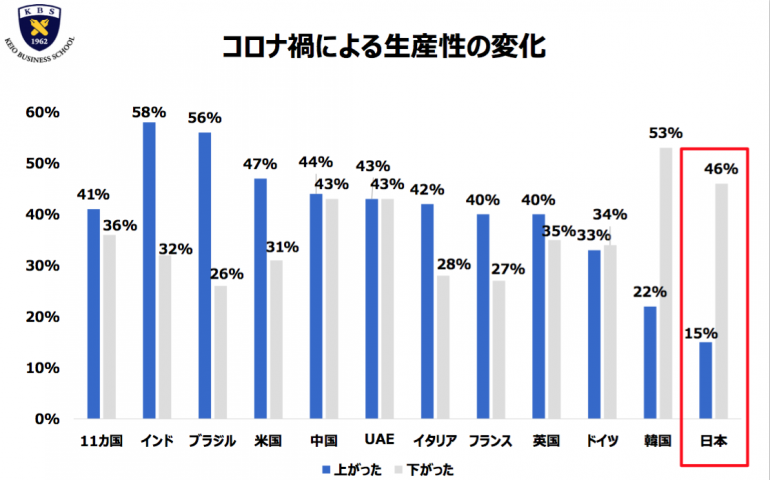

通勤時間、外出の準備といった時間がなくなったことで、一日に使える時間は増えた。そのため、グローバルで見ると、およそ2人に1人が労働時間は増え、生産性も上がったという傾向が明らかになった。日本でも、首都圏はじめ都市部で仕事をする人にとって、通勤や移動の時間が減り、満員電車など人混みをさけることが正当化され、大きな時短とストレス軽減にもなった。ところがリモートワークが進んだことで、日本は11カ国中で最も、労働時間が少なくなり、生産性が低下したというデータが浮き彫りになっている。

11カ国平均で見ると、52%が「労働時間が増えた」と回答しているのに対して、日本では21%のみと最下位。翻って「労働時間が減った」という回答が、11カ国平均の25%に対して34%だった。さらに、「生産性が下がった」という回答も、11カ国平均の36%に対して日本は46%と多く、一方の「生産性が上がった」との回答では、11カ国平均は46%にも上るが日本は15%に留まる最下位だった。

岩本氏は、「海外では業績自体が上がっている傾向があるのに、日本では落ち込んでいる企業があるということ。グラフは日本と韓国を除くと、ほとんどの国で労働時間は増え、生産性も落ち込んでいない」「日本では何をやったらいいかわからないというのが実態で浮かび上がっているのか、仕事をしているつもりなのかというところだと思います」と見立てた。

インドの突出ぶりは近年のすさまじいIT産業の躍進からも頷けるが、韓国と日本が際立って対応できていないのは住宅事情や環境も関係しているのではないか。筆者のようにフリーランスで仕事をしていると、コロナ以前よりリモートワークが基本だが、周りでよく聞かれるのが「自宅では集中できない」「捗らない」という声だ。そうした人は、カフェや外部のオフィススペースを活用するのだが、コロナ禍では利用が制限されたり、そもそも安全のため利用していなかったりすると聞く。自宅で改善を試みている人も少なからずいそうだ。

頼りたいのは人よりAI・ロボット。メンタルヘルスのサポートとテクノロジーへの期待感

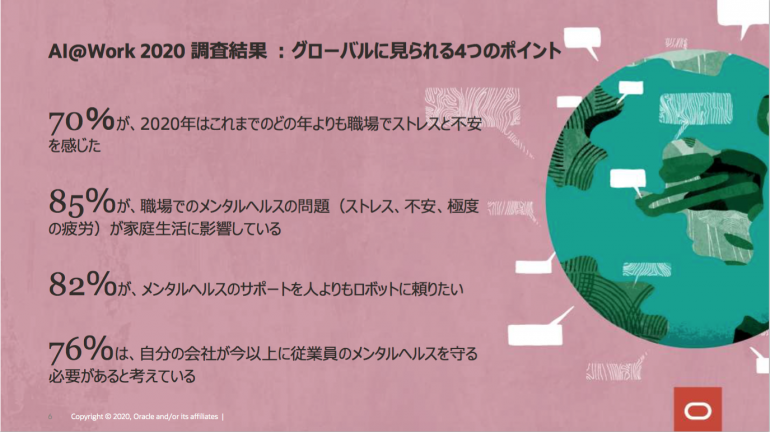

通勤時間や人混みなどのストレスが減ったとはいえ、コロナ禍ではイレギュラーな対応に次ぐ対応が求められる。安心や安全を担保しなければならない特殊な状況下のリモートワークとなったことで、結果的に多くの人がメンタルヘルスに悪影響を与えたと感じ、そのサポートをロボットやAIに求めたいと答えた。この傾向は、グローバルでも日本でもそれほど変わらなかった。

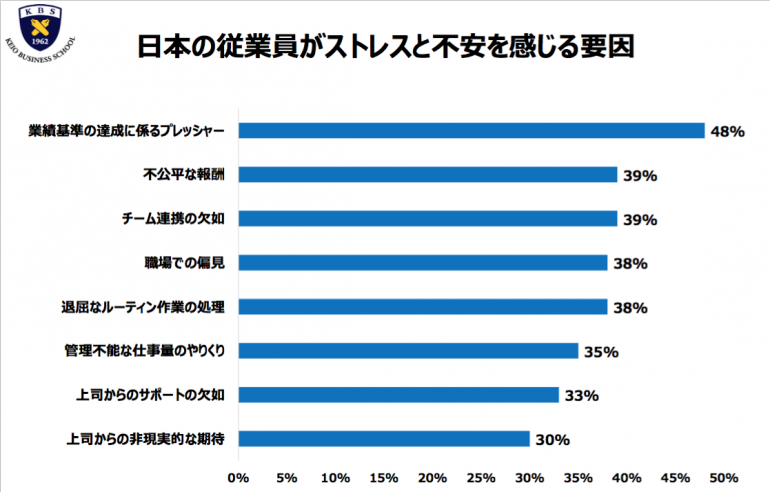

11カ国平均で70%、日本でも61%の人が、「2020年はこれまでのどの年よりもストレスと不安を感じた」と回答している。日本の場合、そのストレスと不安の内容は、「通常よりも強くストレスを感じた(37%)」、「ワークライフバランスの喪失(30%)」、「社交がないことによる気力減退 (20%)」、「孤独感 (13%)」など。つまり、強いプレッシャーを感じたり、オンオフの切り替えがうまくいかなかったり、人との交流で得られるエネルギーを失ったり、寂しさに苛まれたりしているようだ。

また、「COVID-19はメンタルヘルスに悪影響を与えなかった(30%)」も相当数いたが、コロナ禍で爆発したのか、「オーバーワークによる極度の疲労(燃え尽き症候群) (16%)」という回答もあり、いずれにせよ適切なケアが望まれる。

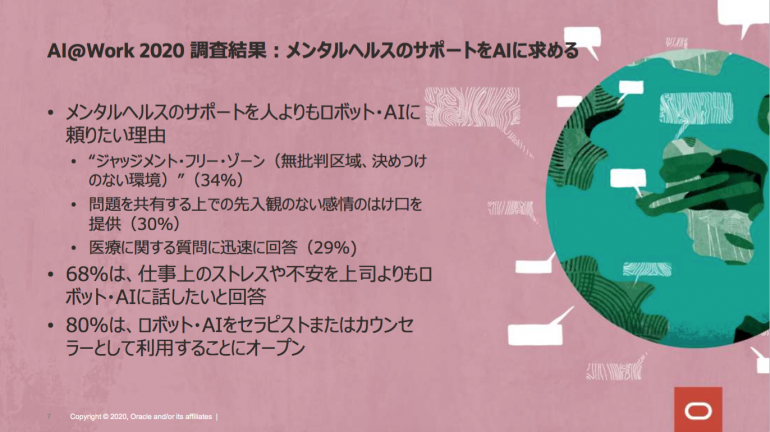

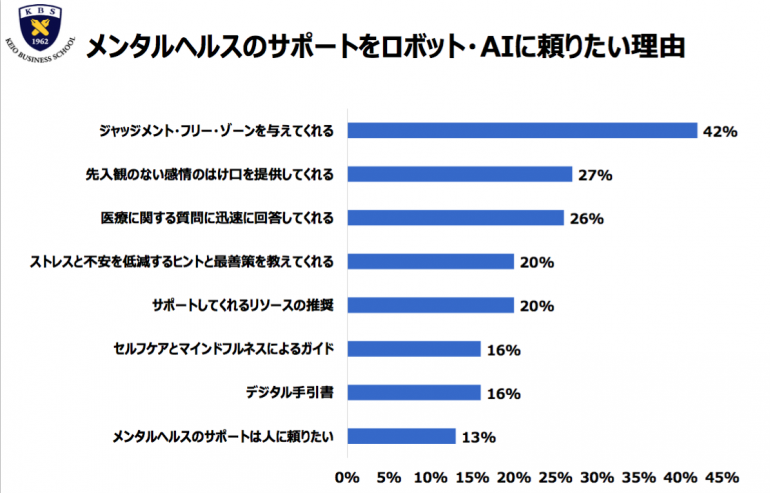

そのためのサポートをロボットやAIに求めている。注目すべきは49%とほぼ半数が、「仕事上のストレスや不安を上司よりもロボット・AIに話したい」と回答し、「カウンセラーや人に頼りたい」という人は13%にとどまったこと。「人よりもロボット・AIに頼りたいということ」と岩本氏は解説する。

理由は、「ジャッジメント・フリー・ゾーンを与えてくれる(42%)」、「先入観のない感情のはけ口を提供してくれる(27%)」、「医療に関する質問に迅速に回答してくれる(26%)」がトップ3。つまりロボットやAIであれば、人間のように主観や思い込みで判断することなく、完全に中立した立場で相談に乗ってくれるうえ、テクニカルな医療問題も迅速に提示してくれるからということのようだ。

岩本氏は、「グローバル同様、日本人自体、ロボットやAIに抵抗はなく、許容する余地は大きいのではないか」と分析し、「コロナ禍をきっかけに、これからも加速していく」との見解を述べた。

すでにロボットとAIは日常だ。外出しなくとも、インターネットで繋がるカスタマーサービスは当たり前のようにAIのチャットボットであり、スマホにある体調や食事の管理をするアプリや、人との出会いや繋がりを構築したりするアプリも、AIがサポートしている。ラジオから流れるニュース原稿をAIが読んでいたり、テレビで目にするスポーツやエンタメの世界でもすさまじいスピードでロボットやAIが活用されている。

コロナ禍における課題も不安要素も、急速に発展しているテクノロジーが解決の一助を担う。日本の生産性の低さは指摘されるようになって久しいが、労働人口の減少も想定以上という今、働き手である私たちは新しいものにオープンで柔軟な気質を十分に発揮して、今までにないスピードで順応して対応していくことが求められている。

※調査概要

《AI@Work2020調査について》

調査目的:コロナ禍における職場でのメンタルヘルス、 AIテクノロジー、デジタル・アシスタント、チャットボットについて調査

調査主体:オラクルとWorkplace Intelligence社

リサーチ会社:Savant社

調査時期:2020年7月~8月

対象国:世界11ヵ国(米国、英国、UAE、フランス、 イタリア、ドイツ、インド、日本、中国、ブラジル、韓国)

回答者数:約12,000 人(米国2,000人、各国 1,000人)

回答者職制:従業員、マネージャー、人事部門リー ダー、経営幹部

回答者年齢:22歳~74歳

※メディア説明会について

2020年11月4日オンラインにて開催

発表者:慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特任教授 岩本 隆 氏

日本オラクル株式会社 執行役員 クラウド・アプリケーション事業統括 ERP/HCMクラウド事業本部 善浪 広行 氏

取材・文/松山ようこ

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE