消費の形は進化を遂げている。「モノ消費」に対して「コト消費」が台頭し、さらに近年は「イミ消費」という新しい消費の形が生まれている。果たしてイミ消費とは何か、そのメリットは? イミ消費をコンセプトに掲げる新サービス「ウェルちょ」を通して、イミ消費の特徴や可能性について探る。

「イミ消費」とは

「モノからコトへ」と消費が変化したと言われたのが2000年頃。そして20年経ち、「イミ消費」にシフトしているといわれる。

「イミ消費」とはホットペッパーグルメ外食総研エヴァンジェリスト 竹田クニさんが名付けた2010年頃から始まった新しい消費スタイルで、「商品・サービスそのものが持っている機能や効能だけではなく、その商品が付帯的に持っている社会的・文化的な『価値』に共感し、選択する消費行動」(出典:Foodist Media by 飲食店.COM)のことを指す。

ただ「モノ」を買い、手に入れる満足だけでなく、商品やサービスの利用を通じて得られる充実感・充足感のほうに価値を見出す「コト消費」に注目が集まっていたが、「イミ消費」では社会的・文化的な視点が加わり、その「価値」に対価を支払うことに満足感や貢献感を得る。

社会的・文化的な価値とは「健康維持」や「環境保全」「地域活性」「他者支援」などが挙げられ、「無農薬・無化調」や「手作り」「ふるさと納税」「フェアトレード」などが代表的な例だ。

自分がモノを買ったり、お金を払って何かを体験したりすることで、自分の健康や誰か、もしくは社会の役に立つことができる。

「イミ消費」に着目した新サービス

そんな「イミ消費」に着目した、新たなサービスが先刻、リリースされた。これまでにない「ウェルネス」に関する「イミ消費」が可能なサービスだ。

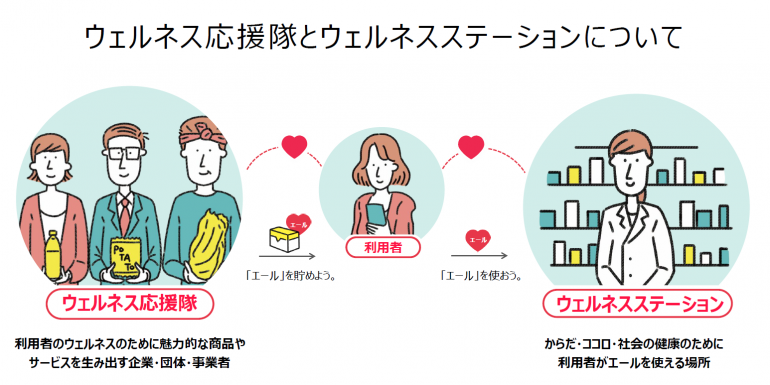

それは三井物産の子会社であるグルーヴァース株式会社による「ウェルちょ」。各メーカーから提供されるウェルネスに関する対象商品やサービスを利用することで「エール」というポイントがたまり、そのポイントを利用して、ジムやエステに通ったり、薬局で薬を購入したりできるほか、誰かにエールを贈り、相手の健康に貢献することも可能だ。

このウェルちょのサービスを考案したグルーヴァース代表の福島大地さんに、本サービスの開発経緯と「イミ消費」の関係を聞いた。

【プロフィール掲載】

福島大地さん

グルーヴァース株式会社 代表取締役社長

1998年に長崎西高校を卒業後、電子工学を学ぶために渡米し、2002年California State University, Long Beachを卒業。2003年に三井物産株式会社に入社し、会計部門、食料・食品部門でキャリアを積む。社内のイノベーション案件プロジェクトにてブロックチェーンと出会い、2017年12月に自ら温めていた構想とブロックチェーンを掛け合わせたアイデアを社内で提案。2018年1月から構想実現に向けて動き出し、同年11月グルーヴァースを設立。広島での実証実験を経て、2020年9月16日より「ウェルちょ」の本格展開を開始。

「一消費者として、また一企業人としてイミ消費については、ウェルちょを考案したときから意識していました。最近は健康や環境配慮を訴求した商品が増えてきていますが、その手の商品は基本的にこれまでの定番商品よりも割高です。それでも、例えば『体に良さそうだな』と思えば類似商品よりも数十円高くても選んで購入していました。ただ、『数十円高いものを支持していながらも、そのメリットを実感できることがないな』とも正直思っていました。企業の謳い文句を信じて購入している消費者には、もっと分かりやすい形での恩恵があっても良いのではないかと一消費者として考えていたんです。

一方で、私は商社ではメーカーへの原料供給の部隊におり、各メーカーとも新たな消費を喚起するために、様々なアイデアを試行錯誤しながら商品開発している姿を目の当たりにしていました。その際、多くのメーカーの方々から耳にしたことが、商品開発の想いやこんな消費者へ届けたいという想いが、まったく消費者に伝わっていないということでした。また、消費者に支持されているかどうかは売上でしか判断できず、どのような消費者に支持を得ているのかは分からないということもありました。

この両面の課題を解決できる方法としてウェルちょを考案しました。価値を理解してくれる消費者に、メーカーがしっかりと商品に込めた想いを伝えることができ、その価値を認めて購入してくれた消費者にはメーカーがきちんと還元できるモデルです。さらに、イミ消費の中心には健康や環境がテーマになっており、社会課題の解決と組み合わせた取り組みにすることで、よりサステイナブルな活動につなげることができると考えました」

ウェルちょでできる「イミ消費」

ウェルちょは、具体的にどんな「イミ消費」が行えるのか。福島さんは次のように解説する。

「先ほど述べた通り、イミ消費の中心には健康や環境への高い関心があります。例えば10年に一度と言われるような災害が毎年のように起きるようになり、これまでの寄付だけでなくその地域の特産品を積極的に購入するような事例が増えてきています。今回のコロナ禍においても苦境にあえぐ外食産業や生産者を助けるために、そしてそれが自分たちへのご褒美や満足感を得ることにもつながるとして消費が進んでいます。企業がその消費をつかむためには、何の商品でも良いわけではなく、しっかり価値を消費者に認識してもらえることが前提になります。

ウェルちょでは対象商品になぜ『エール』というポイントが付いているのかを各メーカーのメッセージとして消費者にお届けできる仕組みにしています。よって消費者はその商品の価値を知ることができ、その価値に納得し、支持することで、エールという形でインセンティブを得ることができるようになります。また、企業は消費者に支持を得られる商品づくり、活動などを強化していくことにつながります」

ちなみに「エール」は企業から消費者へと付与する形だけでなく、企業が自社の従業員への福利厚生として付与するといったことも行われている。point zeroという会社では、社長から評価を受ける「社長賞」が贈られた社員には同時にエールも付与されたり、部長から部下へと日頃の感謝や功績を称える意をこめる「THANK YOUカード」や「GOOD JOBカード」にエールを付けたりする取り組みをしている。

「消費」という枠にとらわれず、自分が会社や社会に貢献することでも、ウェルネス貯金がたまるのが、ウェルちょの特徴だ。

「コミュニティ」形成で共感を促進

イミ消費を行う場合、まずはメーカーが提供する「価値」に共感することが前提となる。

ウェルちょでは、消費者に対してイミ消費を意識的に喚起するためにどんな取り組みを考えているのだろうか?

「将来的に『ウェルちょコミュニティ』を形成していく予定です。例えばエールが使えるクリニック、調剤薬局、マッサージ施設などの『ウェルネスステーション』での囲い込みや、アプリやSNSなどを通してウェルネスに興味関心の高い人たちを集めること、そしてすでに世の中に存在するウェルちょと親和性の高いコミュニティとの連携も考えています。それらのコミュニティは社会課題に非常に強い関心を持ち、実際に解決に向けた取り組みを行っているところが少なくありません。そのような強い意識を持ったコミュニティと結束し、イミ消費のうねりを大きくしていきたいと考えています。そのうねりが大きくなることで企業はエールを振り出す意義が大きくなり、消費者は恩恵を受けることができる好循環を生むようになってくると思いますので、ウェルちょコミュニティをしっかりと醸成していきたいと考えています」

「イミ消費」で得られるメリット

イミ消費は、社会的な視点を持つことから、これまでの消費とは異なるメリットが生まれると考えられる。個人がイミ消費を行うことにより、どんなメリットが得られるだろうか?

1.魅力ある商品と出会う機会が多くなる

「社会がより良い方向に進んでいくだけでなく、消費者は『魅力ある商品と出会う機会が多くなる』というメリットがあると考えています。魅力ある商品との出会いは、日々の生活に彩りを加えてくれることや、楽しみを増やしてくれることにつながるでしょう。

2.一消費者としてより良い社会のために主張できる

「イミ消費は、より良い社会を創っていくために、一消費者が主張できる行為だと考えています。自分にとって、周りの人にとって、社会にとって良いと思われることを消費者の立場で支持することで、企業がさらに良いものを世の中に生み出していくきっかけになります」

3.将来の医療費などの貯金になる

「ウェルちょのエールは有効期限がありません。イミ消費により貯まったエールは医療、介護、予防という観点でご利用いただけます。イミ消費を継続することで、気が付いたら健康サイクルを回しているという良い循環を生み出し、いざ医療費や介護費用が発生したときでも貯めたエールを利用できるというメリットがあります。日々のイミ消費により、将来の不安を解消できる仕組みにしていますので、若いときからコツコツとエールを貯めていただきたいという思いは個人的に持っています。ウェルちょはウェルネス貯金の略ですが、実はそのネーミングに『貯金」という言葉を選んだのも、これが背景となります」

イミ消費が行えるサービスは、これからもどんどん増えていくだろう。そのような中、新たな仕組み「ウェルちょ」が誕生した。まずは自分が何に価値を見出すのか、考えてみるところから始めてみたい。

【参考】

ウェルちょ

https://wellcho.com/

取材・文/石原亜香利

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE