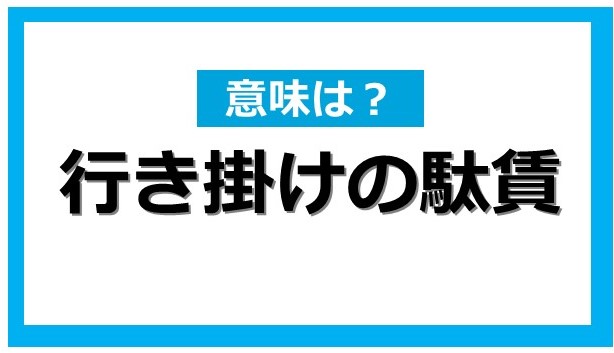

『行き掛けの駄賃』という言葉を聞いたことはあるでしょうか?ビジネスシーンでも普段の会話でも使える言葉のため、知っていると表現の幅がぐんと広がります。正しい意味や語源、使い方を知ることで、実際に会話の中で使えるようになりましょう。

行き掛けの駄賃の意味とは

使い方を知るためには、まず言葉の意味を知りましょう。行き掛けの駄賃の意味や、使用例を紹介します。使いこなせるようになると、場を和ませたり冗談めかした表現をしたりすることも可能です。

用事のついでに別の利益を得ること

行き掛けの駄賃には、『メインの用事のついでに、利益のある他のことをする』という意味があります。

例えば、営業先に訪問し取引について打ち合せをしていたら、他の商材についても教えてほしいと言われ少量ながら取引につながる、というケースです。このように、ついでに利益が発生するよいことを、行き掛けの駄賃と表現します。

ビジネスでの利用例

先述の例では、営業先で本取引のついでに他の商材の取引も開始することとなりました。このようなことがあった場合、社内で同僚と話している時に、行き掛けの駄賃という表現が使えます。

「○○社に営業に行ったら、他の商材も扱ってくれることになったんだよ。行き掛けの駄賃だったんだけどね」という具合に使用することで、成果をひけらかすのではなく、冗談めかした雰囲気で伝えられるのです。

ただし、ビジネスシーンで行き掛けの駄賃を使用する場合には、使い方に注意しましょう。例えば、クライアントやスポンサーの前で使うと、怒りを買うことがあります。駄賃には、『子どもへのごほうび』という意味があり、少額の報酬という印象を与えてしまうからです。

行き掛けの駄賃の語源は?

行き掛けの駄賃とは、どのような経緯で誕生した言葉なのでしょうか?語源を知ることで、言葉の理解をより深められるでしょう。また、行き掛けの駄賃から誕生した言葉も紹介します。

駄賃の意味に関連

そもそも『駄賃』とはどのような意味なのかを説明しましょう。行き掛けの駄賃の由来を理解するためには、駄賃の意味を知っておくと役立ちます。

『駄』という漢字は、馬偏(うまへん)が付いていることからも分かる通り、馬に関係している文字です。旁(つくり)には太という字があてられています。つまり、太く大きな馬=荷物を運ぶ馬という意味です。

一方、『賃』は報酬として受け取る・支払うお金のことをいいます。つまり、駄賃とは『荷物を運ぶ馬の運賃』のことなのです。

馬子がついでに手間賃を得たことが由来

車がない時代には、荷物を運ぶのに馬が使われていました。また、馬を使い荷物運びをしていた人のことを、馬子といいました。行き掛けの駄賃は、『馬子がついでの仕事で報酬を得ていた』ことが由来です。

馬子の仕事は、必要な時に問屋まで荷物を取りに行き、目的の場所まで運ぶことでした。しかし、それでは問屋まで行く間、何も積まずに馬をただ歩かせるだけになってしまいます。

そこで、問屋の近くや通り道までの荷物を引き受け、運賃を得ていました。本来の仕事のついでにできる小さな仕事を引き受け、できるだけ無駄がないように工夫していたのです。

行き掛けの駄賃から生まれた言葉「朝駆けの駄賃」

『朝駆けの駄賃』という言葉を知っていますか?行き掛けの駄賃から転じて作られた言葉で、印象がよく似ています。ただし意味は違うため、使い方に注意しましょう。

馬は午後より午前中の方が、元気があるそうです。そのため、朝の方が重い荷物でもラクに運べるといわれています。

そのことから、朝駆けの駄賃は、簡単にものごとができること、午前中は仕事がはかどりやすいことなどを表す言葉です。例えば、「このくらいの仕事、君にとってはきっと朝駆けの駄賃だよ」というように使えます。

行き掛けの駄賃と表現できる条件

行き掛けの駄賃という言葉を正しく使うためには、その表現が当てはまる条件を知っていることが大切です。行き掛けの駄賃は、どのような時に使えるのでしょうか?

ついでにできることから利益を得る

行き掛けの駄賃と表現する際の一つ目の条件は、本来の目的の範囲内で別な利益を得るときに使うということです。あくまでも『ついで』に行ったことをいいます。

例えば、営業先で本取引とは別の商材も同時に取引が決まれば、それは行き掛けの駄賃です。メインは本取引で、別の商材についてはついでに行われた話といえます。

しかし、本取引と同時並行で話を進めていた商材の場合には、ついでではなくメインの仕事のため、行き掛けの駄賃とはいえません。同じように二つの取引が決まった場合でも、ついでの仕事であれば行き掛けの駄賃と表現でき、メインの仕事の場合には表現できないのです。

一石二鳥である

『一石二鳥』という点も、行き掛けの駄賃と表現するときに必要な条件です。先ほどから挙げている例では、本取引と同時に別の商材でも取引が成立し、1回で二つの仕事が成立しています。

1個の石で2羽の鳥を仕留めたというエピソードと同じように、一つの働きで二つの成果を出しているため、この条件が必要なのです。このようなケースであれば、行き掛けの駄賃と表現することができます。

構成/編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE