インスタグラムで無加工・無修正の「ありのまま」の投稿がウケている理由

今、加工など修正がされていない「ありのまま」のありふれた姿をインフルエンサーたちがオープンにし始める現象が起きている。

インスタグラムを発端に、これまで1つの絶対的基準しか存在し得なかった領域にも、多様なあり方を受け入れようという考え方が静かに現実化しており、ウケを意識してつくり込まれた写真よりも、逆にリアルさが感じられるものやウソのない投稿が求められているのだ。

そこで、リデルはインフルエンサーたちにもそういう実態をどこまで感じるか?というアンケートを実施した。

164名のインフルエンサーに聞いた!「この流れ、実際どう思う?」

アンケートは同社運営のマッチングプラットフォーム『SPIRIT(スピリット)』に会員登録のあるインフルエンサーを無作為に抽出のうえ実施、年齢20~59歳、合計164名が回答した内容を考察した。

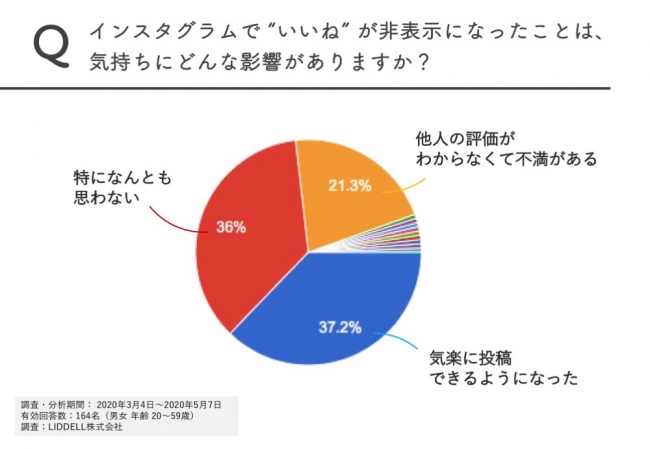

「インスタグラムで “いいね” が非表示になったことは、気持ちにどんな影響がありますか?」という問いに対して、「気楽に投稿できるようになった」との回答がもっとも多く全体の37.2%であり、2位「特になんとも思わない」も僅差で36.0%という結果に。

次いで「他人の評価がわからなくて不満がある」という回答が21.3%と、ほぼこの3回答に集約された。共感や影響力の強さを計る指標に大きく影響を与えていた “いいね” だが、非表示は利用者らが過剰にいいね数を意識し、メンタル的に不健全な状態になることを防止するために始まった背景がある。

本格的に「ありのまま」、リアルで率直であることへのプラットフォームになろうという媒体側の流れも手伝い、回答数値もそれを裏付けつつ、常にフォロワーを視界に置いていたインフルエンサーにとっては不安感も正直残る、という生々しい結果が見えてくる。

個性がはっきり打ち出され、他者とのつながりを意識する姿勢を評価する傾向

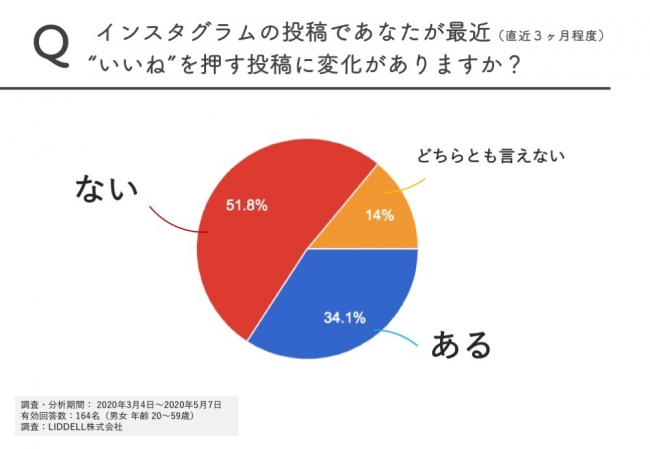

次に、「インスタグラムの投稿であなたが最近(直近3ヶ月程度) “いいね” を押す投稿に変化がありますか?」 との問いには51.8%が「ない」と答え過半数を占めている。

次いで34.1%が「ある」と答え、14.0%が「どちらともいえない」と回答。このなかから変化が「ある」と回答した人へ向け、具体的に共感した投稿が持つ傾向について尋ねてみると、「写真の加工や構図に必要以上のつくりこみがない、ありのままの自然さがある投稿」が53.6%ともっとも多く、25.0%が「写真の加工や構図を可能な限り手を入れた、非現実的な世界観を感じる投稿」と回答した。

12.5%が「フォトジェニックではないが、ギャグなど面白く個性的な投稿」と答え、少数派では「文章に思いがあったり、情報として自分のためになるもの」や「その人らしい投稿」、「自己満足な投稿ではなく、しっかり見る側へ向けた投稿になっているか?」などフォトジェニックや美しい世界観よりも人としての個性がはっきりしたものや、他者とのつながりを意識している姿勢そのものを評価していることがわかった。なお “いいね” 自体をしなくなったという声もごく少数ながら存在している。

海外と比して、テーマを語る歴史の浅い日本では「好ましく思う」は半数止まり

さらに質問を重ね、「インスタグラムの世界では多様性(ex.体系、人種、ジェンダーなど)を表現する投稿が受け入れられている。

あなたはその傾向についてどんな感想を持ちますか?」という問いに対しては、55.5%の人が「好ましく思う」と回答しているが、「なんとも思わない」という回答も34.1%ほど存在し、投稿に反映された多様性を好意的に感じている人は半数にとどまるという、当初予想したほどのインパクトを感じる結果ではなかった。

また、はっきりと「あまり好ましく思わない」という声や、ポーズのようにジェンダーに関する投稿をすることには違和感を覚えるといった声も少数ながら存在しており、このあたりはまだ海外に比べて語られるテーマとして歴史が浅い日本ならではの文化と言えるようだ。一方で「勇気づけられた」などプラスの影響を感じたという回答もわずかながら存在していた。

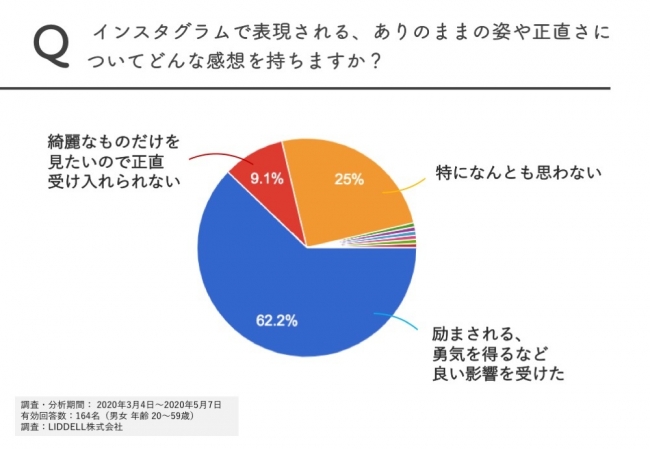

「ありのままの姿」にポジティブな感想が6割強

最後に「インスタグラムで表現される、ありのままの姿や正直さについてどんな感想を持ちますか?」と聞いてみました。62.2%が「励まされる、勇気を得るなど良い影響を受けた」とポジティブな感想を持つ方が多くを占めた。次に多かったのは「特になんとも思わない」という回答であり、一貫してこうしたムーブメントにおいて別段関心を持たないという層が一定数いることがわかる。

一方、明確に「きれいなものだけを見たいので正直受け入れられない」という率直な声も9.1%ほど存在していることも事実で、その他の少数意見においても、「自分は(インスタグラムを)そういう場(ありのままを投稿する場)としていない」、「それに救われる人がいるのはいいと思うが、見ていてギョッとするような投稿はちょっと…」という声があることも特筆すべき点だろう。

回答数164名ということで、インスタグラムの日本ユーザーの総意ではないが、一面として海外で起きている率直さ、リアルな投稿への好意的感覚と、日本においては文化的な意味合いでもまったく同様ということではなさそうだ。

総務省による「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」でも、日本、アメリカ、ドイツ、イギリスでのソーシャルメディアにおける国際比較の結果から、「自分が興味のある情報を得ることができた」のスコアは日本も他国と変わらないが、「社会や経済に関するニュースを得る」では日本は低くなり、つながりの強化や創出においては他国と圧倒的に差が開くなど、ソーシャルメディアとの付き合い方には確実に “お国柄” というものが投影されるということがわかる。

構成/ino.

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE