コロナ禍による自粛の生活はまだまだ続きそうだ。そろそろストレスもたまる頃。そんな中、多くの人の癒しとなっているものの一つがマンガだ。今回は精神科医にマンガの癒し効果を聞いてみた。

コロナ自粛はマンガの読みどき!?

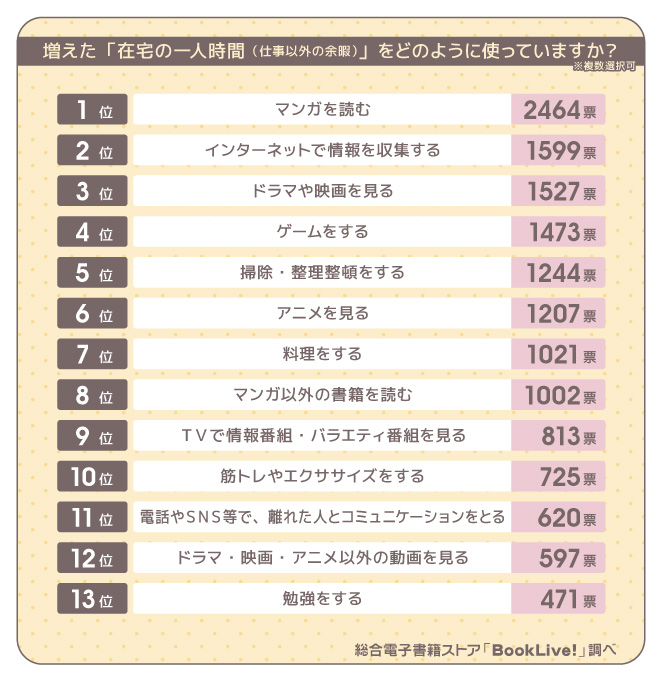

総合電子書籍ストア「BookLive!」を運営するBookLiveが2020年4月16日~4月19日、“在宅の一人時間”に関する意識調査を10代以上の男女5,776人に対して実施したところ、9割近くの人が「増えた」と回答した「在宅の一人時間」を、主にどう使っているか尋ねたところ、次のランキング結果となった。

総合電子書籍ストアの会員だけあって、「マンガを読む」がトップに。次いで「インターネットで情報を収集する」「ドラマや映画を見る」「ゲームをする」となったが、マンガは大きく差をつけた。

書店もレンタル店も閉まっているため、マンガを電子書籍で読む人が増えたと見られる。自由回答では、「コロナで電子書籍デビューした」という声もあったため、これまで利用したことのなかった人たちの利用も進んだと見られる。

精神科医に聞くコロナ禍におけるマンガの効果

マンガはコロナ自粛のひまつぶしに有効、と結論づけるのはあまりに安易に思える。そこで、今の時期、マンガが多く読まれる理由と、マンガの効果を精神科医のゆうきゆう先生に聞いてみた。

【取材協力】

ゆうきゆう先生

精神科医・マンガ原作者。ゆうメンタルクリニック・ゆうスキンクリニックグループ総院長。東京大学医学部医学科を卒業。医師業のかたわらマンガ原作者としても活躍。主なマンガ原作に 「マンガで分かる心療内科」(少年画報社)などがある。

ゆうメンタルクリニック:https://yuik.net/

ゆうスキンクリニック:https://yubt.net/

「コロナの影響で外出できないことにより、人は欲求不満をためこみます。『もっとこうしたい』『みんなと話せなくてさびしい』『人と会えなくてつらい』『やりたいことができない…』などの気持ちがどんどんたまっていってしまうのですね。こんなときにマンガを通じて、色々な人物の行動を見ることで、“代償的”に、自分の欲求が発散されたような気持ちになります。また登場人物の会話などを読むことによって、いかにも『たくさんの人と話している』ような気持ちにもなれ、さびしさも解消されます。

これらの理由で、人は外出自粛のときに、マンガを読みやすくなるのかもしれません。ストーリーという意味では、小説なども同じような効果を持ちますが、マンガは絵により話が分かりやすく、すんなり頭に入りますし、また絵により明確に人の存在を感じられますので、マンガを好む人が多いのかもしれませんね。何にせよ少しでもマンガを通して心が安らぐといいですね」(ゆうき先生)

ちなみに、自粛などであまりにストレスがたまり、気持ちが落ち込んでしまう…という人は、うつ病やメンタルの病気の勉強もかねて、ゆうきゆう先生監督・監修の「マンガで分かる心療内科」を読んでみるのもよさそうだ。

「マンガで分かる心療内科」

http://yucl.net/manga

お得に読めるマンガオンラインサービス

現在、マンガがオンラインで読めるサービスは数多くある。

例えば、小学館公式の電子書籍販売サイト「小学館eコミックストア」、略して「eコミ」は、アプリなどのインストール不要で、PCやタブレット、スマホからブラウザで手軽にマンガが読める。小学館のコミックを最速で配信しており、電子雑誌「モバフラ」「モバMAN」「&FLOWER」がどの書店よりもいち早く読める。20,000冊以上のコミックが無料で試し読みできるほか、コミックがまるごと1冊無料で読めるキャンペーンも毎週複数開催。登録不要ですぐに読めるので、まずは試してみよう。

またNTTグループが運営する「コミックシーモア」は、68万冊以上もの豊富なラインナップで、無料・SALEのマンガを毎日大量更新しているので、お得に読みたい場合に利用してみるのも良さそうだ。アプリなどのインストールは不要で、webサイト上で読める。

また、8月末まで実施の「#背中を押すマンガのコトバ」キャンペーンの特集ページでは、コロナ禍の中でも新たな日常や挑戦をスタートさせる人々の背中を押してくれるような、人気作品中の登場人物のエモーショナルなセリフが多数紹介されている。大手出版社9社のメジャー作品も多数登場するので、おなじみのマンガのキャラクターからの印象的な言葉に、「これ読んだことある!」「このシーン知ってる!」なんていう再会もあるかもしれない。

マンガはコロナ自粛の癒しと新たな生活への後押しをしてくれそうだ。ぜひ、良きマンガ作品との出会いに期待しよう。

【参考】

小学館eコミックストア

https://csbs.shogakukan.co.jp/

コミックシーモア

https://www.cmoa.jp/

取材・文/石原亜香利

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE