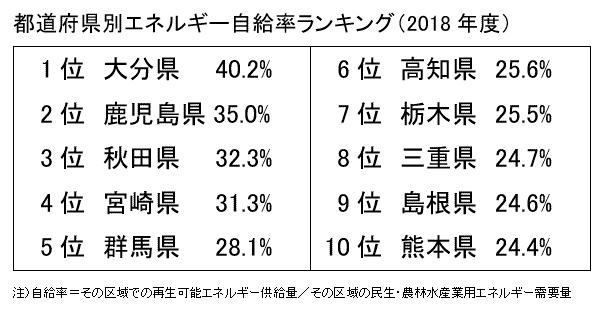

都道府県別エネルギー自給率ランキング

千葉大学倉阪研究室と認定NPO法人環境エネルギー政策研究所は「永続地帯2019年度版報告書」を公表した。

今回の試算の結果、以下の事実が明らかに。

(1)前年度と比べて2018年度の太陽光発電の発電量は16%増加。太陽光発電の伸び率が下げ止まる。

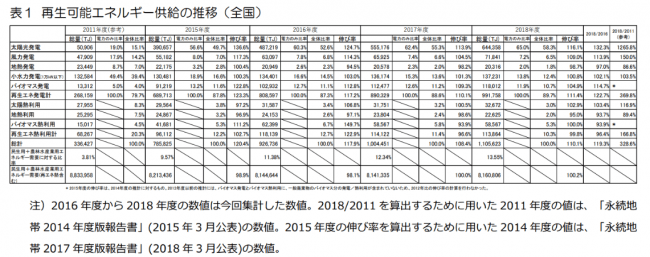

2012年7月に施行された再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度の影響で増加した太陽光発電の発電量は、2018年度は前年比で16%増加した。前年比の増加率は、2014年度は約6割、2015年度は約4割、2016年度25%、2017年度14%と推移しており、伸び率の低下が止まった状況だ(表1)。

(2)太陽光以外の再エネ発電は、風力発電9%増加。バイオマス発電5%増加、小水力発電は横ばい。地熱発電は微減。

その他の再生可能エネルギー発電の中では、風力発電が対前年度比9%増加、バイオマス発電が5%増加した。小水力発電は引き続き横ばい状態です。地熱発電は微減しました。このように太陽光以外の再エネ発電については、固定価格買取制度の効果が十分に現れていない(表1)。

(3)再生可能エネルギー熱の供給は、ほぼ横ばい。

固定価格買取制度の対象となっていない再生可能エネルギー熱は、対前年度比99.8%とほぼ横ばい状態となっています。日本の再エネ供給量に占める再エネ熱の割合は、20.3%(2011年度)から、10.3%(2018年度)と低下している。

(4)2011年度から2018年度にかけて、国内の再生可能エネルギー供給量は約3.3倍

再生可能エネルギー電力供給が増加した結果、2011年度に比べて、2018年度では、再生可能エネルギー供給は3.3倍となっている。

この結果、国全体での地域的エネルギー需要(民生用+農林水産業用エネルギー需要)に占める再生可能エネルギー供給量の比率(地域的エネルギー自給率)は3.81%(2011年度)から、9.57%(2015年度)、11.38%(2016年度)、12.34%(2017年度)、13.55%(2018年度)と増加している。

(5)100%エネルギー永続地帯市町村は119に増加、100%電力永続地帯は186に増加

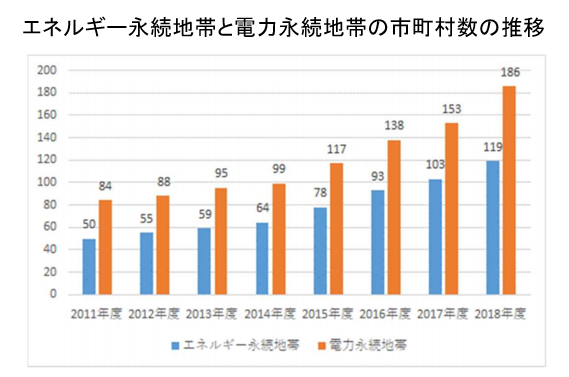

域内の民生・農林水産業用エネルギー需要を上回る再生可能エネルギーを生み出している市町村(エネルギー永続地帯)は、2011年度に50団体だったところ、2012年度は55、2014年度は64、2015年度は78、2016年度は93、2017年度は103、2018年度は119と着実に増加。

また、域内の民生・農水用電力需要を上回る量の再生可能エネルギー電力を生み出している市町村(電力永続地帯)も、2011年度に84団体だったが、2016年度に138団体、2017年度に153団体、2018年度に186団体と、こちらも同様に増加し、はじめて全市町村数(1742団体)の1割を超えた(10.7%)。

(6)再生可能エネルギー供給が域内の民生+農水用エネルギー需要の10%を超えている都道府県が41に増加

(2014年度:21、2015年度:25、2016年度:33、2017年度:36、2018年度:41)

2012年度には、再生可能エネルギーによるエネルギー供給が域内の民生+農水用エネルギー需要の10%を超える都道府県は8県だったが、2018年度には41道県になった。

まだ、10%に達していない都道府県は、沖縄県(7.3%)、埼玉県(7.1%)、京都府(5.7%)、神奈川県(5.0%)、大阪府(4.3%)、東京都(1.9%)の6府都県。また、20%を超える都道府県は、21県となっている。

また、2018年度において、面積あたりの再生可能エネルギー供給量が最も多い都道府県は①大阪府、②神奈川県、③東京都、④愛知県、⑤茨城県、⑥千葉県、⑦埼玉県、⑧福岡県、⑨香川県、⑩三重県だった。

(7)食料自給率が100%を超えた市町村は576市町村

2018年度に、食料自給率(カロリーベース)が100%を超えている市町村は、576市町村だった。

(8)70市町村が食料自給率でも100%を超えている。

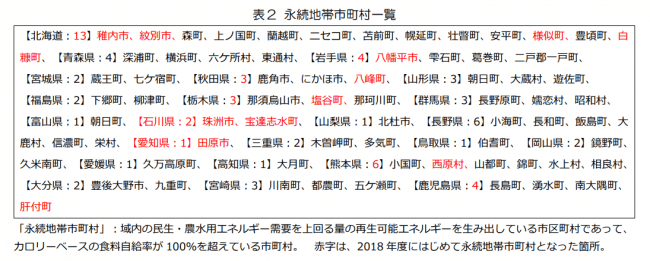

2018年度に、エネルギー永続地帯のうち70市町村が食料自給率においても100%を超えていることがわかった(表2)。

これらの市町村は、まさに「永続地帯」である。永続地帯市町村数は、2016年度に44,2017年度に58、2018年度に70と増加している。今回、はじめて、石川県と愛知県でも永続地帯市町村が確認された。

構成/ino.

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE