ラジオの歴史は古く、今から100年以上前の20世紀初頭に、カナダの技術者レジナルド・フェッセンデンが行った実験がはじまりといわれている。日本で初めてラジオ放送が発信されたのは、関東大震災から2年後の1925年。1930年代に入ると、徐々に一般家庭への普及が進み、テレビが台頭する1960年代までの30余年間、ラジオはメディアの主役だった。そんな深い歴史を持つラジオの番組を、スマホで聴取できることをご存知だろうか?

スマホでラジオを楽しむには? 聴き方や録音方法を解説!

それではさっそく、スマホでラジオ番組を聴く方法と録音方法をみていこう。

全国どこからでも無料でラジオが楽しめるスマホアプリは?

◯位置情報サービスを提供すれば、今いるエリアで発信されているラジオ番組を聴取できる。

◯好きな番組を聞き逃しても過去1週間以内なら視聴可能な「タイムフリー機能」搭載。

◯ユーザーの聴取傾向を学習し、好みにあった番組をおすすめしてくれる「おすすめ機能」付き。

◯最大2週間分の番組一覧を確認可能。

◯気に入った番組は「マイリスト機能」で登録できる。

◯今いるエリアでは聴けないエリアの番組も聴ける「エリアフリー機能(有償)」

スマホでラジオ番組を録音できる? そもそもしても良いの?

テレビ番組を録画する場合と同じく、私的使用が目的であれば、スマホでラジオ番組を録音しても問題はない。実際、ラジオ番組が録音できるアプリもいくつか配信されている。ただし、利用目的が私的使用に留まらず、録音した音源を営利・非営利関係なくインターネット上に公開したり、著作権者へ許可を取らずに会社の研修会などで無断使用するなどの行為は、著作権法違反として罪に問われる可能性が高い。ラジオ番組を録音しても問題はないが、その取り扱いには十分注意しよう。

【出典】総務省 e-Gov 著作権法

スマホでラジオ番組を録音できるアプリは?【iPhone編】

App Storeから、ラジオ番組を録音できるアプリは提供されていない。もし、予定の都合上リアルタイムでは聴取できないが、どうしても聴きたい番組があった場合は、radikoのタイムフリー機能から遡って聴く方法がおすすめだ。

スマホでラジオ番組を録音できるアプリは?【Android編】

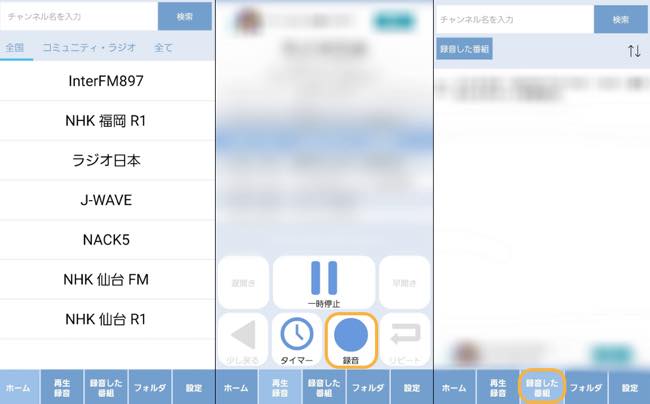

録音ラジオサーバーは、配信中のラジオ番組を録音できるスマホ向けアプリだ。

【録音方法】

1:アプリを起動する。

2:録音したい番組を発信しているラジオ局を選択。

3:「●録音」をタップ。

4:「■停止」をタップ。

5:「録音した番組」をタップ。

オフラインでもスマホでラジオを聴ける?

前項で紹介した録音ラジオサーバーは、クラウド上ではなく、端末上に録音したデータが保存される。そのため、インターネットに接続されていなかったり、地下鉄など通信環境が不安定な状態でも、録音したラジオ番組を聴取できるのだ。ただし、端末上のストレージがいっぱいだったり、録音時に通信環境が不安定な場合、保存できない可能性もあるため注意してほしい。

災害時にも安心!? ラジオチューナー搭載スマホの「ラジスマ」とは?

【参照】ASUS ROG Phone Ⅱ

先述したradikoに加えて、FM放送が聴けるラジオチューナーを搭載したスマホ。それがラジスマだ。インターネットに接続できない状態でも、FM波さえ受信できればラジオを聴取できる。災害時などの非常時に有用なスマホといえるだろう。

【参照】ラジスマ

普通のラジオ番組とは何が違う? インターネットラジオとは?

通常のラジオといえば、FM放送およびAM放送の2種類だが、そこへさらにインターネットプロトコルを利用して、ラジオ番組を配信するコンテンツ形態が「インターネットラジオ」だ。簡単に説明すると、Wi-Fiやモバイルデータ通信時にPCやスマホで聴取できるラジオのこと。つまり「ラジスマ」以外のスマホ端末やPCから聴取できるラジオは、すべて「インターネットラジオ」となる。

インターネットラジオでクラシックやジャズ、洋楽など様々な音楽を楽しみたい!

インターネットラジオでは様々な番組を聴取できる。以下は音楽を中心に配信をしている番組の一例だ。インターネットラジオで音楽を楽しみたい人は、自分にあった番組や放送局を探してみよう。

【参照】Accu Radio

Tune Ie

Jango

アニメ好きにはたまらないインターネットラジオ番組とは?

インターネットラジオには、アニメファン必聴の番組が多数配信されている。好きな声優さんやアニメソング関連の番組をぜひチェックしておこう。

【参照】animate Timas

HiBiKi Radio Station

※データは2020年1月上旬時点での編集部調べ。

※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

※製品・サービスのご利用はあくまで自己責任にてお願いします。

文/高見沢 洸

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE