小説『華岡青洲の妻』

小説『華岡青洲の妻』が1966年に出版され、何度も舞台やドラマ化され、花岡青洲の名前が一般に知られるようになりました。小説は、青洲を巡る嫁姑問題が中心のフィクションですが、身体の描写や当時の医療器材や手術の様子など、非常に精緻に書かれている作品です。

花岡青洲(1760~1836年)は、和歌山県で生まれ、オランダ流外科を習得します。時代的には江戸時代末期、松平定信による「寛政の改革」や杉田玄白、伊能忠敬、葛飾北斎が活躍し、フランスではフランス革命やナポレオンが皇帝の座に就いた頃です。

世界初の全身麻酔手術を成功させた男「花岡青洲」

「青洲」は、若い実妹を「末期の乳がん」で亡くしますが、当時「乳がんの切除=命を奪う」と考えられていて、治療に手を付けられない病気でした。麻酔がないことも手術が出来ない一因でした。

そこで「青洲」はまず、手術に必要な「麻酔」の開発を始めます。犬や猫などの動物実験は済んだものの、実際の「人体への効果や弊害」を調べることが出来ませんでした。

「醒めるかどうかも分からない、命を落とす可能性がある」麻酔の実験被検者になりたい人を見つけることは難しかったようです。

実母と妻が麻酔実験の被検者に手を挙げますが、どちらが先に実験台になるか順番を競う事態が生じます。この「嫁姑被験者競争(小説花岡青洲の妻より)」が本当の出来事かは分かりませんが、妻は2度目の麻酔実験で失明します(現代では、失明の直接原因が麻酔だったかは疑問視されることもあります)。

様々な苦労の結果、青洲は麻酔薬「通仙散(つうせんさん)」の開発に成功します。

「通仙散」は「曼陀羅華(チョウセンアサガオ)、烏頭(トリカブトの根)」などの薬草を配合した生薬です。「チョウセンアサガオ」は、葉が明日葉、果実はオクラ、根はゴボウに似ているため、誤食による食中毒が現在でも発生しています。

「チョウセンアサガオ」に含まれる「神経を抑える働き」が麻酔効果を発揮したようです。

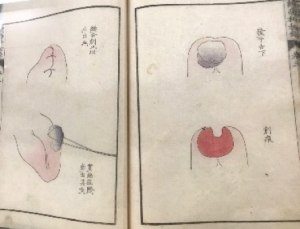

1804年10月13日、奈良県在住60歳女性「藍屋 勘」の「左乳房ガン」に対し、「通仙散」を使った全身麻酔で手術を行います。青洲自身が開発したメスなど医療機器を使い、ガンの部分だけを乳房から摘出する、現代の「乳房部分切除術」を行います。患者「勘」は、約20日の入院の後、無事に退院します。

この後青洲は、152人に手術を行ったと「乳巖姓名録」に記載されています。

152人中、死亡日が分かる33名に関する患者を弘前大学が調査したところ、「手術後の生存期間は最短8日、最長41年、平均2~3年」でした。

「検査機器が無く、患者の病状がかなり進行するまで発見出来なかった、抗ガン剤などの薬や治療法が無かった」ことを考えると、青洲の手術技術はかなり卓越していたのでしょう。

紀元前頃には、アヘンや大麻を使用する麻酔があったようですが、伝説の域を出ません。花岡青洲の手術は、「手術者、患者、病気、日時、手術法、術後経過」などを現代同様にきちんと記録(カルテ化)しており、「世界初の全身麻酔手術を行い成功させた」ことが現代に伝わっています。

花岡青洲の功績を讃え、和歌山県立医科大学の校章や日本麻酔科学会マークは「チョウセンアサガオ」、「手術が行われた10月13日を麻酔の日」に制定しています。

全身麻酔は安全なのか?

2010年ヘルシンキで行われた欧州麻酔科学会「麻酔科学分野における患者安全のためのヘルシンキ宣言」によれば、世界で年間2億3千万人が手術のための麻酔を受け、700万人が重度の合併症を被り、そのうち100万人が死亡しています。

現代の日本では安全を期するために、麻酔科医が手術前日(多くは夕方)に患者のベッドサイドを訪問し、「体調や手術に耐えられるかどうか」をきちんと確認し、翌日の手術に臨んでいます。

大きな手術を受ける場合、「難しい手術なのか? 成功率はどれ位か?」ということは話題になりますが、「麻酔」に関して触れられることは少ないと感じています。

とかく執刀医や手術の陰に隠れがちな麻酔科医や麻酔ですが、彼らの存在あってこそ執刀医は手術に臨めることを知って頂きたいと思います。

取材・文/倉田大輔(池袋さくらクリニック院長)

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE