こんにゃくといえば群馬県を思い浮かべる人が多いという。農林水産省「平成27年度産こんにゃくいもの栽培・収穫面積及び収穫量」によれば、全ての項目で群馬県は47都道府県中トップに君臨。それぞれ87~92%もの圧倒的なシェアを誇っている。だから、こんにゃくLOVE日本一は群馬県!

といいたいところだが、実は消費量(金額)日本一は別の県になる。総務省統計局「家計調査 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2014~2016年の平均値)のデータによると、山形市が3903円でダントツの1位。次いで青森市、新潟市、仙台市、福島市の順で東北勢が強い。ちなみに前橋市は52市中の44位という驚きの順位。

いやはや、何事も調べて見ないと分からないものである。では、なぜ山形はこんにゃく消費量が多いのか?

■かさ増しと腹もちの良さ

早速現地の有名こんにゃく製造メーカーであり、山形名物玉こんにゃくを開発したヤマコン食品に聞いてみた。創業は古く明治20年にまでさかのぼり、以来、130年以上もこんにゃくを作り続けている老舗である。

まず、なぜ山形はこんにゃく消費量が多いのか?

「山形は『ひょう』や『うこぎ』を食べる習慣があるように、江戸の昔から決してよい食料事情ではなかったといいます。そんな中、安価で腹に貯まる食べ物としてこんにゃくが推奨され、さまざまな料理に使われるようになったと思われます」

答えてくれたのは、5代目社長の長谷川晃一さん。元々煮物をよく作るため、こんにゃくでかさ増しできる利点もあった。

■玉こんにゃくの誕生

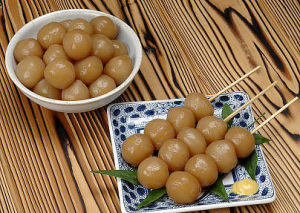

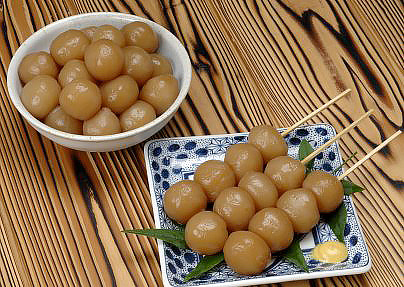

そして明治時代になり、もっと手軽に食べる手段はないかと同社の創業者、長谷川松四郎がみたらし団子にヒントを得て、開発したのが丸いこんにゃく=玉こんにゃくだった。従来の平こんにゃくのように手でちぎる必要もなく、そのまま煮て串に刺すだけ。手軽ですぐ食べることができるし、子どものおやつにもなる。瞬く間に人気に火が付いた。

これが消費量を格段に増加させた。なぜなら玉こんにゃくは1串で約30g×4=120gとなり、一般的な平こんにゃく1袋の約半分に相当する。週に2串食べたとしても、圧倒的な消費量になるわけだ。

ただし、当時はこんにゃくを手で丸めてお湯に放り込んで作っていたため、大量生産が難しかった。昭和28年になり、同社の三代目社長が玉こんにゃく製造用機械を開発したことにより、大量生産が可能になった経緯がある。工場の中を見せてもらうと、ピンポン玉のような玉こんにゃくが続々と出来上がっていく様が圧巻だった。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE