アメリカを中心に、バレンタイン前日を「ギャレンタイン」と呼ぶ動きがあるらしい。

これは女友だち同士で集まり、友情を祝う日。恋愛から少し距離を置き、気楽な時間を過ごす。そんな考え方に名前がついたものが、ギャレンタインだ。

日本では、まだほとんど知られていない言葉だろう。けれど話を聞いて、「それ、もうやっている」と感じた人も多いのではないだろうか。

チョコを配る代わりに友人と食事をする。恋愛とも義理とも切り離して、気負わず過ごす。

気づけば、日本人の2月の過ごし方は、少しずつ変わってきた。

今回は、近年注目されている「ギャレンタイン」という言葉を手がかりに、日本人のバレンタインに対する意識の変化と、その背景にある価値観の変化を見ていきたい。

ギャレンタインってなに?

ギャレンタインとは、主にアメリカで使われている言葉で、バレンタイン前日を、恋愛から自由な女性同士の時間として過ごすという考え方を指す。英語の「Gal(ギャル:女の子、女友達)」と「Valentine(バレンタイン)」を組み合わせた造語だ。

前述のとおり女友だち同士で集まり、食事をしたり、感謝の気持ちを伝え合ったりすることが中心で、恋人やパートナーの有無は前提にならない。

この考え方が大切にしているのは、単に友情を祝うことだけではなく、恋愛を中心に据えない関係性を肯定する点にある。バレンタインという恋愛色の強い行事から一歩距離を取り、気負わず人とつながるための、もうひとつの選択肢として生まれてきたものだ。

この言葉が広まるきっかけとなったのは、2010年に放送されたアメリカの人気コメディドラマ『Parks and Recreation』で、劇中で主人公のレズリーが2月13日を「女性の友人に感謝を伝える日」として祝ったことから知られるようになったとされている。

もっとも、ギャレンタインは世界的に定着した年中行事というわけではなく、あくまで特定のカルチャー圏で共有されている言葉に近い。その意味で、日本ではまだ一般的とは言えないだろう。

しかし本国アメリカでは、この時期になると百貨店に特設コーナーが設けられたり、飲食店が限定メニューを展開したりするほど、バレンタインに並ぶ一大商戦へと成長している。

そもそもバレンタインは〝女性が告白する日〟じゃないの?

バレンタインの起源には、古代ローマ時代のこんな伝承がある。

皇帝が若者の結婚を禁じていた時代、キリスト教の司祭ウァレンティヌスが、密かに恋人たちの結婚を手助けしていたとされる。彼はその行為を理由に2月14日に処刑され、後に「愛に殉じた聖人」として語り継がれるようになった。これが、バレンタインデーの由来のひとつだと言われている。

中世ヨーロッパでは、恋人たちが想いを伝え合う日として定着し、19世紀になるとアメリカでカードやギフトを贈る習慣が広まり、商業的なイベントとして発展した。

現在のアメリカでは、男性から女性へ想いを伝える日というイメージが強かったが、近年はカップル同士がプレゼントを贈り合い、互いに感謝を伝えるよりフラットで双方向的なスタイルが主流になっている。

こうした流れを見ると、バレンタインは欧米においても、時代や社会に合わせて姿を変えてきた行事だということがわかる。

「え?バレンタインって、女性が男性に愛を告白する日じゃないの?」と、ここまで読んで、そう思った人もいるかもしれない。

だが、日本のバレンタインは、欧米の文化をそのまま受け入れたものではない。独自の社会や商習慣の中で作り替えられてきた、いわば「ローカライズされた輸入文化」なのである。

日本では、なぜ「女性から男性」になったのか

日本でバレンタインに「チョコレートを贈る」という発想が最初に紹介されたのは、1932年、神戸の菓子メーカーモロゾフによるものだったと言われている。ただし、この試みは当時ほとんど広がらなかった。

転機となったのは1958年だ。日本チョコレート・ココア協会によるとメリーチョコレートカムパニー は 伊勢丹新宿店で「バレンタイン・セール」を実施したが、結果的に売れたのはチョコレート5枚とカード5枚だったとか。市場はほとんど反応しなかった。

翌年、同社が打ち出したのは、商品の訴求ではなく、行動の定義だった。

「女性が男性に1年に1度愛の告白ができる日」。

誰が、誰に、何をするのかを明確にしたこのメッセージは、消費者にとって理解しやすく、参加しやすい枠組みをつくり出した。

この構図は、のちに他の菓子メーカーや百貨店にも共有され、全国規模のキャンペーンへと発展していく。日本のバレンタインは、偶然広まった行事ではなく、仮説と検証を重ねたマーケティングによって形づくられた文化だったのである。

バレンタインは、どう変わってきたのか

こうして日本独自の形で定着していったバレンタインだが、その意味は時代とともに変わってきた。

バブル期には、職場や取引先で配る「義理チョコ」が人間関係の潤滑油として機能し、バレンタインは半ば社会的なイベントとして受け止められるようになる。ところが、バブル崩壊後、その負担感が意識されるようになると、「友チョコ」や「自分チョコ」といった、より自由な楽しみ方が広がっていった。

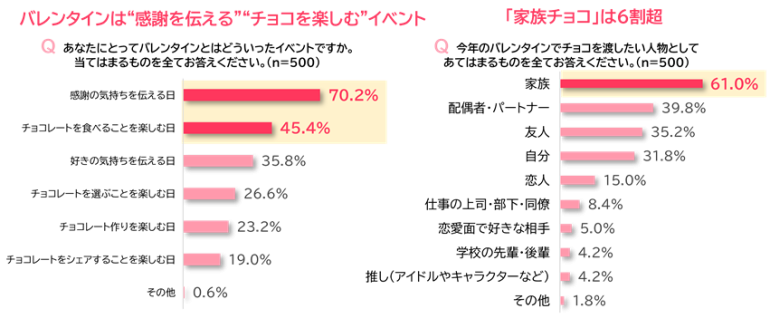

こうした変化は、データにも表れている。先日、ロッテ が発表した「バレンタインに関する意識調査」(全国の10〜50代女性500人対象)によると、バレンタインは「感謝を伝える日」「チョコレートを食べることを楽しむ日」として捉えられる傾向が強まっているという。

実際に「チョコを渡したい相手」を見ると、1位は家族、2位は配偶者やパートナー、3位は友人という結果だった。

恋愛のためのイベントというより、身近な人との関係を確かめたり、自分自身が楽しんだりする日へと、その役割は移り変わってきたようだ。特に、自分自身を贈る相手に選ぶ「自分チョコ」派の台頭は、この行事がもはや他者へのアピールの場ではなく、個人の幸福感を満たすためのイベントへ進化したことを象徴している。

こうして見てくると、日本のバレンタインは、もはや男女の愛を語るためだけの行事ではなくなっている。

誰にチョコレートを渡すのか、あるいは渡さないのか。その選択は、個人の判断に委ねられ、過ごし方も多様化してきた。その延長線上にあるのが、「ギャレンタイン」という言葉だろう。

恋愛を中心に据えず、友人関係や家族などの身近なつながりを大切にする。その発想自体は、日本ではすでに珍しいものではない。一般的にはまだ浸透していない言葉ではあるが、日本人がすでに無意識に行っていた「友情を祝う習慣」に、ようやく名前が与えられただけと考えるほうが自然かもしれない。

ギャレンタインという言葉は、その変化を可視化するための、ひとつのヒントなのかもしれない。

文/内山郁恵

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE