共働き世帯が増加傾向にある現代において、家事はパートナーで分担して行うことが一般的だ。

しかし、均等に5:5にすることは難しく、知らず知らずのうちにどちらか一方への負担が増大し、ストレスや不満を抱えてしまうという実態もあるのではないだろうか?

パナソニックはこのほど、全国に住むパートナーと二人暮らし、またはパートナーと子どもがいる18歳~69代の男女400名を対象に「家事ストレス」に関する実態調査を実施し、その結果を発表した。

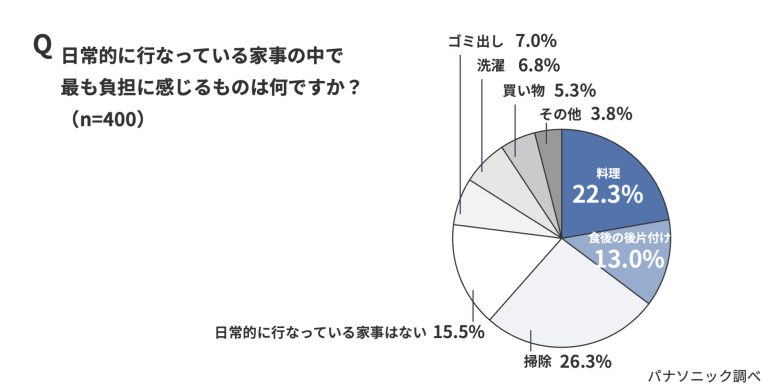

食事関連の家事は多くの人にとって負担となっていることが明らかに

3人に1人にあたる35.3%が、日常的に行っている家事の中で「料理」と「食後の後片付け」といった食事に関連した家事を最も負担に感じていると答えた。これは、掃除(26.3%)、ゴミ出し(7.0%)、洗濯(6.8%)、買い物(5.3%)と比較しても多いことがわかる。

多くの人にとって、毎日欠かせない食事関連の家事が、実はその準備と後始末まで含めて非常に大きな負担になっているという実態が浮かび上がった。

また、洗濯や買い物の負担が少ないと感じている理由の背景には、洗濯機やデリバリーサービスなど家事を手助けする家電/サービスの普及があるのではないだろうか。

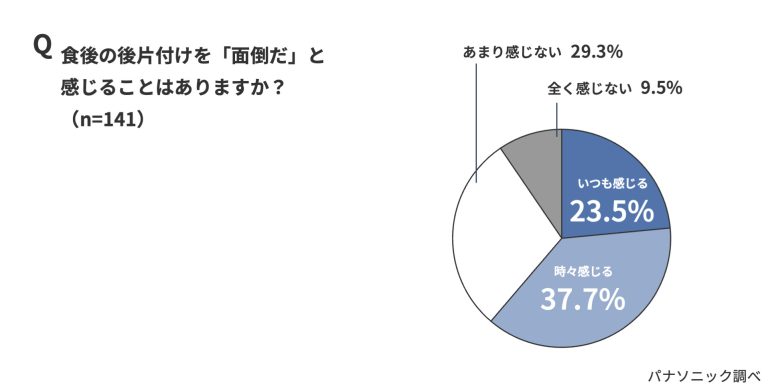

食後の後片付けを「面倒だ」と感じる人は6割以上

「食後の後片付け」をどう感じるか聞いたところ、実に6割以上が食後の片付けに“面倒感”を覚えている。その一方で「全く感じない」というポジティブな声は合計9.5%のみとなっており、特に子育て世代では、食事の後も休む間もなく次の家事へ、といった“終わりの見えづらい家事ループ”も負担を高める要因となっているのではないだろうか。

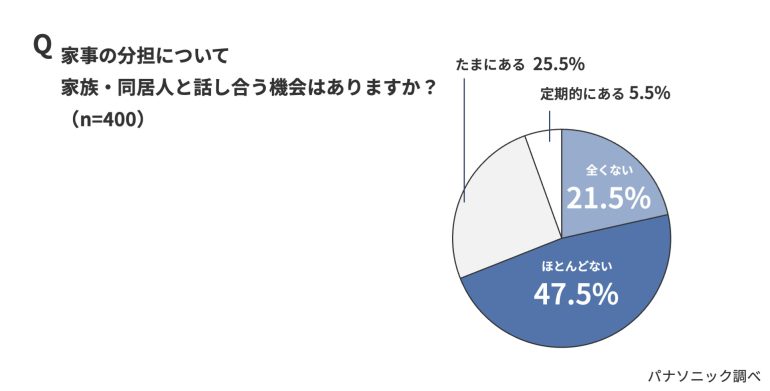

家事の分担について家族や同居人と話し合う機会のある家庭は3組に1組

家事の分担について話し合う機会に関する設問では、21.5%が「全くない」と回答。「ほとんどない」も47.5%となっており、全体の3分の2以上が家事分担について“ほとんど話し合いの機会がない”と回答している。

たとえ不満や偏りがあっても表面化しないまま継続してしまうケースが多いことがわかった。

家庭ごとにライフステージや家族人数が変わっても、分担の見直しや会話の場は十分とは言えない実態だ。

特に、夫婦・パートナーのどちらかに家事負担が偏っている世帯ほど話し合いも消極的になりがちで、“分担の不満”が積もったまま放置されることで家事ストレスが増大していくというサイクルの存在が推察される。

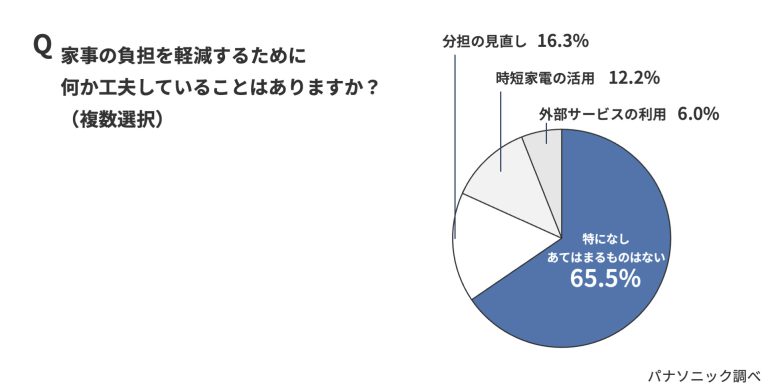

また、家事の負担を軽減するために工夫していることについては、65.5%が「特になし/あてはまるものはない」と回答している。

この数字は、多くの家庭において、家事負担が顕在化しながらも、有効な解決策や対策を講じることができず、負担を感じたまま日々を過ごしているという現状を浮き彫りにしている。

こうした状況が継続することは、家庭内の潜在的な不満の要因となり、結果として家族全体の満足度や協力関係の維持・向上に対する課題となり得る。

定期的な対話の場を設け、現状の分担やルールを可視化・点検(棚卸し)し、必要に応じて柔軟に見直すことが“家族の満足度・協力関係向上のカギ”であることは、今後の家庭運営においてますます重要となるだろう。

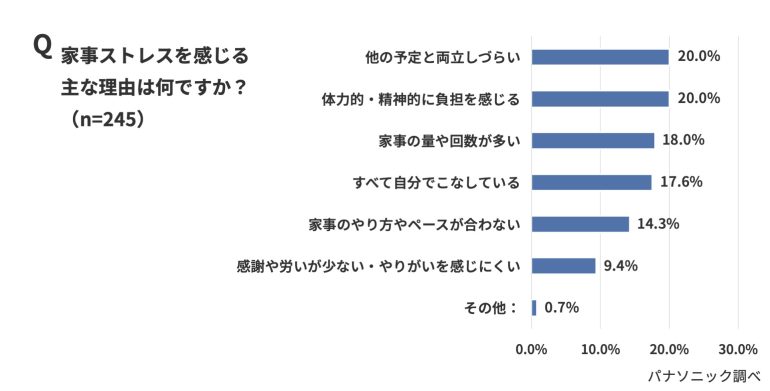

家事ストレスを感じる理由は「他の予定と両立しづらい」と「体力的・精神的負担」がトップ

日常的に家事をしている人への「家事ストレスの主な理由」に関する質問では、20%が「他の予定と両立しづらい」「体力的・精神的に負担を感じる」と回答。

以降も18%が「家事の量や回数が多い」、17.6%が「すべて自分でこなしている」と続いた。上位4つの理由でポイント数に大きな開きがなかったことから、家事ストレスの原因には複数の要因が絡んでいることが、今回の調査で明らかになった。

また、“無理な両立” “体力不足”も家事ストレスの大きな構成要素となっており、共働き世帯や子育て世代では家事の負担が複数の面から積み増している状況が明らかになった。

“自分で全部こなす”傾向は、家族やパートナーの無自覚が背景にある場合が多く、家事労働の“見える化”や、可視化・協力・感謝の仕組みづくりが不可欠だ。家庭ごとの努力だけでなく、社会全体で家事分担への注目・支援が求められる時代となっている。

<調査概要>

・調査期間:2025年10月27日~2025年10月28日

・調査方法:インターネットリサーチ

・調査対象者:全国に住む、パートナーと二人暮らし、またはパートナーと子どもがいる18歳~69代の男女400名

・実査委託先:楽天インサイト株式会社

出典元:パナソニック調べ

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE