■連載/阿部純子のトレンド探検隊

東京都では、今回で4回目となる「男性の家事・育児実態調査」(調査結果の詳細はこちら)を発表した。

配偶者への伝え方の工夫や不平不満はAIで解決する!?

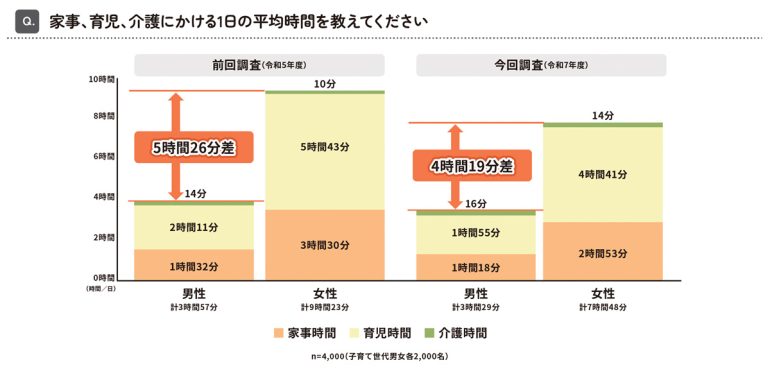

家事・育児等にかける1日の平均時間を見ると、男性は3時間29分、女性が7時間48分で、その差は4時間19分。前回の調査時は5時間26分の差があったことから、1時間以上縮小していることがわかった。

特に女性の家事・育児時間が前回より大きく減少しており、正規雇用や管理職として働く女性が増えるなど、女性の社会進出が進んだことに加え、便利家電や外部サービスの活用などにより家庭全体での家事、育児時間が減少していることが要因ではないかと考えられる。

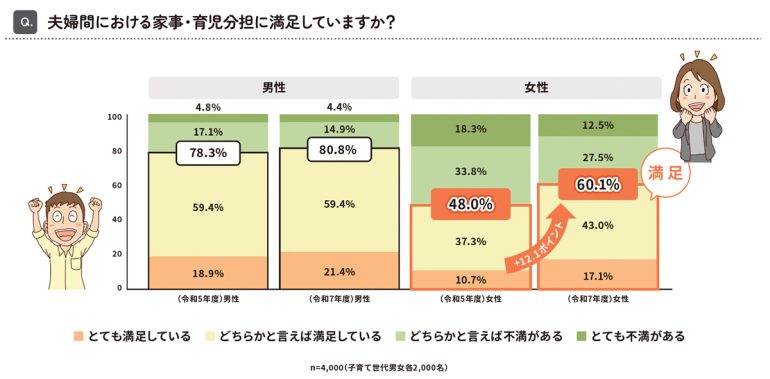

男性の満足度は高い傾向にある一方で、女性との差が大きい夫婦間における家事・育児分担についても、女性の満足度は前回よりも大きく向上しており、「とても満足している+どちらかと言えば満足している」と回答した割合は、前回調査の48.0%から60.1%へと12.1ポイント増加している。女性の家事・育児時間が減少し、配偶者との時間差も縮まっていることから、精神的な負担が軽減されたと感じる女性が増えていると考えられる。

「夫婦で分担する家事や育児の総量が、以前よりも減少傾向にあり、仕事と同様に家事においても『タイパ』や『コスパ』を意識する時代となり、家電や家事代行サービスを上手に活用しながら、無理なく家事をこなす人が増えていることの表れとも言えるでしょう。

また、1日に8時間以上家事をしていると答える女性が大幅に減っていることからも、長時間にわたって一人で家事・育児を担う“ワンオペ”のケースが少なくなっていることがうかがえます。その結果、家事にかかる時間が感覚的に短く見積もられている可能性もありそうです」(株式会社Respect each other代表取締役 天野妙氏)

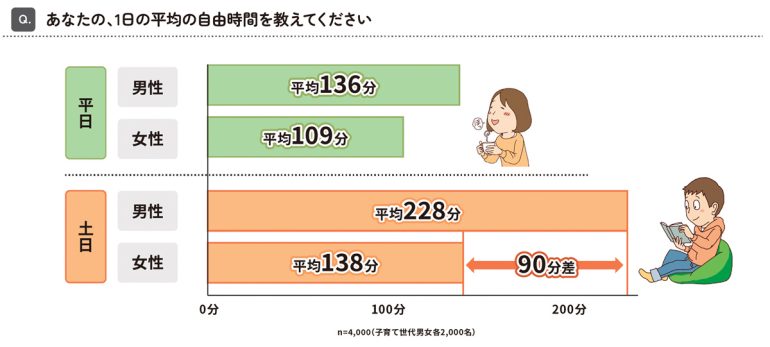

「家事・育児を頑張っている自分にプレゼントがもらえるとしたら、何が欲しいですか?」という設問では、男女ともに「自分の時間」が1位となった。特に女性は43.1%が「自分の時間」で、2位の「自分が欲しかったもの」(18.5%)を大きく上回っている。

実際に子育て中の夫婦にどのくらいの自由時間があるかについては、男女ともに平日は約2時間となったが、土日については、男女差が90分になり、男性のほうが長く自由時間を取れている傾向があるようだ。

「家事・育児分担の満足度を上げるために重要だと思うこと」では、男女どちらも「夫婦間でよく話し合い協力をする」がもっとも多く、次いで「互いに感謝を伝え合う」が続いた。

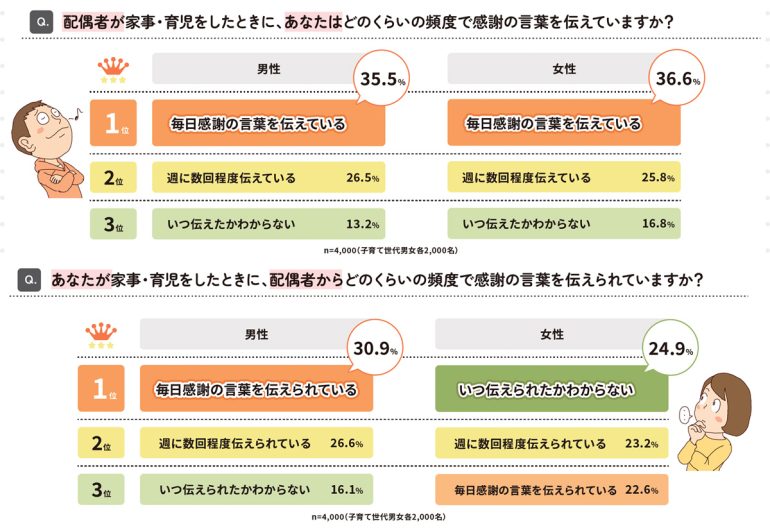

「家事・育児をした配偶者へ感謝を伝える頻度」は、男女ともに「毎日」が1位、「週に数回」が2位となり、お互いに感謝の気持ちを伝え合っていると思われる一方で、「配偶者から感謝を伝えられる頻度」では、男性は「毎日」が1位だったのに対し、女性は「いつ伝えられたかわからない」が1位に。男性は「感謝しているつもり」でも、女性にはあまり伝わっていないことがあり、男女間のギャップがうかがえる。

夫婦間のコミュニケーションで工夫していることについては、男性は「具体的な感謝の言葉を伝える」「ネガティブなことは言わない」「否定しないようにする」「不平不満はAIに言う」、女性は「察してくれでは伝わらないとわかったのではっきり言う」「夫の家事・育児に細かく口出しはしない」「LINEで簡潔に伝える」「攻撃的になってしまわないようにChatGPTとかCopilotを参考にする」と、互いに気遣いながらも不平や不満に関しては、男女ともにAIを活用していることがわかった。

女性が一番分担してほしいと思っているのが「名もなき家事」。「名もなき家事」とは、「シャンプーの詰め替え」や「調味料の残量チェック」など、名前はないけれど日常の中で誰かが担っている、生活に欠かせない細かな家事のこと。名前がないために負担として認識されにくく、家事分担の不公平感やストレスの原因にもなりがち。

「名もなき家事」の認知度は男女間で約20%の差があり、女性が配偶者にもっと分担してもらいたい家事の第1位に「名もなき家事」を挙げている。また、「名もなき家事」を知っている男性ほど、家事・育児時間も長いという相関関係があることがわかり、男性の「名もなき家事」の認知向上が夫婦間のギャップを埋める糸口となりそうだ。

男性の育休は「量から質」へ移行

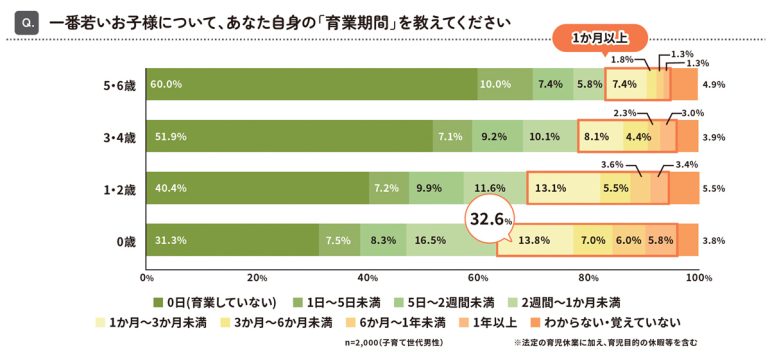

男性の育業取得率は、年々増加傾向にあり、特に0歳児の父親では育業取得率が約65%、そのうち1か月以上育業した人は約33%となっており、最近父親になった人ほど育業の取得率も期間も増えていることがわかった。

「育業しなかった・希望よりも期間が短かった理由」を聞いてみると、「職場が育業できる雰囲気ではなかったから(言い出せなかった)」と回答した割合は29%で、前回調査から12.2ポイント減少している。

「男性の育業取得率など、日本の家事・育児の状況は着実に前進しています。しかし今後、共働き家庭がさらに増え、夫婦が同時に長期間育業するケースが増えると、これを支える政府や企業の負担は夫婦2人分、つまり倍になります。社会全体でどこまで支えられるかが課題となります。

スウェーデンでは、夫婦が交代で育業し、男性が一時的に“ワンオペ育児”を担うのが一般的です。日本でも、女性が早めに復職し、夫とバトンタッチするような“交代制”を考える時期に来ているのではないでしょうか」(労働政策・研修機構副統括研究員 池田心豪氏)

一般社団法人Daddy Support協会 理事の中西信介氏がゲストスピーカーとして登壇。中西氏は、国家公務員などを経て、都内を中心に保育園を運営する企業に勤務し、保育士資格を取得。 3度(計3年間)の育業経験を経て、父親育児を取り巻く課題に関心を持つようになり、DaddySupport協会を設立。育児当事者、支援者の両面から、企業や自治体での講演、ワークショップなどを行っている。

「都市部・大企業で男性育休取得率が上昇、期間も1~3ヶ月以上へ伸長し、ダブル育休も増加して産後支援は強化されて、男性の育休が『量から質』へ移行しています。その中で取得期間だけでなく復職後まで見据えた、育休の取り方が重要になってきます。

保育園に入る1歳までの期間を、夫婦が同じ期間に重なって取る『ダブル育休』のケースが増えてきています。妻の産後を支えるとか、赤ちゃんの育児を2人で行うのは大事なことですが、ダブル育休には課題もあります。

夫が3か月から半年の育休を取っても、夫の復職後に家事・育児負担が再び妻に偏るリスクがあり、夫が長時間労働に戻ると、妻の時短の前提が固定化してしまいキャリア機会が制約される懸念があります。

保育園に入るまでの1年間、育休を活用しつつ、夫婦の復職計画、働き方に合わせて『交代制』『分割取得』など柔軟な育休設計を行うべきでしょう。単独育休は男性も育児・家事を一人でやれるように自立しなければなりませんが、単独育休の経験は、意思決定、手続きまで含む家事・育児の全体のオペレーション理解に有効です。そうすることで復職後は、送迎、受診、時短等を双方が柔軟に担える体制を構築することが可能になります」(中西氏)

【AJの読み】「イクメン」はもはや死語!?男性の家事・育児参加は当たり前の時代に

公園や電車など街中で父親が一人でベビーカーを押している姿をよく見かけるようになった。今回の調査でも「周りの男性で家事・育児をしている人がとても多い」「夫が料理担当で、料理イコール女性とは子どもたちは思っていなさそう」「学校行事や役員の父親参加率が高くなっている」「管理職であっても子どものお迎えや行事で休むようになった」といった声が寄せられている。

家事・育児を通じて男性も「自分の趣味は家族との時間」「子育ては『親育て』でもあると思う。人として成長させてもらっている」「妻がどれだけ大変なことを毎日繰り返しているか理解できた」「仕事と同じぐらいタスク処理、管理能力が求められる」など、得られるもの多いというコメントもあった。

もはや「イクメン」という言葉が死語になりつつあるほど、男性の家事・育児参加は当たり前となりつつあるが、夫はやっているつもりでも妻には伝わっていなかったり、夫がやってくれた家事・育児に妻がダメ出しして不満が生まれるなど、夫婦間のコミュニケーションギャップはまだあるようだ。

しかし前回の調査より、男女の家事・育児の時間差は縮まっており、分担に不満を持つ女性の割合も前回の52%から40%に減少している。便利家電や家事代行をうまく利用して女性が負担の時間を減らしていることもあるが、男性も積極的に家事・育児に参加しているという証左だろう。

東京都では男性向けの家事・育児についての情報発信や、男性のための悩み相談窓口を設けている。わからないことや悩みがあれば、こうした情報源や窓口を活用してほしい。

取材・文/阿部純子

推し活をしている人ほど、仕事と私生活どちらも充実している傾向あり!大切なのは「ワークライフ・インテグレーション」だった

■連載/阿部純子のトレンド探検隊 マイナビが20~50代の正社員2万人(企業規模従業員3名以上)を対象に実施した「正社員2万人に聞いた『推し活と仕事』に関する意…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE