過去のリポートでも再三紹介してきたが、アメリカにおける中央銀行、日本では日銀に相当する組織として、同国の金融・経済ニュースには必ずと言っていいほど登場するFRB(=The Federal Reserve Board、連邦準備制度理事会)。

そんなFRBの金融政策を決定する最高意思決定機関がFOMC(=Federal Open Market Committee、連邦公開市場委員会)であり、これはFRBの理事7名と全米各地区の連邦準備銀行総裁5名で構成されている。

FRBはその名のとおり〝理事会〟であり銀行ではないため、実際の金融施策は全米12地区に設置された連邦準備銀行が行なう仕組みとなっているのだ。

今回は、そんな地区連邦銀行総裁から相次ぐ〝利下げ慎重発言〟に関する分析リポートが三井住友DSアセットマネジメント チーフマーケットストラテジスト・市川雅浩 氏から届いたので概要をお伝えする。

このところ複数の米地区連銀総裁から、12月のFOMCでの利下げに慎重な発言が相次いでいる

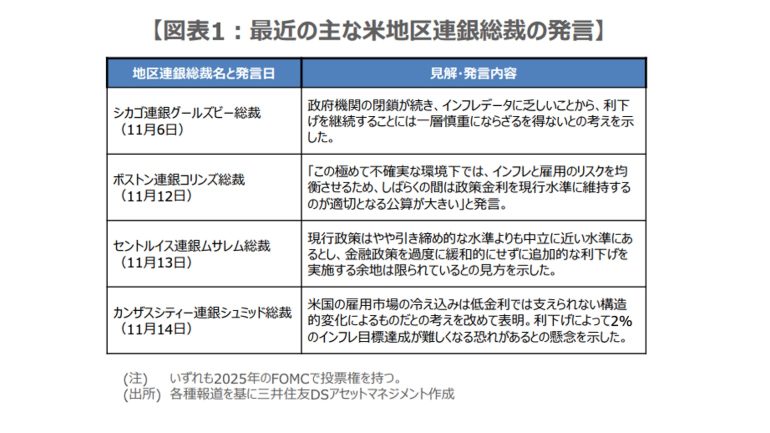

このところ、複数の米地区連銀総裁が12月の利下げに慎重な姿勢を示しており、市場にも相応に影響が出ている。そこで、今回のレポートでは、最近の主な米地区連銀総裁の発言を踏まえ(図表1)、12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)における利下げの可能性について考えてみたい。

シカゴ連銀のグールズビー総裁は11月6日、米政府機関の一部閉鎖の影響で、インフレ関連のデータが乏しいため、利下げ継続に慎重な姿勢を示している。ボストン連銀のコリンズ総裁は11月12日、堅調な景気がインフレ鈍化の進展を遅らせる恐れがあるとして、当面は政策金利を据え置くことが適切と述べた。

また、セントルイス連銀のムサレム総裁は13日、追加利下げ実施の余地は限られているとの見方を示しており、カンザスシティー連銀のシュミッド総裁は14日、インフレへの警戒から、12月のFOMCで再び利下げに反対意見を表明する可能性を示唆した。

■理事らも12月の対応で意見が分かれているが政府統計の発表再開後に発言が変わる可能性も

前述の地区連銀総裁4名は、今年のFOMCで投票権を有しており、最近の発言を踏まえると、12月のFOMCで政策金利の据え置きを主張することも想定される。

一方、FOMCの常任メンバーである理事らの間では、12月の利下げに踏み込まない発言(クック理事、ジェファーソン副議長)や、利下げを明言する発言(ミラン理事、ウォラー理事)がみられる。

パウエル議長は前回10月のFOMC後の記者会見で、「12月の対応方針について意見が大きく分かれた」と発言したが、直近の地区連銀総裁や理事らの発言を踏まえると、現時点でもそのような状況が続いていると考えられる。

ただ、米政府機関の一部閉鎖が11月12日に終了し、20日には遅れていた9月の米雇用統計が発表になるなど、政府統計の発表再開で景気の実態が把握しやすくなり、FOMCメンバーの発言にも変化が予想される。

■雇用や物価指標に注目だが、米経済が年末に向けやや軟化しての12月利下げを予測

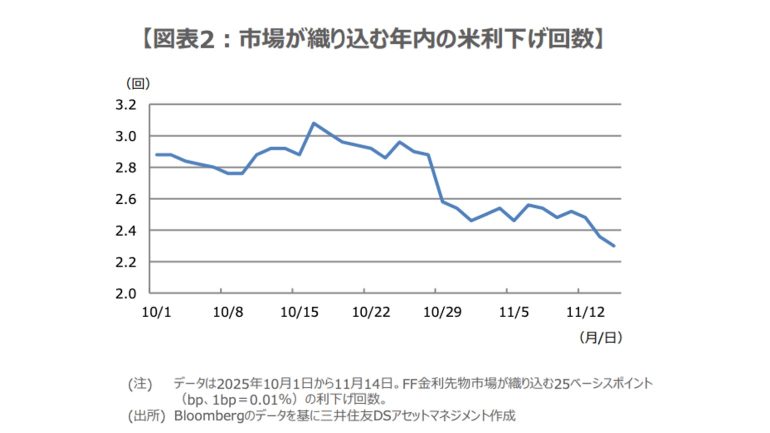

フェデラルファンド(FF)金利先物市場に目を向けると、同市場が織り込む年内25bpの利下げ回数はこのところ減少しており(図表2)、先週は、12月の米利下げ観測の後退などから、米10年国債利回りが上昇し、米主要株価指数も総じて上値の重い展開となった。これら市場の反応も、今後、順次公表が予定されている雇用統計や消費者物価指数などのデータ次第で、大きく変わってくることが考えられる。

ただ、この先、どれだけのデータが確認できるかは、依然不透明な状況だ。12月FOMCでの利下げの有無は、直前までに入手できる雇用や物価関連の内容次第で決まる流れとなり、特に雇用関連で労働市場の減速が確認できれば、利下げの公算は大きくなるため、注目される。

三井住友DSアセットマネジメントは引き続き、米経済は年末に向けやや軟化するとみており、12月のFOMCで25bpの利下げが行われると予想している。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE