人間は「白黒はっきり」できる存在なのか?

奥野先生 ただ、やはり「オープンマリッジ」は、人類のなかでも非常に特殊な、近代の価値観を多分に含んでいるように思います。

「オープンマリッジ」を含む「ポリアモリー」は、「愛は制度や社会規範が規定するものではない」「愛は自分の意思で決めるべきだ」と、制度や価値観に異を唱えます。

間違っているのは社会のほうで、それを正すことでリスクを排除して、個人の自由を追求していきます。

一方で「ザーク」は、社会のなかで無意識に構成される秩序(構造)の中で、暗黙のうちに行われています。

先ほど言ったように二面性があって、リスクが完全に排除されるわけではありません。

筆者 なるほど! ザークはあくまで制度の外にある慣習でした。「オープンマリッジ」は結婚という制度に含まれる、正規のルールの提案です。納得できる反面、なんだか、あけすけすぎる感じはするんですよね。

奥野先生 「ザーク」はあくまでグレーゾーンですが、「オープンマリッジ」は白黒はっきりさせようとしています。これは、大事な点です。

菅原さんは「ザーク」を引用した、日本の「告る」文化の批判が面白いですよ。

筆者 ???「愛の告白」ということですよね。何がいけないんですか?

奥野先生 菅原さんによれば、「ザーク」に至るまでには「誘惑のシナリオ」があります。相手が求めてくることを期待して待ち、期待が満たされ、欲求を肯定し合うことで初めて関係が進む、というプロセスです。

筆者 なんだか、ドキドキします!

奥野先生 「告る」という恋愛のやり方は、その対極にあります。告白は、相手の気持ちに白黒をつけようとする行為です。相手は自分を求めているのか、自分の欲望を肯定されているのか、不確定な「宙吊り」状態に耐え、楽しむことを放棄してしまいます。

筆者 「告る」人は関係を確定し、結婚制度または恋人同士の価値観の下で、固定しようとします。安心だし、正しいのかもしれないけれど、相手に肯定も否定もされないという、曖昧さがない。

その点は「オープンマリッジ」も同じに見えます。浮気を責められたり、不倫で訴えられることもないのかもしれないけれど…。

奥野先生 そのとおりです。社会的にも「ザーク」の関係は、否定も肯定もされないという宙吊り状態にあります。あいまいなグレーゾーンで、嫉妬や争いに発展する可能性をはらみながら、じっくり関係が育まれていきます。

だからこそ、制度の外であるにもかかわらず、限定的に認められているのだと。一方で、略奪のシナリオは、いくら制度の中であっても許されないことです。

筆者 なるほど! 先ほど「美しいけど危うい」という二面性を指摘されました。これは、「危ういから美しい」ということでも、あるのではないでしょうか。

それならば私たち日本人も持っている感覚なのではないかと思います。「道ならぬ恋」というやつです。

例えば『源氏物語』は、身を滅ぼすかもしれない危うさをわかったうえで、それでも抗うことのできない恋だから、人を感動させるわけですよね。日本に限らず「道ならぬ恋」をテーマにした文学や映画、音楽の名作はたくさんあります。

奥野先生 本来人の心を、白と黒ではっきりわけることなどできません。そのことを、私たち現代人は忘れているのではないでしょうか。

告白の返答が「YES」だったとしても、その人のすべてが受け入れられたわけではありません。結婚しても、他の異性に心を動かし、時に社会のルールを逸脱するのが人間です。ルールを変えようと「オープンマリッジ」を認めたとしても、実際にやってみると、葛藤や嫉妬が入り込む余地は多分にあるでしょう。

曖昧でグレーだから、恋愛は美しい。ヒカルさんとノアさん、そしてアフリカのブッシュマンは教えてくれているのだと思います。

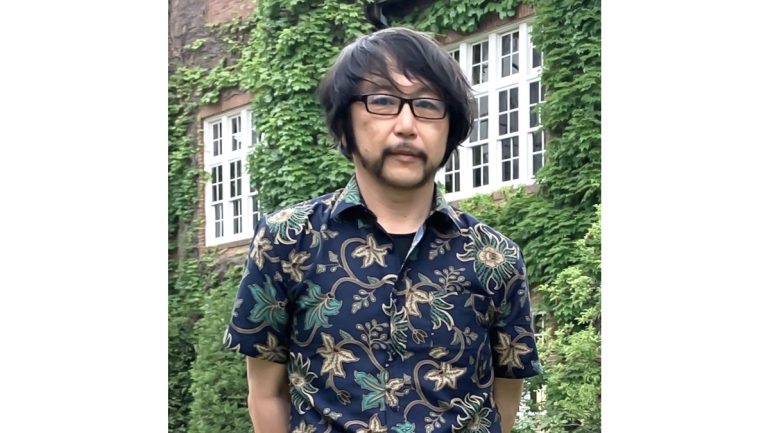

奥野克巳(人類学者・立教大学教授)

1962年生まれ。北・中米から東南・南・西・北アジア,メラネシア,ヨーロッパを旅し,東南アジア・ボルネオ島で、焼畑稲作民カリスと狩猟民プナンのフィールドワークに従事。主な著書に、『何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?』(吉田尚記との共著, 2025年), 『ひっくり返す人類学 ――生きづらさの「そもそも」を問う』(ちくまプリマー新書, 2024年) ,『はじめての人類学』(講談社現代新書, 2023年), 『モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと』(亜紀書房,2020年),『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(亜紀書房,2018年、のちに新潮文庫,2023年),主な訳書にティム・インゴルド『人類学とは何か』(共訳,亜紀書房,2020年)など。

取材・文/小越建典

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE