この夏、クマによる人的被害が相次いでいる。実は2023年も秋頃からクマによる人的被害が多く発生して問題になった。

「90年代は地域によっては、絶滅が心配されるほどクマの数が減りました。そこでクマを獲りすぎない政策が行なわれ、これをきっかけに個体数が増加。2000年以前は2000頭以下だった全国の捕獲頭数が、2023年は73

31頭が駆除されています。さらにこの40年で急激な少子高齢化や過疎化によって中山間地域からの人の撤退が進み、人のいなくなった集落がクマの生息場所となっているのです」

こう語るのは日本クマネットワーク代表・小池伸介さん。さらに2023年は冬眠前に脂肪を蓄えるためのエサとなるどんぐりが凶作となったことで、食べ物を探して行動圏を拡大させたことが秋の大量出没につながった。が、今年は夏からクマが出没している。

「その確たる原因は検証中ですが、おそらく春先の高温などの通常の年とは違った気象要因がクマの主食である植物の生育状況に影響し、一時的に森の中のクマの食物資源量が低下するなどが起こった結果、クマの行動が通常の年とは異なった可能性があります」

これらの話を伺うとクマの大量出没は気候変動や少子高齢化、過疎化など、簡単には解決できない根深い問題が影響していることがよくわかる。解決するのも簡単ではなく、慎重な論議と長期的な計画が求められそうだ。

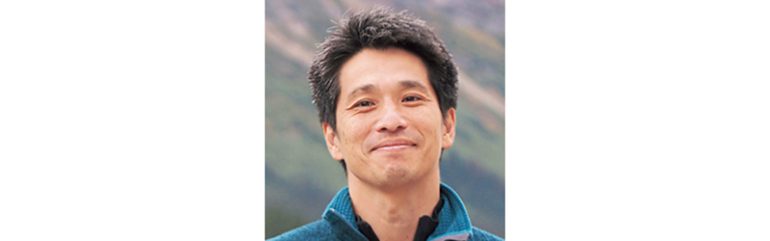

日本クマネットワーク代表

小池伸介さん

東京農工大学大学院 グローバルイノベーション研究院・教授で、専門は生態学。ツキノワグマの生態学ほか森林生態系における生物間相互作用などを研究する。小池さんによれば「クマの大量出没は、簡単に解決できない根深い問題が影響しています」とのこと。

Data1|実は国土の半分の面積に生息!

日本に生息するクマの種類と推定生息数

ヒグマは北海道、ツキノワグマは本州と四国の山地に生息。ヒグマもツキノワグマも秋の主食はどんぐりで、これらが凶作になるとエサを求めて住宅地に出没する可能性が高くなる。凶作は自然現象なので避けられない。

Data2|四国は現在被害ゼロ!クマ被害は地域的な偏りが顕著に

令和7年 各都道府県のクマによる被害者数分布

最も人身被害が多いのは岩手県と長野県。一方、四国と九州での被害は起きていない。ちなみに九州ではクマが絶滅していると環境省も判断しているがクマの行動範囲はオス70km、メス40km。泳ぎも達者なので安心はできない。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE