ジュエリーは人々を魅了する輝きを放つ。しかし、使われる宝石の採掘が過酷で危険なことのほか、児童労働や強制労働、低賃金など、深刻な問題がある。

このような深刻な問題とは無縁といってもいいのが、ラボグロウン宝石。研究所(ラボ)で育てられた(グロウン)宝石、つまり人工的につくり出した宝石のことである。

ラボグロウン宝石はイミテーションではなく、天然石と科学的・物理的・光学的性質が同じ。近年は商品そのものの価値だけではなく、製造・調達方法を含めて環境や社会に配慮した商品を購入する「エシカル消費」の面からも注目されている。天然石のような品質のバラつきがないのも大きな特徴となっている。

日本におけるラボグロウン宝石のパイオニアは、意外なことに京セラだ。1975年にエメラルドの製造に成功した。以来、ジュエリーブランド『クレサンベール』を立ち上げて宝飾品事業に参入。『クレサンベール』からラボグロウン宝石を加工してつくったジュエリーを多数販売している。2025年で宝飾品事業の参入から50周年を迎えた京セラを取材し、ラボグロウン宝石の製造や事業に現況などをうかがった。

どうやってつくる? エメラルドとオパールの場合

同社で現在製造しているラボグロウン宝石は、エメラルドを含めて12石種。一番気になるのは製造方法であろう。

製造方法は大きく3つ。全12石種のうちルビーやサファイア、アレキサンドライトなど多くは天然石を一度溶かし再結晶化するまで冷えるのを待つ直接溶融でつくられるが、エメラルドとオパールはまったく別の製法を採用している。以下でエメラルドとオパールの製造方法を解説する。

■エメラルドの製造

エメラルドは、ベリル原鉱石を粉砕して粒状にし不純物を取り除いたものを、マグマ成分とともにプラチナ製のるつぼに入れて溶かす。ベリル原鉱石はエメラルドやアクアマリンと同じ珪酸塩鉱物グループの総称で、エメラルドと同じ成分(酸化ベリリウム、酸化ケイ素、酸化アルミニウム)を持つものの、結晶の仕方や透明度がエメラルドより劣る。

電気炉内でるつぼ内の原料の温度を1400℃まで上げたら、中に種結晶となるエメラルドの小片が投入される。その後、半年かけてマグマの温度を下げていき、この過程で種結晶として投入したエメラルドの小片の周りにエメラルドの結晶が析出していく。

種結晶を投入する時に重要なのが、投入時の温度。温度が低すぎると高品質なものができず、高すぎると種結晶が溶け結晶ができない。試行錯誤の末に見極めた最適な温度が、1400℃前後だという。

マグマから取り出すまでの間、中の様子を確認することができずひたすら待つことしかできない。半年かけてマグマの温度をゆっくり下げるとはいえ、取り出す時の温度は1000℃近くあることから、取り出す作業は耐火服を着用して行なうほど。低すぎるとマグマが固まってしまい、結晶が取り出せなくなる。

取り出されるエメラルドの結晶は親指の頭ほどの大きさの六角柱。マグマの成分が不純物として取り込まれてしまうことから、不純物が混ざっていないところを選んでカットされるが、100gのエメラルドができたら使えるのは3g程度しかないそうだ。

■オパールの製造

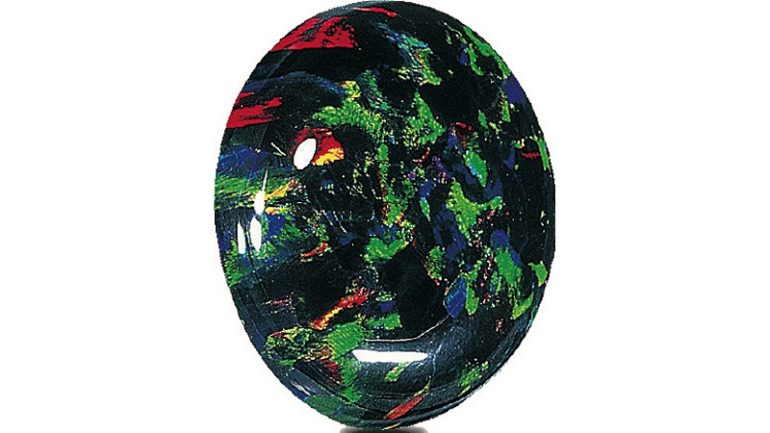

天然のオパールは200~300ナノのシリカ(二酸化ケイ素)粒子が地中に堆積してできる。このため、製造でもシリカ粒子を使用。200~300ナノのシリカ粒子を純水に分散させて放置し堆積させる。

純水にシリカの粒子を分散させると牛乳のような白い液体になるが、4~5か月ほど経つとシリカ粒子は自重で沈み綺麗に堆積。オパールの特徴であるまだら模様ができる。

堆積したら純水を抜き乾燥させて固めるが、乾燥も6~7か月と時間をかけて行なう。乾燥が終わったら、シリカの粒子間にできる隙間を埋めるたに天然の宝石と同じ無機質の成分を充填。この処理を終えると天然のオパールと同じウォーターオパールやブラックオパール、ファイヤーオパールが出来上がる。

天然のオパールと違い同社が製造するオパールは、シリカ粒子の形状、大きさが均一。品質向上の観点から、シリカ粒子の大きさ、形状を揃えている。

原石はすべて日本で製造。しかも、京都市にある同社の伏見事業所だけでつくられている。ジュエリーやアクセサリーの製造はベトナムの工場で実施しており、修理などは国内の協力工場が対応。同社にも数名、加工を担当する職人が在籍しているが、主に試作づくりを担当している。

開発を決意した創業者、稲盛和夫氏のある想い

同社がラボグロウン宝石の開発に着手したのは1969年のこと。会社創業から10年後のことだ。

きっかけは、創業者である稲盛和夫氏が質の低いエメラルドが高価で売られているのを目にしたことだった。

「宝石には本来、人に夢を与え、心を豊かにする力があります。それが忘れられていると考えた稲盛が、人々に宝石を身につける真の喜びを提供したいという想いから、ラボグロウン宝石の開発に着手しました」

このように話すのは、宝飾応用商品事業部 副事業部長の山﨑晃平氏。当時、とある大学と共同でベリリア単結晶(高い熱伝導率と電気絶縁性を持っているセラミック材料の酸化ベリリウムの単一結晶)に関する研究に取り組んでいたこと、エメラルドとセラミックは同じ単結晶構造なことから、セラミックの結晶化技術を生かしてエメラルドを製造することを研究項目に加えることにした。

「当時の日本では私たち以外に宝飾用のラボグロウン宝石の開発にチャレンジをしていたところはなかったと考えられます」と話す山﨑氏。セラミックの結晶化技術が生かせることが考えられたとはいえ、手探りで高品質なエメラルドの製造法を確立しなければならなかった。開発中は透明度が低い、色が出ない、結晶が大きくならないといった失敗の連続で、完成までに5年以上の時間を要することになった。

エメラルドの製造に使う化学的な材料で再現したマグマについては、開発当時の海外の文献に登場するものの、商業利用を目的に大規模につくり出しているところは見当たらなかった。宝飾応用商品事業部製造部 宝飾製造課責任者の西垣雄一氏は化学的な材料で再現するマグマについて、「当時はあくまでも大学の研究室レベルのような小規模ものならできる、もしくは理論的に可能、といったレベルだったと聞いています。商業利用を目的にマグマを大規模に再現したのは、日本では当社が初だと思われます」と明かす。

事業の転換点になった2012年と2020年の出来事

こうしてエメラルドの製造に成功した同社はその後、時間をかけて他の宝石の製造方法を確立し続けた。しかし、『クレサンベール』を立ち上げた当時の宝石といえば天然石が当たり前。ラボグロウン宝石は受け入れられたのであろうか? 山﨑氏は次ように話す。

「まったく受け入れられませんでした。天然石の貴重さ、希少価値から、宝石店ではどんな品質のものでも “世界に1つ”と言って売ってきたので、量産された同じ品質の宝石を扱おうとはしません。どこの宝石店も基本的に扱ってくれなかったことから、自分たちで売っていくことにし直営店をつくりました」

事業面では苦しい時期が長く続いたラボグロウン宝石だが、状況が変わるきっかけになったのが、2012年にECサイトを立ち上げたことだった。

「いままでは店舗や催事での対面販売で、創業者である稲盛の想いや開発での困難など、すごく説明しないと売れませんでした。販売に手間や時間が非常にかかるのに市場にはなかなか広がっていきませんでしたが、ECでも販売を始めたら、対面販売の時に行なう説明を示してしているものの、購入いただけるお客様はその説明を求めていないことがわかりました。時代の変化もあったのかもしれませんが、デザインであったり宝石本来の美しさだったりを理由に買っていただけるようになったのです。いままでの苦労は何だったんだ?と思えるほど、ラボグロウン宝石は浸透していきました」

このように振り返る山﨑氏。さらに2020年、三菱マテリアルトレーディングがMJCブランドで展開していた宝飾品販売事業を承継し、通販カタログ、催事、ECの顧客と関わっていたスタッフを引き継いだことで、事業の成長がより加速することになった。

現在の主な販路はECと催事の2つ。ECでも、何百万円もするジュエリーが普通に売れていくそうだ。東京と京都の2か所には、『クレサンベール』の直営店があるが、直営店は主に催事やECで購入した顧客のアフターサービスなどを担当している。

また、日本だけではなく海外でも販売。海外ではこれまで、基本的に原石を販売しており、製造したオパールの原石に樹脂を入れ加工性を高めたカラーオパールに至っては30年近く販売している。今後は『クレサンベール』ブランドのジュエリー販売に注力していきたい考えで、展示会への出展のほか、市場の大きい北米では現地のクリエイターとのコラボが検討されている。山﨑氏は次のように話す。

「海外でもいままでは、いくら製法などを説明してもイミテーションや模造品と思われ受け入れてもらえないところがありましたが、SDGsの浸透などもあり、お客様の価値観が変わってきたところがあります。『クレサンベール』も少量販売していますが、本格的な販売はこれからです」

50周年記念の特別コレクションを用意

同社は2025年7月、『クレサンベール』から宝飾品事業50周年を記念した特別モデルのジュエリーを多数発表している。価格は30万円から(エメラルド/ダイヤモンド プラチナリング)。大きな宝石をふんだんに使用した〈木漏れ日の情景〉〈神秘の星空〉〈In The Garde〉と名付けられた特別コレクションも用意されており、最も高価なものは、〈木漏れ日の情景〉でつくられたグリーンクリソベリル/ダイヤモンド K18/プラチナブローチ(418万8000円)になる。ダイヤモンドもラボグロウン宝石だが、これは同社が製造したものではなく調達したものになる。なお。〈In The Garde〉は、ジュエリー作家の中嶋邦夫氏がデザインした作品だ。

「50周年記念の特別モデルは、『クレサンベール』の良さを最大限に引き出すために時間的にも価格的にも天然石ではできないものをつくりました」と話す山﨑氏。特別コレクションは自然など大きなテーマを決めデザインされたもので、中にはデザイン画の段階で購入を決めた顧客もいるそうだ。特別コレクションについては今後も発表される予定となっている。

ラボグロウン宝石は京セラの宝飾品事業が他のジュエリーブランドとの差別化を図るうえでの最大の強みになるポイント。国内/海外ともに宝飾品事業を伸ばしていくために、今後もラボグロウン宝石を使った新商品、新デザイン、新コンセプトは発表していく。

「ファッション感覚で身に着けられるジュエリーの提案や、品質が低くて廃棄していたものを再利用することを考えていきたいです」と明かす山﨑氏。廃棄を極力なくしより短時間で製造できるようにするための技術の研究も進められているという。ジュエリーでもエシカルやサステナブルがより当たり前のことになるであろう近い将来、ラボグロウン宝石はさらに輝きを増す。

『クレサンベール』ブランドサイト

『クレサンベール』50周年記念サイト

取材・文/大沢裕司

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE