日本国内でも広く普及しているオンラインフードデリバリーサービスの草分け的存在のUber Eats。同サービスでは今年、どんなメニューが最も多く注文されたのだろうか?

Uber Eats Japanはこのほど、2024年10月1日(火)~2025年9月30日(火)のUber Eatsでの注文データをもとに傾向を分析し、「Uber Eatsトレンドランキング2025」を発表した。

本ランキングは、年間を通しての傾向をまとめたもので、年間ランキングとしての公開は今回が初となる。今年6月に発表した「上半期トレンドランキング」に続き、今回は料理、デザート、食品・日用品、ドラッグストア、中小規模飲食店の5部門におけるデータを分析した。

さらに、Uber Eatsで注文可能なコストコ商品の人気動向や、年間を通して最も注文された商品など、2025年の食トレンドを象徴する結果も紹介している。

年間トレンド:「麻辣湯(マーラータン)」ブームと、「気持ちを届けるデリバリー」の広がり

今年のUber Eats上半期トレンドランキングで1位に輝いた「麻辣湯(マーラータン)」は、年間を通しても1日あたりの注文数・年間注文数ともにトップとなった。

具材や辛さを自由に選べる高いカスタマイズ性に加え、低カロリーで野菜や食物繊維を豊富に摂れるヘルシーさが特徴、美容・健康志向の高いユーザー層から継続的に支持を集めている。

また、デリバリーでも自分好みに調整できる点が人気を後押しし、店頭で並ばず「お店の味をそのまま自宅で楽しめるメニュー」として定着した。多くのユーザーが、自分だけの一杯をデリバリーで楽しむ新しいスタイルを取り入れている。

花束やチョコレート、スイーツなど「誰かに気持ちを届けるデリバリー」という新しい利用シーンも広がりを見せている。中でも「花束」は、母の日を中心に5月に注文件数がピークを記録し、Uber Eatsが、単なる”自分の食事”にとどまらず、記念日や日常の感謝を届ける手段として利用が拡大している。

コストコ部門ランキング:ホームパーティーも日常もカバーする人気ラインアップ

Uber Eatsでは、コストコのメンバーシップ非会員でも、人気の商品を手軽に注文できる。ホームパーティーにぴったりな“シェアフード”が上位にランクイン。ロティサリーチキン、シュリンプカクテル、サーモン握り、ハイローラー(BLT)など、そのままテーブルに並べられる華やかなメニューが人気を集めた。手軽に「華やかなパーティーシーン」を演出できる点が、多くのユーザーに支持されている。

また、たまご(20個)、ミルク、きゅうり、バナナ、ディナーロールなど、日常の食卓に欠かせないベーシック食材も上位にランクイン。これにより、コストコがパーティーシーンだけでなく、週末のまとめ買いや毎日のストック需要を支える存在としても利用されていることが読み取れる。

食品・日用品部門ランキング:”暮らしのレスキュー役”として頼られる食品・日用品

Uber Eatsがユーザーの生活リズムや日々の行動に寄り添う存在となっていることが読み取れる。「天然水」、「牛乳」、「納豆」、「もやし」、「卵」、「きゅうり」、「えのき」など、日常の食卓や冷蔵庫に常備される食材が多くランクイン。「今必要」「今晩使いたい」「明日の朝に欲しい」といった、「すぐに手に入れたい」ニーズが強く表れている。

また、20品中7品がペットボトル飲料カテゴリーで、天然水や緑茶、コーラなどが上位を占めた。コンビニでの買い物感覚でデリバリーを活用しながら、重い・かさばるといった運搬の負担をデリバリーで解消したいという生活者心理が反映されている。

さらに、「じゃがりこ」「堅あげポテト」「スーパーカップ」など、スナックやアイスといった気軽なご褒美系商品も人気を集めた。Uber Eatsが「今欲しいものを、今すぐに」届ける手段として、日常のちょっとした満足やリフレッシュの瞬間にも寄り添っていることがうかがえる。

ドラッグストア部門ランキング:ゼリー飲料から解熱鎮痛薬まで、Uber Eatsは”体調不良時の味方”

体調管理や急な不調時に頼れる存在としてのUber Eatsの利用拡大が見られた。上位には、ポカリスエット、ゼリー飲料、経口補水液、冷却シートなど、季節的な暑さ対策や風邪・体調不良時のニーズに対応する商品が多くランクイン。

特に、解熱鎮痛薬が上位に入っている点からも、体調を崩した際に「外出せずに必要なものをすぐに手に入れたい」という生活者心理が強く反映されている。

さらに、トイレットペーパーやティッシュペーパーなど、かさばる日用品も上位にランクイン。Uber Eatsが「食」にとどまらず、日常の緊急対応や即時ニーズを支えるインフラ的な役割を果たしていることがうかがえる。

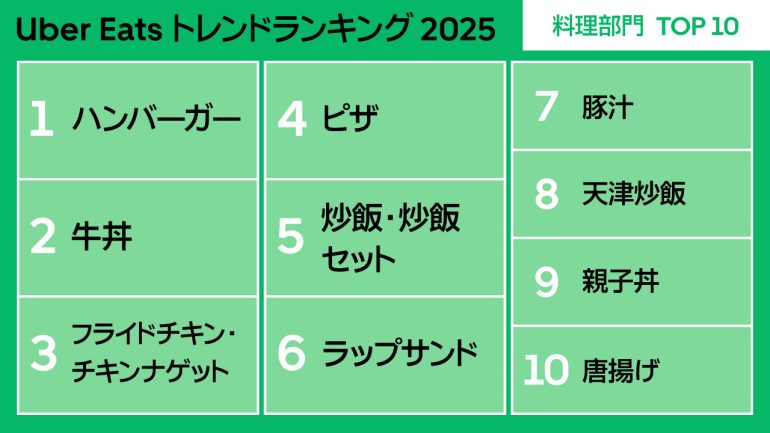

料理部門ランキング:「定番メニュー」がやっぱり主食、いつものご飯を届ける生活インフラに

料理部門のランキングでは、外食チェーン店の顔とも言える、「ハンバーガー」、「牛丼」、「ピザ」、「唐揚げ」といったメニューがランクインし、Uber Eatsが「特別な外食」ではなく、「いつもの食事を頼む生活インフラ」として定着していることがわかる。

また、ランキング上位10品のすべてが、「一品で満腹・完結できるメニュー」であり、調理の手間がなく、しっかり食べられるものが圧倒的に選ばれる傾向にある。さらに、「和・洋・中」がバランスよく並び、特定のカテゴリーに偏らず、「日替わり的な気分で選べる」食の多様性が、Uber Eats利用の広がりを支えている。

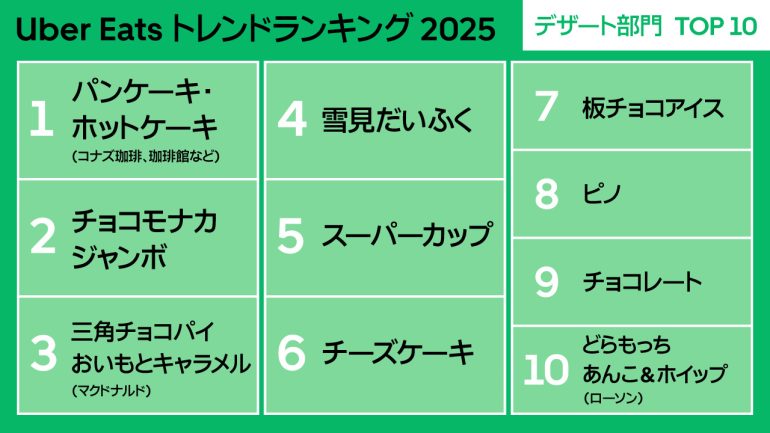

デザート部門ランキング:コンビニ・スーパーで買えるアイスクリームは通年人気、”気になる新作スイーツを試す場”にも

デザート部門では、上位の多くをコンビニ定番のアイスクリームが占める結果となった。「特別なスイーツ」よりも「気軽に楽しめる小さなご褒美」が選ばれており、Uber Eatsを通じてコンビニスイーツを自宅で楽しむスタイルが定着していることがうかがえる。

また、「パンケーキ・ホットケーキ」や「チーズケーキ」などのカフェ系スイーツも人気を集めている。自宅で「家カフェ体験」を楽しむ手段として利用されており、外出せずに特別感を味わいたいというニーズが根強いことがわかる。

さらに、「三角チョコパイおいもとキャラメル(マクドナルド)」のような期間限定スイーツやSNSで話題を集めた商品が上位にランクイン。「新作スイーツを試したい」というトレンド消費層にUber Eatsが活用されていることが明らかになった。

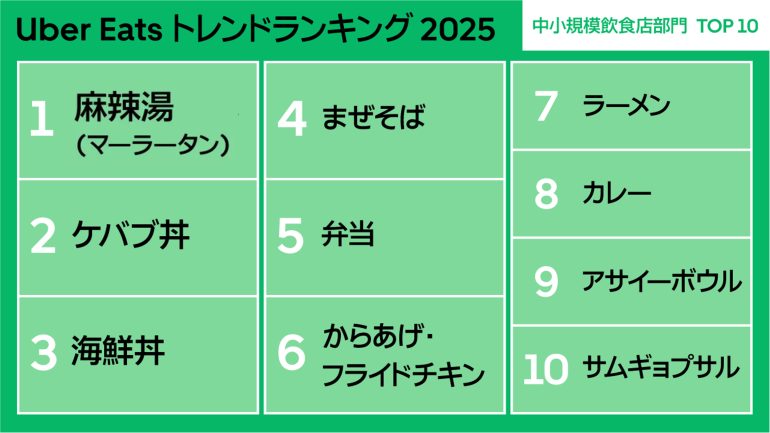

中小規模飲食店部門ランキング:空腹だけでなく”食の冒険心”も満たす中小規模店舗の専門メニューが人気

20店舗未満のチェーン店を含む中小規模飲食店部門では、「麻辣湯(マーラータン)」「ケバブ丼」「まぜそば」など、専門性の高いメニューが上位にランクインしている。大手チェーンにはない尖った個性や、地域密着の味が評価され、Uber Eatsを通じてより多くのユーザーに届いている。中小・個人店ならではのこだわりや独自の味づくりがユーザーの「食の冒険心」を刺激し、日常に新しい食体験をもたらしている点が特徴だ。

特に、注目を集めている「麻辣湯(マーラータン)」や「ケバブ丼」など、スパイス・エスニック系メニューが上位を占めている。こうした「世界の味」は、自宅で再現しようとすると専用の調味料や食材が必要になるため、デリバリーを通じて気軽に本格的な味を楽しむスタイルが広がっていることがうかがえる。

Uber Eatsが、「外食の特別感」と「自宅での手軽さ」をつなぐ存在として、中小規模店の魅力を後押ししていることを示す結果となった。

<調査概要>

調査期間:2024年10月1日から2025年9月30日

調査対象:調査期間中のUber Eatsの注文アイテム

集計方法:

[年間データ]Uber Eatsのメニュー名毎の注文データをもとに集計。

[コストコ部門]注文件数が多かった商品から上位10を抽出。

[食品・日用品部門・ドラッグストア部門・料理部門・デザート部門]注文件数が多かった上位100件をカテゴリー毎に集計し、上位10と上位20を抽出。

[中小規模飲食店部門]全国20店舗未満のチェーン店を含む中小規模の飲食店において、注文件数が多かった上位100件をカテゴリー毎に集計し、上位10を抽出。

出典元:Uber Eats

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE